古老土地上的建筑新变化,并非简单的二元,而是空间时间四个坐标的叠加。

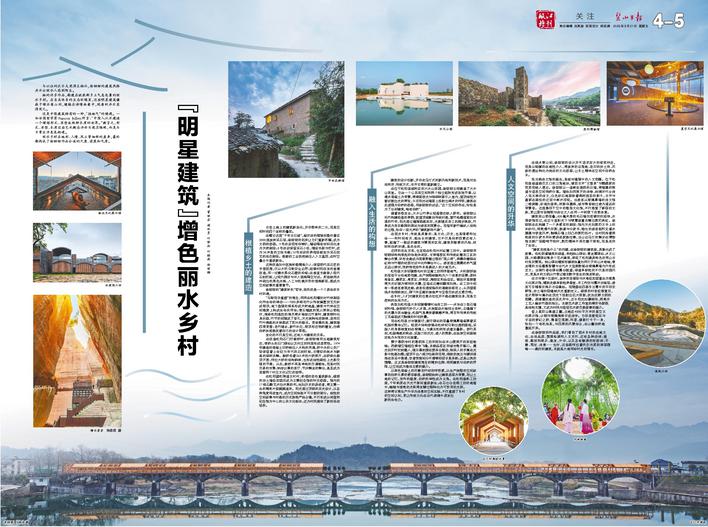

在缙云这座“千年古石城”,凝灰岩的褶皱间蛰伏着近3000座废弃采石场,徐甜甜的到来让它们重新苏醒,成为文明的容器。9号岩宕因形似喇叭,铺设隔音材料后化身为天然剧场;8号岩宕保留采石小径,增设书架与栏杆,成为38米高的立体书廊;10号岩宕的养鸡场蜕变为采石技艺的活态剧场。粗粝的工业伤疤被注入人文基因,在时空叠合中重获新生。

这种改造如中医施针般精准介入:保留明代采石匠的手凿肌理,仅以木栏勾勒安全边界;延续村民自发的鱼塘改造,用一汪静水柔化石壁的冷峻;在垂直书廊嵌入现代石刻栏板,让现代脚步与宋人凿痕隔空对话。那些被雨水冲刷出的黑色水痕、人工与机械并存的凿痕断层,都成为空间叙事的重要章节。

徐甜甜的“建筑针灸”哲学,依托的是一个个具体的乡村环境。

“勾勒而非重塑”的理念,同样在松阳横坑村竹林剧场化作生命的律动——7000多根毛竹以传统编筐技艺交织成穹顶,地下盘错的根系形成天然地基,建筑与竹林在空间维度上构成生命共同体;青石铺就的观众席依山势起伏,演绎松阳高腔的演员将水袖掠过竹影时,建筑顿时化身乐器,竹节的间隙成了音孔,天光流转宛若旋律,连雨后竹叶滴落的水珠都成了即兴的鼓点。更有趣的是,建筑随四季更替:老竹褪去,新竹补位,穹顶形态悄然嬗变,仿佛自然执笔修改着自己的设计草图。

变化的不仅是空间,还有人与建筑的关系。

在改造松阳石门圩廊桥时,徐甜甜借用当地建筑形态,使桥头的石门驿站以及村庄的民居形成连贯性。1974年建造的混凝土旧桥被注入木构的灵魂,桥中央的公共广场保留着上世纪70年代的石刻栏板,古堰坝的流水与新栽的绿树共舞。廊桥沿着263米的大桥展开,在桥拱处廊顶开放,呼应大桥的结构韵律,也形成线性路径上光影交错的节奏。从此,廊桥不再是单纯的交通载体,而是村民交易的市集、纳凉议事的客厅、节庆舞龙的舞台,甚至成为连接两个村庄文化记忆的纽带。

在松阳望松街道王村村,坍塌的老宅重获新生,破损的夯土墙经加固后成为王景纪念馆的时光容器。馆内的17根石雕艺术柱次第排列,宛如历史的讲述者,将王景一生的精彩片段娓娓道来。阳光透过顶部的采光设计,从各种角度泻进室内,成为空间体验不可分割的部分。线性的空间叙事与村落的历史脉络严丝合缝,不仅形成以祠堂和纪念馆为中心的公共文化板块,还为村民提供了新的活动场所。