正月初三的夜晚,云和县元和街道梅湾村。

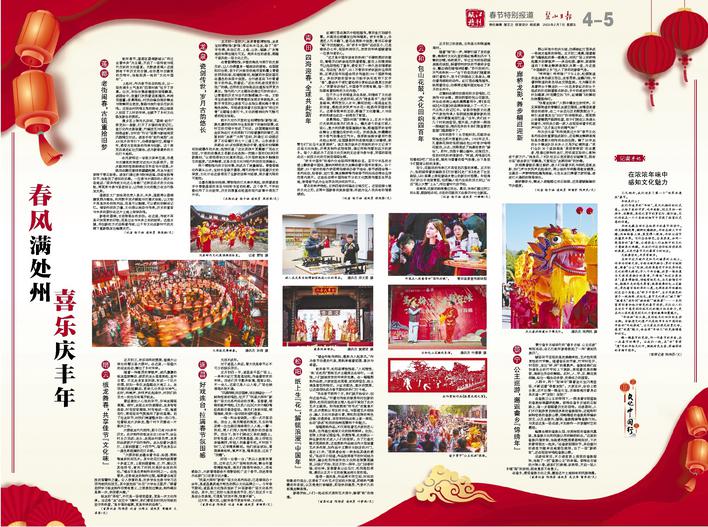

随着“锵”的一声,铜锣打破了夜的寂静,梅湾村文化礼堂的绛红帷幕如风中飞舞的纱幔,倏然展开。年过五旬的张明娟肩挑花线担,踩着唢呐欢快的节奏碎步登台,鬓边绢花随唱词轻颤:“苏州到杭州,天气冷秋秋——”台下的老戏迷们随着旋律打着拍子,孩子们则骑在父亲肩头,模仿着甩绣帕的动作。红灯笼在檐角摇曳,映照着戏台,仿佛将这幅年画定格在了岁月的长河中。

这镌刻在梯田纹路间的古老唱腔,已流传400余载。源自明朝的包山花鼓戏,沐浴在浙南山地的晨霜暮雨中,将《卖花线》《大花鼓》的曲牌深深嵌入了一代又一代云和人的记忆中。省级非物质文化遗产代表性传承人张明娟抚摸着崭新的戏服,满怀感慨地回忆道:“当年,我们在十几个村轮流登场,雪天里,大家深一脚浅一脚地赶场,闻讯而来的乡亲们简直要把堂屋门槛都踏平了。”

当年的放牛丫头怎能料到,花鼓戏会带她走出那片厚重的山林。1982年正月,扎着麻花辫的张明娟在包山村首次唱响花鼓戏,从此,戏箱便成了她最珍贵的“嫁妆”。那时,戏班子翻山越岭,巡演四方,受到村民的热情款待:“阿娟,再唱段《凤阳看相》吧!”戏台前,腊肉与番薯的香气弥漫,台下是孩子们翘首以盼的身影。

而今,花鼓戏的传承已不再受到风雪的束缚。正月初六,张明娟带着改编剧目《打纱窗》《走广东》走进了社区剧场,LED屏幕上展现着绿水青山的新农村图景。年轻演员们的云手尚显青涩,但那融入现代生活的戏文却让“00后”观众大赞“上头”,呼应着时代的节拍。

夜渐深,花鼓的旋律漫过戏台。幕后,学徒们接过师父的头面,胭脂轻点间,古老的花鼓戏又在春风中吐出新蕊。

(记者 徐子涵 通讯员 叶珊珊/文)