“凉资源”

盛夏酷暑,丽水不少乡村却自成一方“清凉世界”——或依山而建沁着凉意,或傍水而居水汽氤氲,或藏于密林自带暑气“屏障”。

在松阳县象溪镇梅峰村,一个废弃矿洞成了“天然冰箱”。物理原理很简单:5000米深的洞穴隔绝了阳光,也屏蔽了热量,内部的冷空气受外部热流挤压而出,就像吹出了“冷风”。村民早就发现了这个秘密——西瓜放进去几小时,切开时会有“咔”一声脆响,瓜瓤又冰又甜。而现在,这成了“象梅清风寨”的招牌体验。

而在遂昌金竹镇茶竹岭村,海拔800米是个分界线。这里的夏天没有蚊虫,90%的森林覆盖率制造了天然氧吧。杭州游客倪女士已经连续三年在村民周爱香家的民宿避暑,“就像住在空调房里,还不用交电费”。

更高处还有惊喜。庆元百山祖镇的平均海拔1089米,夏季最热月的平均气温只有22.2℃,当地的龙岩村三井溪,因3个“口小肚大”的深潭而出圈,靠着“玻璃水”的名号,每年就能吸引逾2万名游客。

这些村庄正在重新认识自己的价值。过去被嫌弃的“山高路远”,现在成了“避暑优势”;昔日无人问津的废弃资源,变成了旅游的新卖点。

变化不仅发生在景区。梅峰村的农家乐开始提供“矿洞冰啤酒”,茶竹岭的村民把自家房屋改造成民宿,百山祖的村民学会了向游客科普“为什么这里如此凉快”。

但经营者们清楚,凉爽只是入场券,真正的挑战是如何让游客留下来。

“我们卖的不是床位,而是一种夏天的独特感受。”周爱香说,她的民宿客房不需要空调,“窗外的山风整夜不停,晚上还得盖被子哩。”

入夜后的山村最有趣。城市游客和本地村民混在一起,话题从天气转到收成,再转到孩子的教育。温差带来的不只是凉爽,还有新的交流可能。

“热商机”

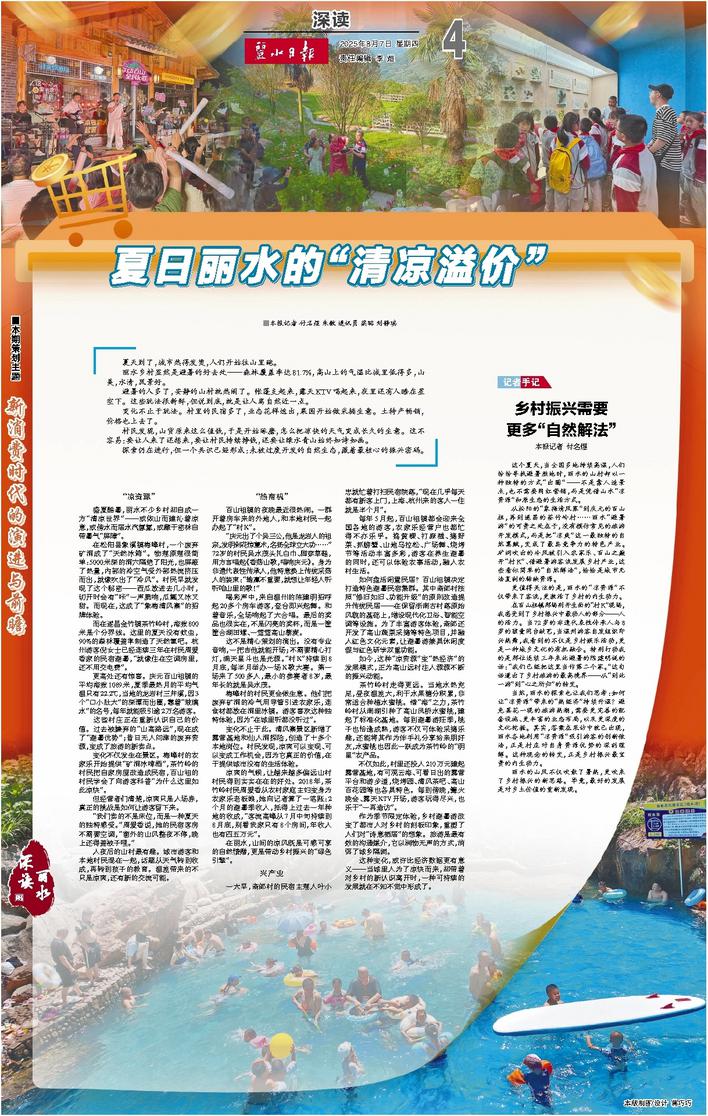

百山祖镇的夜晚最近很热闹。一群开着房车来的外地人,和本地村民一起办起了“村K”。

“庆元出了个吴三公,他是龙岩人的祖宗,发明剁花惊蕈术,名扬全球立大功……”72岁的村民吴水茂头扎白巾、脚穿草鞋,用方言唱起《香菇山歌,唱响庆元》。身为非遗代表性传承人,他特意换上传统采菇人的装束:“输赢不重要,就想让年轻人听听咱山里的歌!”

喝彩声中,来自温州的陈建明招呼起20多个房车游客,登台即兴起舞。和着音乐,全场响起了大合唱。最后的奖品也很实在,不是闪亮的奖杯,而是一筐筐合湖田螺、一篮篮高山藜麦。

这不是精心策划的演出。没有专业音响,一把吉他就能开场;不需要精心打灯,满天星斗也是光源。“村K”持续到8月底,每半月举办一场K歌大赛。第一场来了500多人,最小的参赛者8岁,最年长的就是吴水茂。

梅峰村的村民更会做生意。他们把废弃矿洞的冷气用导管引进农家乐,连食材都放在洞里冰镇。游客喜欢这种独特体验,因为“在城里听都没听过”。

变化不止于此。清风寨景区新增了露营基地和仙人洞探险,创造了十多个本地岗位。村民发现,凉爽可以变现、可以变成工作机会,因为它真正的价值,在于提供城市没有的生活体验。

凉爽的气候,让越来越多偏远山村村民得到实实在在的好处。2018年,茶竹岭村民周爱香从农村家庭主妇变身为农家乐老板娘,她向记者算了一笔账:2个月的避暑季收入,抵得上过去一年种地的收成,“客流高峰从7月中旬持续到8月底,别看我家只有8个房间,年收入也有四五万元”。

在丽水,山间的凉风既是可感可享的自然馈赠,更是带动乡村振兴的“绿色引擎”。

兴产业

一大早,斋郎村的民宿主理人叶小忠就忙着打扫民宿院落,“现在几乎每天都有新客上门,上海、杭州来的客人一住就是半个月”。

每年5月起,百山祖镇都会迎来全国各地的游客,农家乐经营户也都忙得不亦乐乎。捣黄粿、打麻糍、摘野菜、抓螃蟹、山地马拉松、广场舞、烧烤节等活动丰富多彩,游客在养生避暑的同时,还可以体验农事活动,融入农村生活。

如何盘活闲置民居?百山祖镇决定打造特色避暑民宿集群。其中斋郎村按照“修旧如旧、功能升级”的原则改造提升传统民居——在保留浙南古村落原始风貌的基础上,增设现代化卫浴、智能空调等设施。为了丰富游客体验,斋郎还开发了高山蔬菜采摘等特色项目,并融入红色文化元素,让避暑游兼具休闲度假与红色研学双重功能。

如今,这种“凉资源”变“热经济”的发展模式,正为高山远村注入源源不断的振兴动能。

茶竹岭村走得更远。当地水热充足,昼夜温差大,利于水果糖分积累,非常适合种植水蜜桃。借“海”之力,茶竹岭村从南湖引种了高山凤桥水蜜桃,建起了标准化基地。每到避暑游旺季,桃子也恰逢成熟,游客不仅可体验采摘乐趣,还能将其作为伴手礼分享给亲朋好友,水蜜桃也因此一跃成为茶竹岭的“明星”农产品。

不仅如此,村里还投入210万元建起露营基地,有可观云海、可看日出的露营平台和游步道,烧烤园、清风茶吧、高山百花园等也各具特色。每到傍晚,篝火晚会、露天KTV开场,游客玩得尽兴,也乐于“一再造访”。

作为季节限定体验,乡村避暑游改变了都市人对乡村的刻板印象,重塑了人们对“诗意栖居”的想象。旅游是最有效的沟通媒介,它以润物无声的方式,消弭了城乡隔阂。

这种变化,或许比经济数据更有意义——当城里人为了凉快而来,却带着对乡村的新认识离开时,一种可持续的发展就在不知不觉中形成了。