本报记者 付名煜

蛟坑村原本是地图上不起眼的一个点,很难被发现。但正是这样一个“沉默”的高山村,在头脑灵活的村民推动下,蹚出了一条从“被看见”到“被向往”的路径。

村民没有将大山视为阻隔,而是把峡谷化作向外界展示自我的舞台。从带“驴友”徒步走出第一条路,到引入外来投资者打造蛟龙大峡谷景区,蛟坑人用脚步丈量希望,用眼光挖掘价值,让这个深藏在云雾中的村庄一步步走向热闹与繁荣。群山仍在,但它挡不住的是一个村庄的雄心和向上的力量。

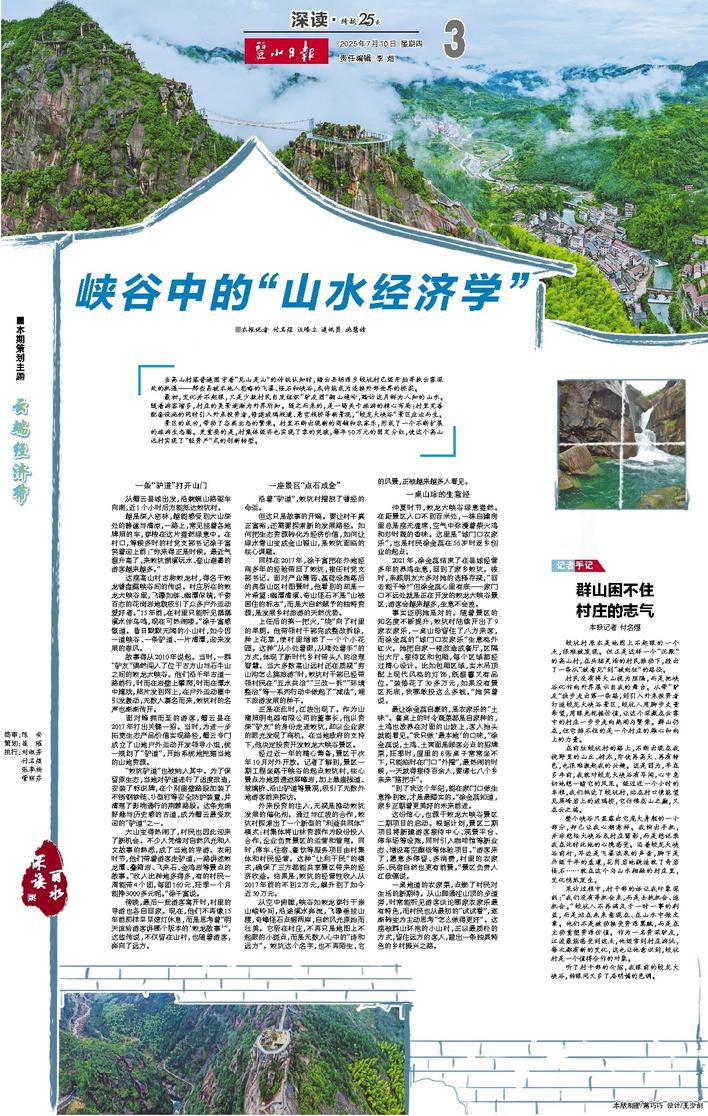

在前往蛟坑村的路上,不断出现在我视野里的山丘、树木,即使再高大、再有特色,也很难激起我的兴趣。这是因为,早在多年前,我就对蛟龙大峡谷有耳闻,心中急切地想一睹它的风采。经过近一个小时的车程,我们抵达了蛟坑村,站在村口便能望见屏峰岩上的玻璃桥,它仿佛在山之巅,又在云之端。

整个峡谷只显露出它庞大身躯的一小部分,却已让我心潮澎湃。我掏出手机,并非想给大峡谷或村庄留影,而是想记录我在此时此地的心境感受。沿着蛟龙大峡谷前行,耳边是飞瀑流泉的声音,脚下是历经千年的盐道,花岗岩地貌造就了奇岩怪石……就在这个与山水相融的村庄里,变化悄然发生。

采访过程中,村干部的话让我印象深刻:“我们没有等机会来,而是去找机会、造机会。”蛟坑人不再满足于一时一事的利益,而是站在未来看现在、在山水中做文章。他们不是被动接受资源禀赋,而是在主动重塑资源价值。作为一名资深驴友,江波最能感受到这点,他经常到村庄游玩,每次都有新的变化,这也让他意识到,蛟坑村是一个值得合作的对象。

听了村干部的介绍,我眼前的蛟龙大峡谷,转眼间又多了层明媚的色调。