本报记者 徐子涵

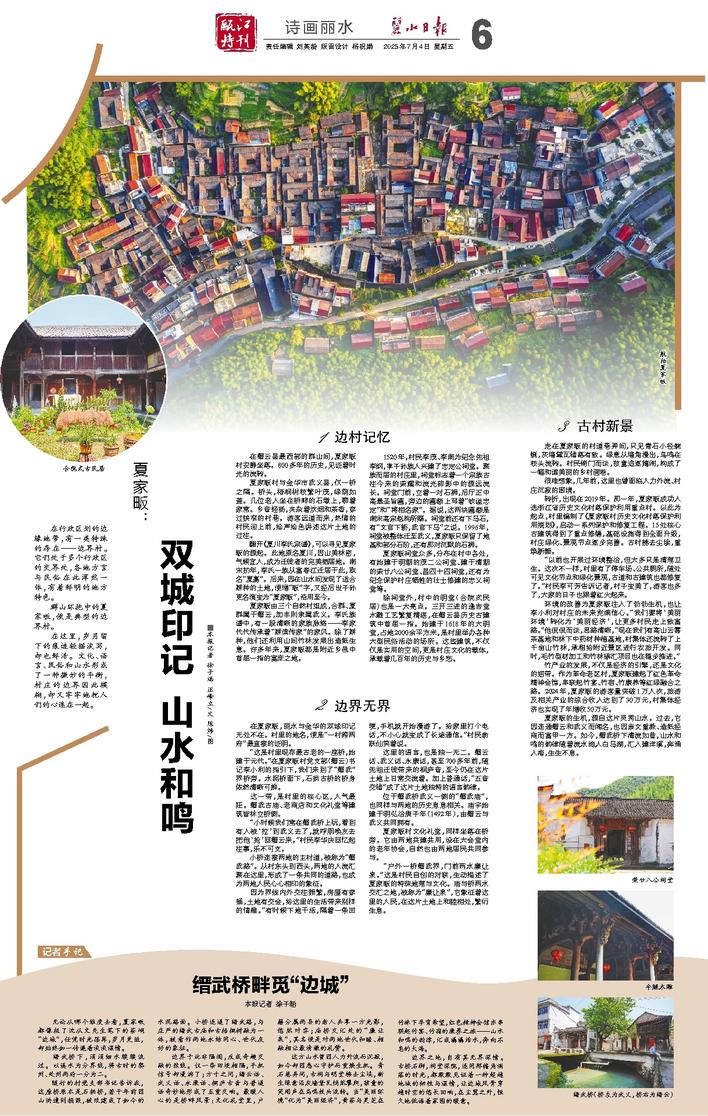

无论从哪个维度去看,夏家畈都像极了沈从文先生笔下的茶峒“边城”,任凭时光荏苒,岁月更迭,却始终如一传递着淡淡温情。

缙武桥下,涓涓细水缓缓流过。以溪水为分界线,将古时的婺州、处州两府一分为二。

随行的村党支部书记告诉我,这座桥原本是石拱桥,若干年前因山洪遭到损毁,被改建成了如今的水泥路面。小桥连通了缙武路,与庄严的缙武古庙和古梧桐树融为一体,被看作两地永结同心、世代友好的象征。

边界于此非隔阂,反成奇趣交融的丝线。仅一条田埂相隔,手机信号却漫游了;方寸之间,缙云话、武义话、永康话、桐庐古音与普通话奇妙地形成了五重交响。最暖人心的是桥畔风景:文化礼堂里,户籍分属两县的老人共享一方光影,悠然对弈;庙桥交汇处的“廉让泉”,其名便是对两地世代和睦、相融相让最清澈的礼赞。

这方山水曾因人力外流而沉寂,如今却因悉心守护而重焕生机。青石巷弄间,古祠与明堂拂去尘埃,新生绿意沿灰墙黛瓦悄然攀爬,孩童的笑闹声在鸟鸣枝头流转。当“美丽环境”化为“美丽经济”,黄茶与灵芝在竹林下孕育希望,红色精神会馆亦串联起竹宴、竹宿的康养之旅——山水和鸣的韵律,汇成潺潺活水,奔向不息的大海。

边界之地,自有其无界深情。古桥石狮,祠堂深院,连同那檐角滴落的时光,都默默见证着一种超越地域的韧性与温情,让边城风骨穿越时空的悠长回响,在尘嚣之外,恒久地低语着家园的暖意。