站在龙舟前,手持朱砂笔,在龙头上轻点“龙眼”,数字技术瞬间带你穿越至南宋,仿佛置身瓯江龙舟赛的激烈现场。自今年端午节以来,青田船寮镇的龙舟元宇宙馆成了热门打卡地。通过AR技术和数字人,游客可以在此体验瓯江的波涛汹涌、古镇的悠悠岁月。

这一切的背后,是船寮镇正借助数字化手段赋能乡村发展。元宇宙馆的“鼓动时空”“宋樟祈福”“游园射箭”等数字交互体验场景,让乡村故事得以生动呈现,创造出全新的旅游方式。

事实上,新科技嵌入农文旅产业的创新探索,正在改写这片古老的土地。通过深挖本土文化资源,将传统与现代、科技与人文相融,船寮镇的实践展示了一条不同于传统模式的乡村振兴之路。

数字龙舟“划”到海外

“我在西班牙看过中国朋友组织的龙舟比赛,也会去现场感受氛围。但这是我第一次在中国过节,感觉完全不同。”尽管端午节已经过去了半个多月,但阿尔格拉格尔回到西班牙与朋友们分享中国之旅时,依然难掩兴奋之情。

早晨7点,阳光透过洪府前村千年古樟茂密的枝叶洒在地面上。打开手机扫描古樟旁的二维码,轻触屏幕上的3D古树模型,一个健康符便从地上缓缓升起挂在了树枝上。

而在古樟树浓荫的掩映下,更令人惊叹的科技体验正在龙舟元宇宙馆内呈现。步入馆中,首先映入眼帘的是一尊长约3米、气势磅礴的龙舟头。它并非寻常展品,而是经过精心改造、融合现代科技的作品。

龙舟头暗藏玄机:“眼睛”“天庭”“鼻子”“口利”“龙角”这五个关键部位都嵌入了精密的感应器。当游客拿起特制的毛笔,轻轻触碰这些部位时,奇妙的事发生了——前方巨大的显示屏上,动态的水墨笔触逐渐晕染,“风调雨顺”“国泰民安”“乘风破浪”“福泽绵长”“锐意进取”等饱含祝福的点睛词,伴着模拟朱砂落笔的声效和光影效果,逐一浮现。

“过去,龙舟的点睛仪式每年只有一次,讲究天时地利人和。而现在,借助数字化技术,这一仪式变得随时可以体验,让祈福的心意和文化的传承能在每个瞬间延续。”船寮镇镇长孙敏说。

这尊龙舟头只是数字科技之旅的序章。紧接着,是龙舟鼓体验区,它将游客的感官体验推向了新的高度。在这里,游客可以手持鼓棒,面对播放着激烈龙舟竞渡场面的大屏幕。鼓声、划水声、呐喊声交织在一起,随着游客不断击打,动作捕捉系统会精准识别鼓棒的轨迹与力度,屏幕中虚拟的鼓槌也会同步敲击。

阿尔格拉格尔对此惊叹不已:“当我闭上眼全力击鼓时,鼓声、水声、呐喊声扑面而来,我几乎感觉到水珠溅到了脸上!科技让古老的龙舟竞赛变得这么逼真,简直是身临其境。”

除了这些身临其境的龙舟互动,馆内还设计了多个富有创意的数字化项目。比如,通过数字茶具,游客能了解中西方茶文化的差异;拉动虚拟弓箭弦,便能体验古代狩猎的乐趣。这些互动项目,通过芯片集成的各类传感器,借助声光技术将传统文化重新演绎,带给游客一种全新的沉浸式体验。

这场创新实践的意义超越了节日本身。在孙敏看来,传统文化在现代社会的表达,不能停留在单调的展品和静态的回忆中,而是要借助数字化手段,让每一段历史、每一项传统都能激发出新的生命力,成为连接过去与未来的桥梁。

共富花海“种”进人心

1000多杯咖啡、2000多个肉饼、3000碗馄饨。

这是洪府前村油菜花海一天的“带货”数据。这片由省级农业专家团队量身打造的面积达62亩的创意农业景观,正书写着“一朵花带富一个村”的乡村振兴新篇章。

每年春天,洪府前村的田野里,油菜花如潮绽放,吸引成千上万的游客前来打卡。村民陈友芬总是忙得脚不沾地,她告诉记者,每年赏花时节,亲朋好友都会来帮忙,最多的时候,一天能卖3000多碗馄饨。

陈友芬是在乡镇干部的鼓励下,在家门口设摊卖馄饨、烤麦饼的。没想到,生意随花海一同火了起来,“做麦饼一天消耗5袋面粉都是常事。人多的时候,得排队一个小时才能吃到。”为了接住这股流量,陈友芬计划明年再多支几个摊子,让每一个来看花海的人都能品尝到她的手艺。

这种“家门口创业”的模式,正是洪府前村“以花为媒、产业嫁接”的生动注脚——通过土地集中流转,村里将210户零散农田整合为连片花海,仅用5天就完成播种,为后续产业链延伸奠定了基础。

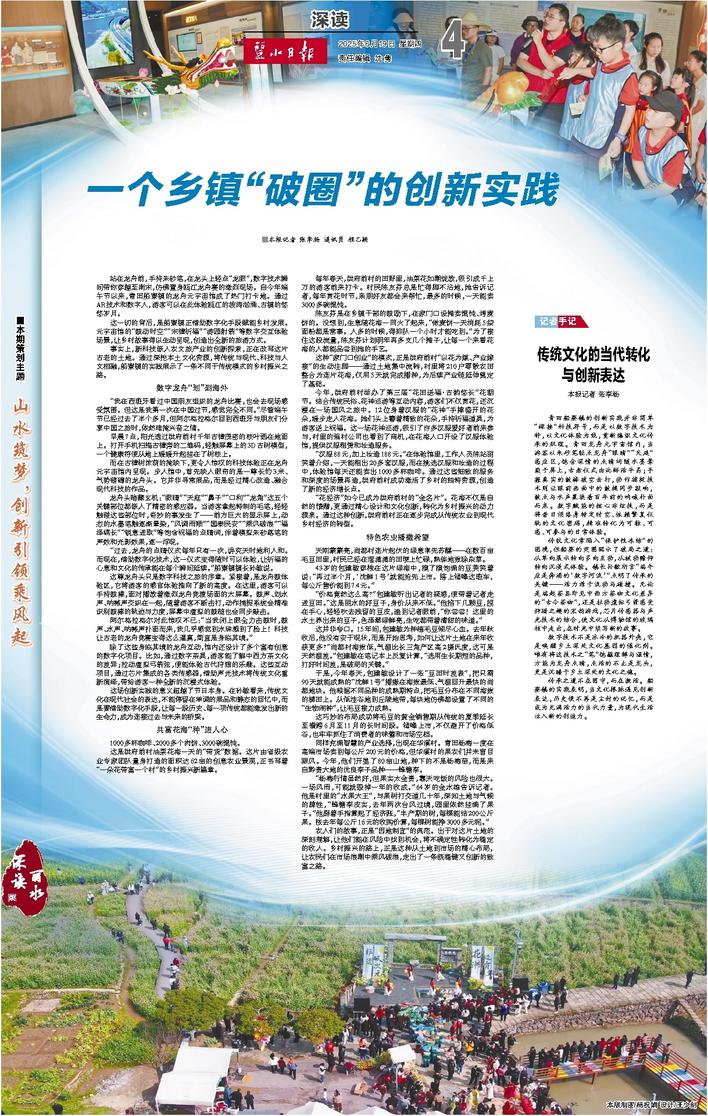

今年,洪府前村举办了第三届“花田送福·古韵悠长”花朝节。结合传统民俗、花神巡游等互动内容,游客们不仅赏花,还沉浸在一场国风之旅中。12位身着汉服的“花神”手捧盛开的花朵,缓步走入花海。她们头上簪着精致的花朵,手持祈福道具,为游客送上祝福。这一场花神巡游,吸引了许多汉服爱好者前来参与,村里的强村公司也看到了商机,在花海入口开设了汉服体验馆,提供汉服租赁和妆造服务。

“汉服88元,加上妆造188元。”在体验馆里,工作人员陈站丽笑着介绍,一天能租出20多套汉服,而在挑选汉服和妆造的过程中,体验馆每天还能卖出1000多杯咖啡。通过这些细致的服务和深度的场景再造,洪府前村成功激活了乡村的独特资源,创造了新的经济增长点。

“花经济”如今已成为洪府前村的“金名片”。花海不仅是自然的馈赠,更通过精心设计和文化创新,转化为乡村振兴的动力源泉。通过这种创新,洪府前村正在逐步完成从传统农业到现代乡村经济的转型。

特色农业播撒希望

天刚蒙蒙亮,尚都村连片起伏的绿意率先苏醒——在数百亩毛豆田里,村民已经在湿漉漉的田埂上忙碌,熟练地拔除杂草。

43岁的包建敏穿梭在这片绿海中,摸了摸饱满的豆荚笑着说:“再过半个月,‘沈鲜1号’就能抢先上市。搭上错峰这班车,每公斤售价能到7.4元。”

“价格竟然这么高?”包建敏听出记者的疑惑,便带着记者走进豆田。“这是丽水的好豆子,身价从来不低。”他掐下几颗豆,捏在手心,轻轻吹去残留的豆皮,递到记者眼前,“你尝尝!这里的水土养出来的豆子,色泽翠绿鲜亮,生吃都带着清甜的味道。”

这并非夸口。15年间,包建敏为种植毛豆倾尽心血。去年秋收后,他没有安于现状,而是开始思考,如何让这片土地在来年收获更多?“尚都村海拔低,气温比长三角产区高2摄氏度,这可是天然温差。”包建敏在笔记本上反复计算,“选用生长期短的品种,打好时间差,是破局的关键。”

于是,今年春天,包建敏设计了一张“豆田时差表”,把只需90天就能成熟的“沈鲜1号”播撒在海拔最低、气温回升最快的尚都地块。他根据不同品种的成熟期特点,把毛豆分布在不同海拔的梯田上。从低洼谷地到丘陵地带,每块地仿佛都设置了不同的“生物闹钟”,让毛豆接力成熟。

这巧妙的布局成功将毛豆的黄金销售期从传统的夏季延长至横跨6月至11月的长时间段。错峰上市,不仅避开了价格低谷,也牢牢抓住了消费者的味蕾和市场空档。

同样充满智慧的产业选择,出现在华溪村。青田杨梅一度在高端市场卖到每公斤200元的价格,但华溪村的果农们并未盲目跟风。今年,他们开垦了80亩山地,种下的不是杨梅苗,而是来自黔贵大地的优良李子品种——蜂糖李。

“杨梅行情虽然好,但果实太金贵,靠天吃饭的风险也很大。一场风雨,可能就毁掉一年的收成。”64岁的金水雄告诉记者。他是村里的“水果大王”,与果树打交道几十年,深知土地与气候的脾性,“蜂糖李皮实,去年两次台风过境,园里依然挂满了果子。”他掰着手指算起了经济账,“丰产期的树,每棵能结200公斤果。按去年每公斤16元的收购价算,每棵树能挣3000多元呢。”

农人们的故事,正是“因地制宜”的典范。出于对这片土地的深刻理解,让他们能在风险中找到机会,将不确定性转化为稳定的收入。乡村振兴的路上,正是这种从土地到市场的精心布局,让农民们在市场浪潮中乘风破浪,走出了一条既稳健又创新的致富之路。