本报记者 徐子涵

初夏时节,生机盎然。趁着晴好的天气,我来到了岩溪。

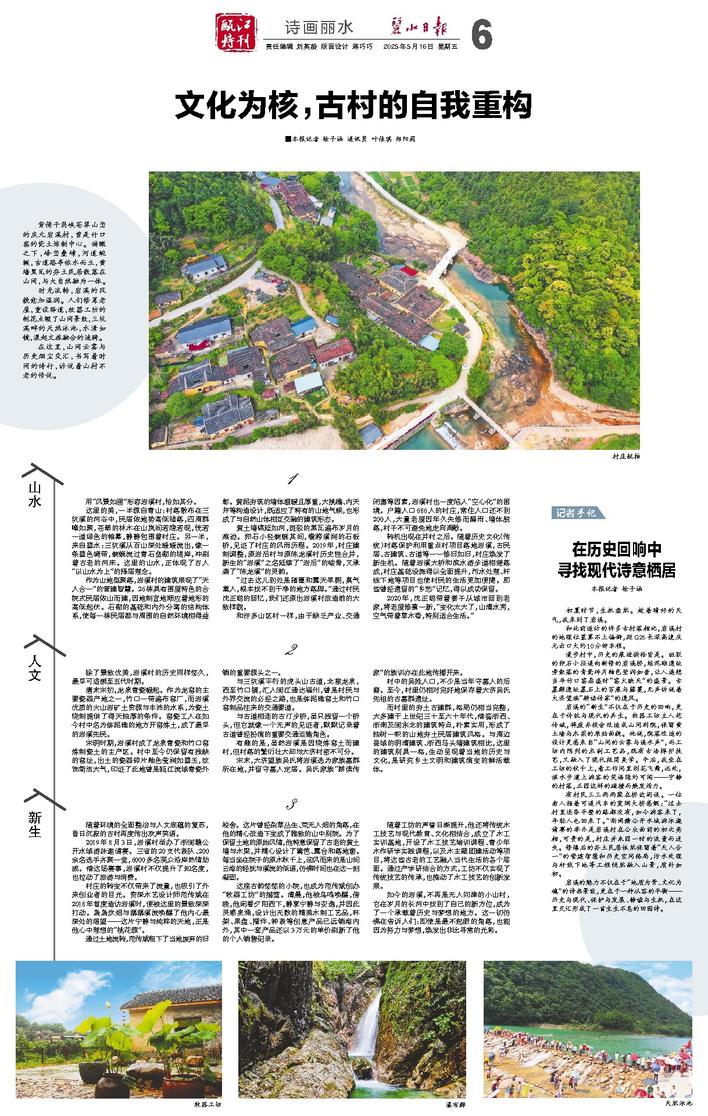

和此前造访的许多古村落相比,岩溪村的地理位置算不上偏僻,距G25长深高速庆元出口大约10分钟车程。

漫步村中,历史的痕迹俯拾皆是。斑驳的卵石小径通向新修的岩溪桥,练泥碓遗址旁散落的青瓷碎片釉色莹润如昔,让人遥想当年竹口窑鼎盛时“窑火映天”的盛景。古墓群遗址墓石上的苔痕与藤蔓,无声诉说着大济望族“耕读传家”的遗风。

岩溪的“新生”不仅在于历史的回响,更在于传统与现代的共生。牧器工坊主人范传斌,将废弃校舍改造成山间别院,保留黄土墙与木梁的原始面貌。他说,院落改造的设计灵感来自“山间的云雾与溪水声”,而工坊内陈列的木制工艺品,既有古法榫卯技艺,又融入了现代极简美学。午后,我坐在工坊的秋千上,看工作间里刨花飞舞,远处,滨水步道上游客的笑语隐约可闻——宁静的村落,正因这样的碰撞而焕发活力。

有村民三三两两聚在桥边闲谈。一位老人指着可通汽车的宽阔大桥感慨:“过去村里连条平整的路都没有,如今游客来了,年轻人也回来了。”浙闽赣公开水域游泳邀请赛的举办是岩溪村在公众面前的初次亮相,可贵的是,村庄并未因一时的流量而迷失。修缮后的夯土民居依然保留着“天人合一”的营建智慧和历史空间格局,污水处理与杆线下地等工程悄然融入山景,质朴如初。

岩溪的魅力不仅在于“地质为骨、文化为魂”的诗画景致,更在于一种从容的平衡——历史与现代、保护与发展、静谧与生机,在这里交汇形成了一首生生不息的田园诗。