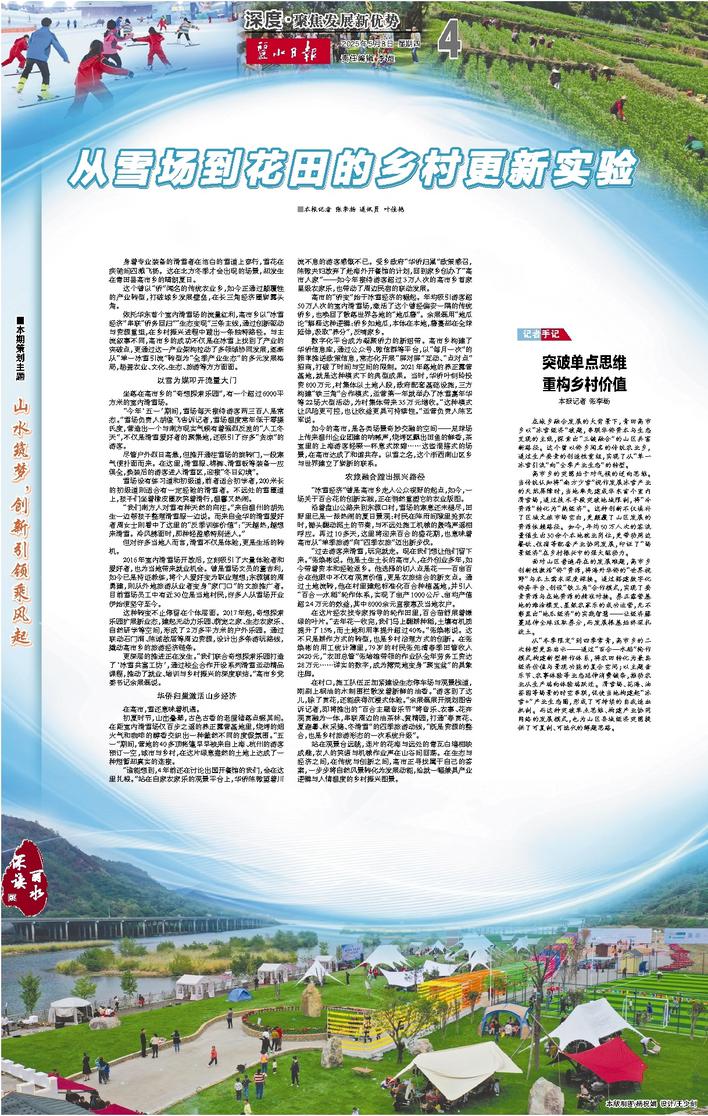

身着专业装备的滑雪者在洁白的雪道上穿行,雪花在疾驰间四溅飞扬。这在北方冬季才会出现的场景,却发生在青田县高市乡的晴朗夏日。

这个曾以“侨”闻名的传统农业乡,如今正通过颠覆性的产业转型,打破城乡发展壁垒,在长三角经济圈崭露头角。

依托华东首个室内滑雪场的流量红利,高市乡以“冰雪经济”串联“侨务回归”“生态变现”三条主线,通过创新驱动与资源重组,在乡村振兴进程中蹚出一条独特路径。与主流叙事不同,高市乡的成功不仅是在冰雪上找到了产业的突破点,更通过这一产业架构拉动了多领域协同发展,逐渐从“单一冰雪引流”转型为“全季产业生态”的多元发展格局,涵盖农业、文化、生态、旅游等方方面面。

以雪为媒叩开流量大门

坐落在高市乡的“奇想探索乐园”,有一个超过6000平方米的室内滑雪场。

“今年‘五一’期间,雪场每天接待游客两三百人是常态。”雪场负责人胡俊飞告诉记者,雪场温度常年低于零摄氏度,营造出一个与南方现实气候有着强烈反差的“人工冬天”,不仅是滑雪爱好者的聚集地,还吸引了许多“贪凉”的游客。

尽管户外烈日高悬,但推开通往雪场的旋转门,一股寒气便扑面而来。在这里,滑雪服、棉裤、滑雪板等装备一应俱全,换装后的游客进入滑雪区,迎接“冬日幻境”。

雪场设有练习道和初级道,前者适合初学者,200米长的初级道则适合有一定经验的滑雪者。不远处的雪圈道上,孩子们坐着橡皮圈欢笑着滑行,温馨又热闹。

“我们南方人对雪有种天然的向往。”来自温州的胡先生一边帮孩子整理滑雪服一边说。而来自金华的滑雪爱好者周女士则看中了这里的“反季训练价值”:“天越热,越想来滑雪。冷风拂面时,那种轻盈感特别迷人。”

但对许多当地人而言,滑雪不仅是体验,更是生活的转机。

2016年室内滑雪场开放后,立刻吸引了大量体验者和爱好者,也为当地带来就业机会。曾是雪场文员的董吉利,如今已是持证教练,将个人爱好变为职业理想;东源镇的周勇建,则从外地旅游从业者变身“家门口”的文旅推广者。目前雪场员工中有近30位是当地村民,许多人从雪场开业伊始便坚守至今。

这种转变不止停留在个体层面。2017年起,奇想探索乐园扩展新业态,建起无动力乐园、萌宠之家、生态农家乐、自然研学等空间,形成了2万多平方米的户外乐园。通过联动石门洞、陈诚故居等周边资源,设计出多条游玩路线,撬动高市乡的旅游经济链条。

更深层的推进正在发生。“我们联合奇想探索乐园打造了‘冰雪共富工坊’,通过校企合作开设系列滑雪运动精品课程,推动了就业、培训与乡村振兴的深度联结。”高市乡党委书记余展磊说。

华侨归巢激活山乡经济

在高市,雪还意味着机遇。

初夏时节,山峦叠翠,古色古香的老屋错落点缀其间。在距室内滑雪场仅百步之遥的养正露营基地里,烧烤的烟火气和咖啡的醇香交织出一种截然不同的度假氛围。“五一”期间,营地的40多顶帐篷早早被来自上海、杭州的游客预订一空,城市与乡村,在这片绿意盎然的土地上达成了一种短暂却真实的连接。

“谁能想到,4年前还在讨论出国开餐馆的我们,会在这里扎根。”站在自家农家乐的观景平台上,华侨陈微望着川流不息的游客感慨不已。受乡政府“华侨归巢”政策感召,陈微夫妇放弃了赴海外开餐馆的计划,回到家乡创办了“高市人家”——如今年接待游客超过3万人次的高市乡首家星级农家乐,也带动了周边民宿的联动发展。

高市的“侨变”始于冰雪经济的崛起。年均吸引游客超50万人次的室内滑雪场,激活了这个曾经偏安一隅的传统侨乡,也唤回了散落世界各地的“地瓜藤”。余展磊用“地瓜论”解释这种逻辑:侨乡如地瓜,本体在本地,藤蔓却在全球延伸,汲取“养分”,反哺家乡。

数字化平台成为凝聚侨力的新纽带。高市乡构建了华侨信息库,通过公众号、微信群等平台,以“每月一次”的频率推送政策信息,常态化开展“屏对屏”互动、“点对点”招商,打破了时间与空间的限制。2021年落地的养正露营基地,就是这种模式下的典型成果。当时,华侨叶剑玲投资800万元,村集体以土地入股,政府配套基础设施,三方构建“铁三角”合作模式,运营第一年就举办了冰雪嘉年华等22场大型活动,为村集体带来35万元增收。“这种模式让风险更可控,也让收益更具可持续性。”运营负责人陈艺军说。

如今的高市,是各类场景奇妙交融的空间——足球场上传来温州企业团建的呐喊声,烧烤区飘出田鱼的鲜香,茶室里的上海游客轻啜一杯意式浓缩……这些混搭式的场景,在高市达成了和谐共存。以雪之名,这个浙西南山区乡与世界建立了崭新的联系。

农旅融合蹚出振兴路径

“冰雪经济”曾是高市乡走入公众视野的起点,如今,一场关于百合花的创新实践,正在悄然重塑它的农业版图。

沿着盘山公路来到东源口村,雪场的寒意还未褪尽,田野里已是一派热闹的夏日景观:村民在阵雨间隙里抢抓农时,锄头翻动泥土的节奏,与不远处施工机械的轰鸣声遥相呼应。再过10多天,这里将迎来百合的盛花期,也意味着高市从“单季旅游”向“四季农旅”迈出新步伐。

“过去游客来滑雪,玩完就走。现在我们想让他们留下来。”张焕彬说。他是土生土长的高市人,在外创业多年,如今带着资本和经验返乡。他选择的切入点是花——百亩百合在他眼中不仅有观赏价值,更是农旅结合的新支点。通过土地流转,他在村里建起标准化百合种植基地,并引入“百合—水稻”轮作体系,实现了亩产1000公斤、亩均产值超2.4万元的效益,其中8000余元直接惠及当地农户。

在这片经农技专家指导的轮作田里,百合苗舒展着嫩绿的叶片。“去年花一收完,我们马上翻耕种稻,土壤有机质提升了15%,而土地利用率提升超过40%。”张焕彬说。这不只是耕作方式的转型,也是乡村治理方式的创新。在张焕彬的用工统计簿里,79岁的村民张先清春季田管收入2420元,“农田总管”张培雄带领的作业队全年劳务工资达28万元……详实的数字,成为撂荒地变身“聚宝盆”的具象注脚。

在村口,施工队伍正加紧建设生态停车场与观景栈道,刚刷上桐油的木制围栏散发着新鲜的油香。“游客到了这儿,除了赏花,还能获得沉浸式体验。”余展磊展开规划图告诉记者,即将推出的“百合主题音乐节”将音乐、农事、花卉观赏融为一体,串联周边的油茶林、黄精园,打通“春赏花、夏避暑、秋采摘、冬滑雪”的四季旅游动线,“既是资源的整合,也是乡村旅游形态的一次系统升级”。

站在观景台远眺,连片的花海与远处的青瓦白墙相映成趣,农人的笑语与机械作业声在山谷间回荡。在生态与经济之间,在传统与创新之间,高市正寻找属于自己的答案,一步步将自然风景转化为发展动能,绘就一幅兼具产业逻辑与人情温度的乡村振兴图景。