本报记者 张李杨

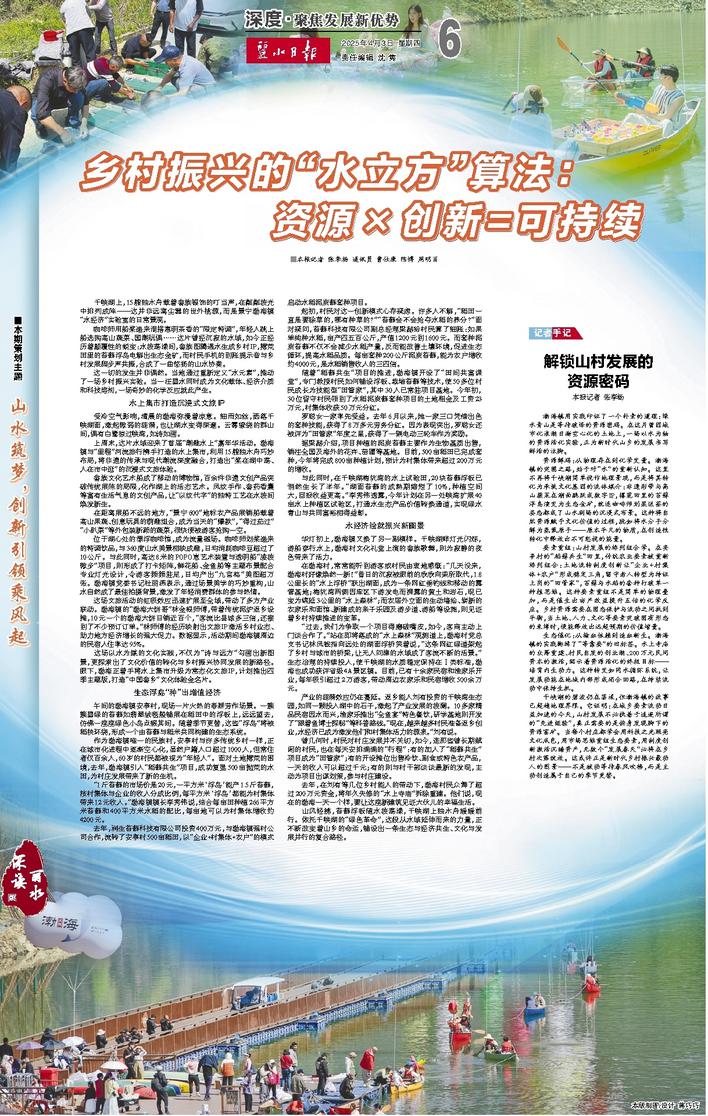

渤海镇用实践印证了一个朴素的道理:绿水青山是等待破译的资源密码。在这片曾因城市化浪潮日渐空心化的土地上,一场以水为轴的资源活化实验,正为新时代山乡的发展书写鲜活的注脚。

资源解码:从物理存在到化学变量。渤海镇的突围之路,始于对“水”的重新认知。这里不再将千峡湖简单视作地理景观,而是将其转化为承载文化基因的流体媒介:非遗彩带与高山蔬菜在湖面跳跃成数字IP,撂荒田里的苔藓浮岛演变为生态金矿,就连咖啡师划桨送茶的姿态都成了山水剧场的沉浸式布景。这种将自然资源赋予文化价值的过程,犹如将水分子分解为氢氧原子——原本平凡的物质,在创造性转化中释放出不可忽视的能量。

要素重组:山村发展的排列组合学。在安亭村的“稻藓共生”田里,传统农业要素被重新排列组合:土地流转制度创新让“企业+村集体+农户”形成稳定三角,留守老人转型为持证上岗的“田管家”,苔藓与水稻的套种打破单一种植思维。这种要素重组不是简单的物理叠加,而是催生出亩产效益提升五倍的化学反应。乡村资源需要在固态保护与流动之间找到平衡,当土地、人力、文化等要素突破固有形态的束缚时,便能释放出远超预期的价值增量。

生态催化:从输血依赖到造血新生。渤海镇的实践撕掉了“等靠要”的旧标签。水上寺庙的众筹重建、村民自发的创业潮、200万元民间资本的激活,昭示着资源活化的终极目标——培育内生动力。这种转变如同水循环系统,让发展动能在地域内部形成闭合回路,在持续流动中保持生机。

千峡湖的碧波仍在荡漾,但渤海镇的故事已超越地理界限。它证明:在城乡要素流动日益加速的今天,山村发展不必执着于追逐所谓的“先进经验”,真正需要的是俯身发现脚下的资源富矿。当每个村庄都学会用科技之光照亮文化底色,用市场思维重组生态要素,用制度创新激活沉睡资产,无数个“发展春天”必将在乡村次第绽放。这或许正是新时代乡村振兴最动人的图景——不是被动等待春风吹拂,而是主动创造属于自己的季节更替。