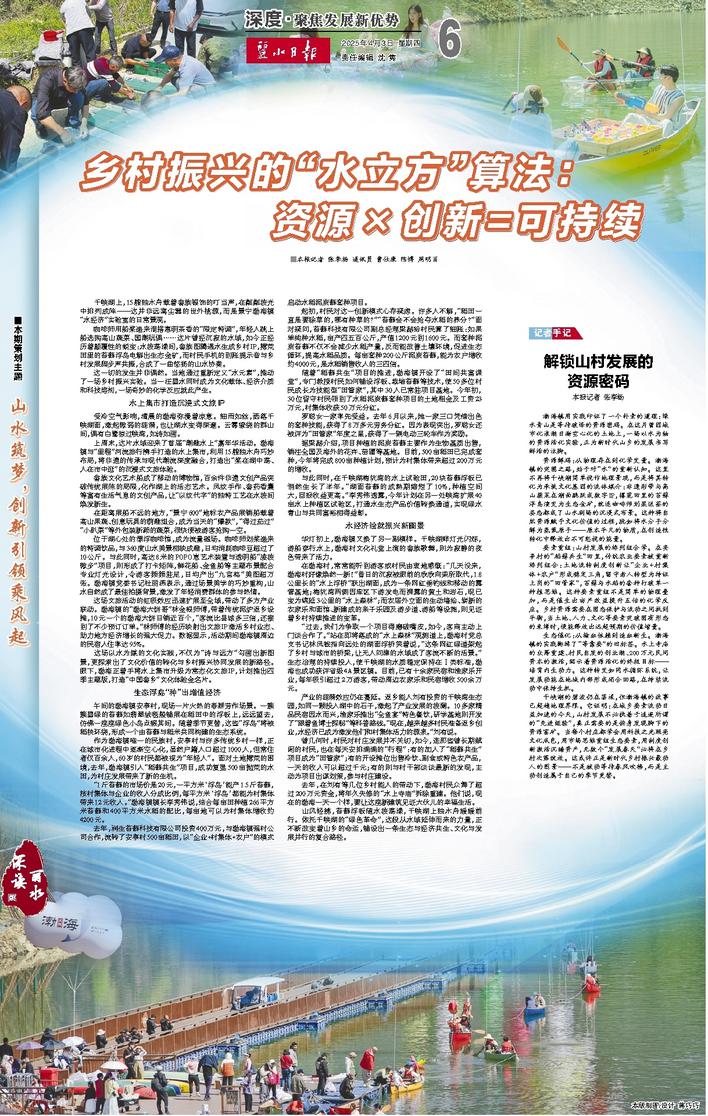

千峡湖上,15艘独木舟载着畲族银饰的叮当声,在粼粼波光中排列成阵——这并非远离尘嚣的世外桃源,而是景宁渤海镇“水经济”实验室的日常景观。

咖啡师用船桨递来混搭惠明茶香的“限定特调”,年轻人跳上船选购高山蔬菜、国潮玩偶……这片曾经沉寂的水域,如今正经历着颠覆性的蜕变:水波荡漾间,畲族图腾遇水生成乡村IP,撂荒田里的苔藓浮岛电解出生态金矿,而村民手机的到账提示音与乡村发展脚步声共振,合成了一曲悠扬的山水协奏。

这一切的发生并非偶然。当地通过重新定义“水元素”,推动了一场乡村振兴实验。当一汪碧水同时成为文化载体、经济介质和科技溶剂,一场奇妙的化学反应就此产生。

水上集市打造沉浸式文旅IP

受冷空气影响,清晨的渤海弥漫着凉意。细雨如丝,洒落千峡湖面,激起微弱的涟漪,也让湖水变得深邃。云雾缭绕的群山间,偶有白鹭掠过峡湾,如诗如画。

上周末,这片水域迎来了首届“潮趣水上”嘉年华活动。渤海镇与“里程”河流旅行携手打造的水上集市,利用15艘独木舟巧妙布局,将非遗的传承与现代潮流深度融合,打造出“桨在湖中荡、人在市中逛”的沉浸式文旅体验。

畲族文化艺术船成了移动的博物馆,百余件非遗文创产品突破传统展陈的局限,化作湖上的活态艺术。凤纹手作、畲药香囊等富有生活气息的文创产品,让“以纹代字”的独特工艺在水波间焕发新生。

在距离展船不远的地方,“景宁600”地标农产品展销船载着高山果蔬、创意玩具的萌趣组合,成为当天的“爆款”,“得过茄过”“小趴菜”等外包装新颖的蔬菜,很快便被游客抢购一空。

位于湖心处的漂浮咖啡馆,成为流量磁场。咖啡师划桨递来的特调饮品,与360度山水美景相映成趣,日均消耗咖啡豆超过了10公斤。与此同时,高达8米的POPO崽艺术装置与透明船“凌波微步”项目,则形成了打卡矩阵,鲜花船、金鱼船等主题布景配合专业灯光设计,令游客频频驻足,日均产出“九宫格”美图超万张。渤海镇党委书记杜丽燕表示,通过场景美学的巧妙重构,山水自然成了最佳拍摄背景,激发了年轻消费群体的参与热情。

这场文旅活动的虹吸效应迅速扩展至全域,带动了多方产业联动。渤海镇的“渤海大饼哥”林金根师傅,带着传统泥炉返乡设摊,10元一个的渤海大饼日销近百个,“客流比县城多三倍,还接到了不少预订订单。”林师傅的经历映射出文旅IP激活乡村业态、助力地方经济增长的强大促力。数据显示,活动期间渤海镇周边的民宿入住率达95%。

这场以水为媒的文化实践,不仅为“诗与远方”勾画出新图景,更探索出了文化价值的转化与乡村振兴协同发展的新路径。眼下,渤海正着手将水上集市升级为常态化文旅IP,计划推出四季主题版,打造“中国畲乡”文化体验金名片。

生态浮岛“种”出增值经济

午间的渤海镇安亭村,现场一片火热的春耕劳作场景。一簇簇碧绿的苔藓如翡翠绒毯般铺展在稻田中的浮板上,远远望去,仿佛一座座绿色小岛点缀其间。随着季节更替,这些“浮岛”将被稻秧环绕,形成一个由苔藓与稻米共同构建的生态系统。

作为渤海镇唯一的民族村,安亭村与许多传统乡村一样,正在城市化进程中逐渐空心化,虽然户籍人口超过1000人,但常住者仅百余人,60岁的村民都被视为“年轻人”。面对土地撂荒的困境,去年,渤海镇引入“稻藓共生”项目,成功复垦500亩抛荒的水田,为村庄发展带来了新的生机。

“1斤苔藓的市场价是20元,一平方米‘浮岛’能产1.5斤苔藓,按村集体与企业的收入分成比例,每平方米‘浮岛’都能为村集体带来12元收入。”渤海镇镇长李秀伟说,结合每亩田种植266平方米苔藓和400平方米水稻的配比,每亩地可以为村集体增收约4200元。

去年,润生苔藓科技有限公司投资400万元,与渤海镇强村公司合作,流转了安亭村500亩稻田,以“企业+村集体+农户”的模式启动水稻泥炭藓套种项目。

起初,村民对这一创新模式心存疑虑。许多人不解,“稻田一直是要除草的,哪有种草的?”“苔藓会不会抢夺水稻的养分?”面对疑问,苔藓科技有限公司副总经理梁赫给村民算了细账:如果单纯种水稻,亩产四五百公斤,产值1200元到1600元。而套种泥炭苔藓不仅不会减少水稻产量,反而能改善土壤环境,促进生态循环,提高水稻品质。每亩套种200公斤泥炭苔藓,能为农户增收约4000元,是水稻销售收入的三四倍。

随着“稻藓共生”项目的推进,渤海镇开设了“田间共富课堂”,专门教授村民如何铺设浮板、栽培苔藓等技术,使50多位村民成长为技能型“田管家”,其中30人已常驻项目基地。今年初,30位留守村民领到了水稻泥炭藓套种项目的土地租金及工资23万元,村集体收获50万元分红。

罗聪女一家率先受益。去年6月以来,她一家三口凭借出色的套种技能,获得了8万多元劳务分红。因为表现突出,罗聪女还被评为“田管家”年度之星,获得了一辆电动三轮车作为奖励。

据梁赫介绍,项目种植的泥炭苔藓主要作为生物基质出售,销往全国及海外的花卉、苗圃等基地。目前,500亩稻田已完成套种,今年将完成800亩种植计划,预计为村集体带来超过200万元的增收。

与此同时,在千峡湖梅坑湾的水上试验田,20块苔藓浮板已悄然生长了半年。“湖面苔藓的成熟期缩短了10%,种植空间大,回报收益更高。”李秀伟透露,今年计划在另一处峡湾扩展40亩水上种植区试验区,打通水生态产品价值转换通道,实现绿水青山与共同富裕相得益彰。

水经济绘就振兴新图景

华灯初上,渤海镇又换了另一副模样。千峡湖畔灯光闪烁,游船穿行水上,渤海村文化礼堂上演的畲族歌舞,则为寂静的夜色带来了活力。

在渤海村,常常能听到游客或村民由衷地感慨:“几天没来,渤海村好像焕然一新!”昔日的沉寂被眼前的欣欣向荣所取代,1.8公里长的“水上浮桥”跃出湖面,成为一条网红垂钓线和移动的露营基地;梅坑湾两侧因库区下游发电而裸露的黄土和岩石,现已变为绵延3公里的“水上森林”;而农居外立面的生动墙绘、崭新的农家乐和面馆、新建成的亲子乐园及游步道、游船等设施,则见证着乡村持续推进的变革。

“过去,我们为争取一个项目得磨破嘴皮,如今,客商主动上门谈合作了。”站在即将落成的“水上森林”观测道上,渤海村党总支书记林凤钱指向远处的湖面浮桥笑着说,“这条网红绿道架起了乡村与城市的桥梁,让无人问津的水域成了客流不断的活景。”生态治理的持续投入,使千峡湖的水质稳定保持在Ⅰ类标准,渤海也成功获评省级4A景区镇。目前,已有十余家民宿和渔家乐开业,每年吸引超过2万游客,带动周边农家乐和民宿增收500余万元。

产业的涟漪效应仍在蔓延。返乡能人刘有投资的千峡湾生态园,如同一颗投入湖中的石子,激起了产业发展的波澜。10多家精品民宿因水而兴,渔家乐推出“全鱼宴”特色餐饮,研学基地则开发了“跟着鱼博士探秘”等科普路线。“现在,越来越多村民准备返乡创业,水经济已成为激发他们和村集体活力的源泉。”刘有说。

曾几何时,村民对村庄发展并不关切,如今,连那些曾长期赋闲的村民,也在每天安排满满的“行程”:有的加入了“稻藓共生”项目成为“田管家”;有的开设摊位出售冷饮、副食或特色农产品,一天的收入可以超过千元;有的则与村干部谈谈最新的发现,主动为项目出谋划策,参与村庄建设。

去年,在刘有等几位乡村能人的带动下,渤海村民众筹了超过200万元资金,将年久失修的“水上寺庙”拆除重建。他们说,现在的渤海一天一个样,要让这座新建筑见证大伙儿的幸福生活。

山风轻拂,苔藓浮板随水波荡漾,千峡湖上独木舟缓缓前行。依托千峡湖的“绿色革命”,这股从水域延伸而来的力量,正不断改变着山乡的命运,铺设出一条生态与经济共生、文化与发展并行的复合路径。