花常开

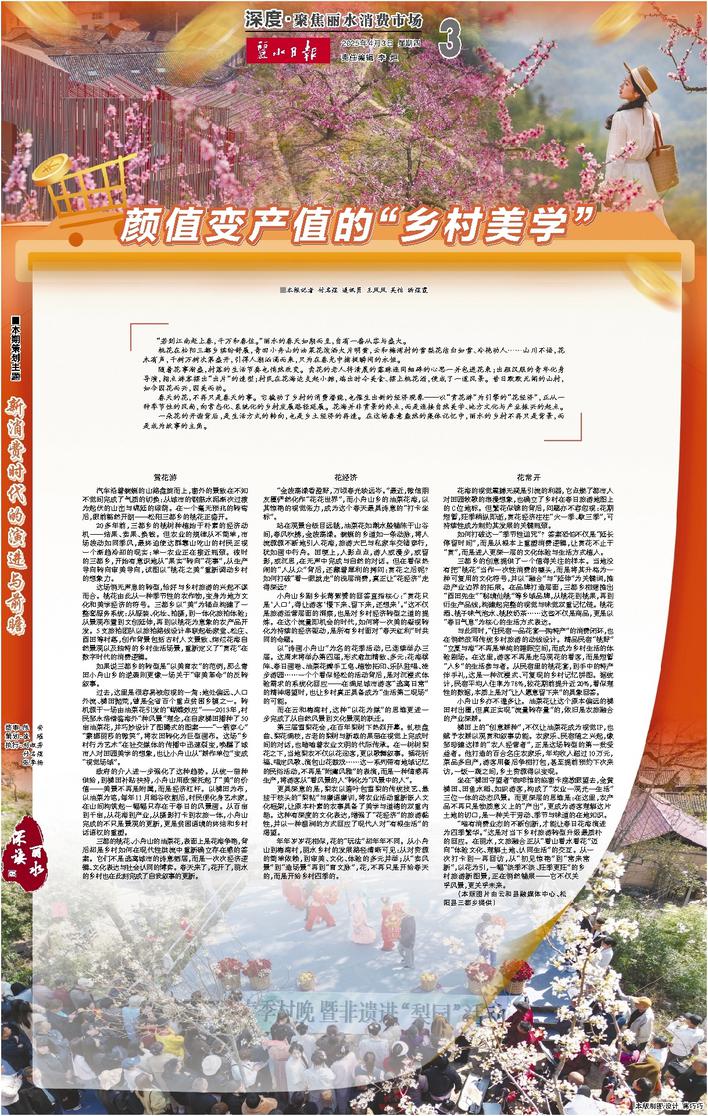

花海的视觉震撼无疑是引流的利器,它点燃了都市人对田园牧歌的浪漫想象,也确立了乡村在春日旅游地图上的C位地标。但繁花似锦的背后,问题亦不容忽视:花期短暂,旺季稍纵即逝,赏花经济往往“火一季、歇三季”,可持续性成为制约其发展的关键瓶颈。

如何打破这一“季节性诅咒”?答案恐怕不仅是“延长停留时间”,而是从根本上重塑消费逻辑,让赏花不止于“赏”,而是进入更深一层的文化体验与生活方式植入。

三都乡的创意提供了一个值得关注的样本。当地没有把“桃花”当作一次性消费的噱头,而是将其升格为一种可复用的文化符号,并以“融合”与“延伸”为关键词,推动产业边界的拓展。在品牌打造层面,三都乡相继推出“酉田先生”“秘境仙桃”等乡域品牌,从桃花到桃果,再到衍生产品线,构建起完整的视觉与味觉双重记忆链。桃花酒、桃子味气泡水、桃胶奶茶……这些不仅是商品,更是以“春日气息”为核心的生活方式表达。

与此同时,“住民宿—品花宴—购特产”的消费闭环,也在悄然改写传统乡村旅游的动线设计。精品民宿“桃野”“立夏与海”不再是单纯的睡眠空间,而成为乡村生活的体验剧场。在这里,游客不再是走马观花的看客,而是短暂“入乡”的生活参与者。从民宿里的桃花宴,到手中的特产伴手礼,这是一种沉浸式、可复现的乡村记忆拼图。据统计,民宿平均入住率为78%,较花期前提升近20%,看似理性的数据,本质上是对“让人愿意留下来”的具象回答。

小舟山乡亦不遑多让。油菜花让这个原本偏远的梯田村出圈,但真正实现“流量转存量”的,依旧是农旅融合的产业深耕。

梯田上的“创意耕种”,不仅让油菜花成为视觉IP,也赋予农耕以观赏和叙事功能。农家乐、民宿随之兴起,像邹珍建这样的“农人经营者”,正是这场转型的第一批受益者。他打造的百合名庄农家乐,年均收入超过10万元,菜品多自产,游客用餐后争相打包,甚至提前预约下次来访,一饭一蔬之间,乡土资源得以变现。

坐在“梯田守望者”咖啡馆的临窗卡座放眼望去,金黄梯田、田鱼水稻、如织游客,构成了“农业—观光—生活”三位一体的动态风景。而更深层的思维是:在这里,农产品不再只是物质意义上的“产出”,更成为游客理解这片土地的切口,是一种关于劳动、季节与味道的在地知识。

“唯有消费业态的不断创新,才能让春日花海演进为四季繁华。”这是对当下乡村旅游转型升级最质朴的回应。在丽水,文旅融合正从“看山看水看花”迈向“体验文化、理解土地、认同生活”的交互。从一次打卡到一再回访,从“初见惊艳”到“常来常新”,以花为引,一幅“淡季不淡、旺季更旺”的乡村旅游新图景,正在悄然铺展——它不仅关乎风景,更关乎未来。

(本版图片由云和县融媒体中心、松阳县三都乡提供)