赏花游

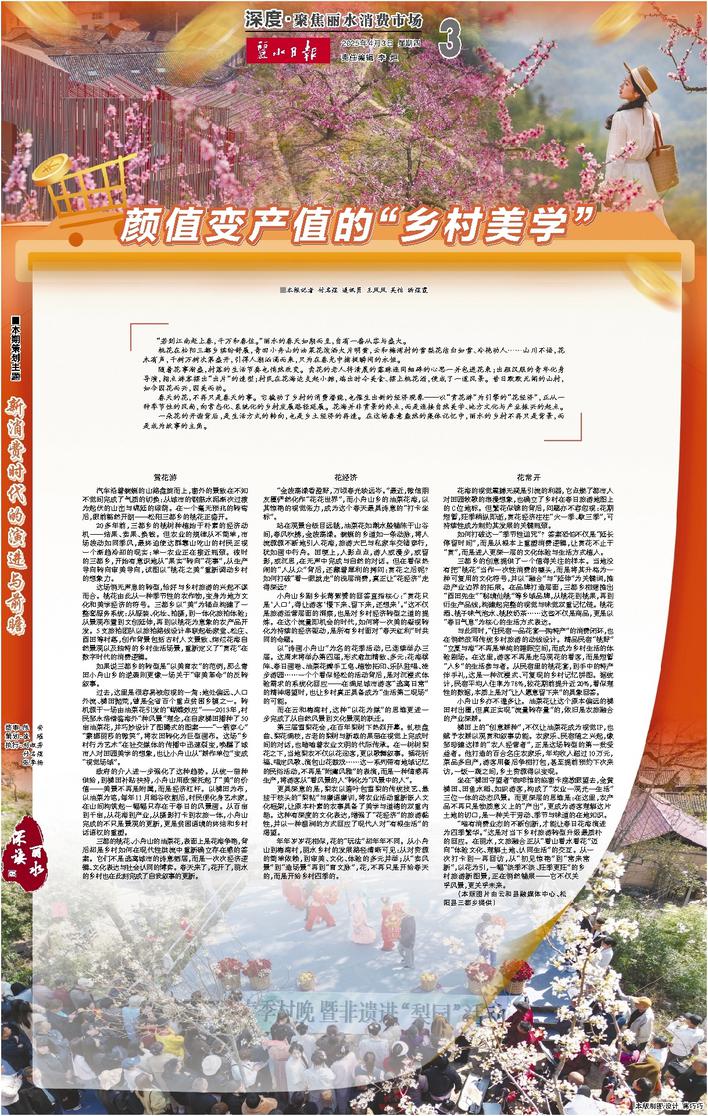

汽车沿着蜿蜒的山路盘旋而上,窗外的景致在不知不觉间完成了气质的切换:从城市的钢筋水泥渐次过渡为起伏的山峦与绵延的绿荫。在一个毫无预兆的转弯后,眼前豁然开朗——松阳三都乡的桃花正盛开。

20多年前,三都乡的桃树种植始于朴素的经济动机——结果、卖果、换钱。但农业的规律从不简单,市场波动如同季风,最终迫使这群靠山吃山的村民正视一个渐趋冷却的现实:单一农业正在接近瓶颈。彼时的三都乡,开始有意识地从“果实”转向“花事”,从生产导向转向审美导向,试图以“桃花之美”重新调动乡村的想象力。

这场悄无声息的转型,恰好与乡村旅游的兴起不谋而合。桃花由此从一种季节性的农作物,变身为地方文化和美学经济的符号。三都乡以“美”为锚点构建了一整套服务系统:从服装、化妆、拍摄,到一体化旅拍体验;从景观布置到文创延伸,再到以桃花为意象的农产品开发。5支旅拍团队以旅拍路线设计串联起杨家堂、松庄、酉田等村落,创作背景包括古村人文景致、绚烂花海自然景观以及独特的乡村生活场景,重新定义了“赏花”在数字时代的消费逻辑。

如果说三都乡的转型是“以美育农”的范例,那么青田小舟山乡的逆袭则更像一场关于“审美革命”的反转叙事。

过去,这里是很容易被忽视的一角:地处偏远、人口外流、梯田抛荒,曾是全省百个重点贫困乡镇之一。转机源于一场由油菜花引发的“蝴蝶效应”——2013年,村民邹永浩借鉴海外“种风景”理念,在自家梯田播种了50亩油菜花,并巧妙设计了图腾式的图案——“一箭穿心”“蒙娜丽莎的微笑”,将农田转化为巨型画布。这场“乡村行为艺术”在社交媒体的传播中迅速裂变,唤醒了城市人对田园美学的想象,也让小舟山从“耕作单位”变成“视觉场域”。

政府的介入进一步强化了这种趋势。从统一苗种供给,到梯田补贴扶持,小舟山用政策托起了“美”的价值——美景不再是附属,而是经济杠杆。以梯田为布,以油菜为笔,每年11月稻谷收割后,村民便化身艺术家,在山间构筑起一幅幅只存在于春日的风景画。从百亩到千亩,从花海到产业,从摄影打卡到农旅一体,小舟山完成的不只是景观的更新,更是贫困语境的终结和乡村话语权的重塑。

三都的桃花、小舟山的油菜花,表面上是花海争艳,背后却是乡村如何在现代性洪流中重新确立存在感的答案。它们不是逃离城市的诗意栖居,而是一次次经济逻辑、文化表达与社会认同的博弈。春天来了,花开了,丽水的乡村也在此刻完成了自我叙事的更新。