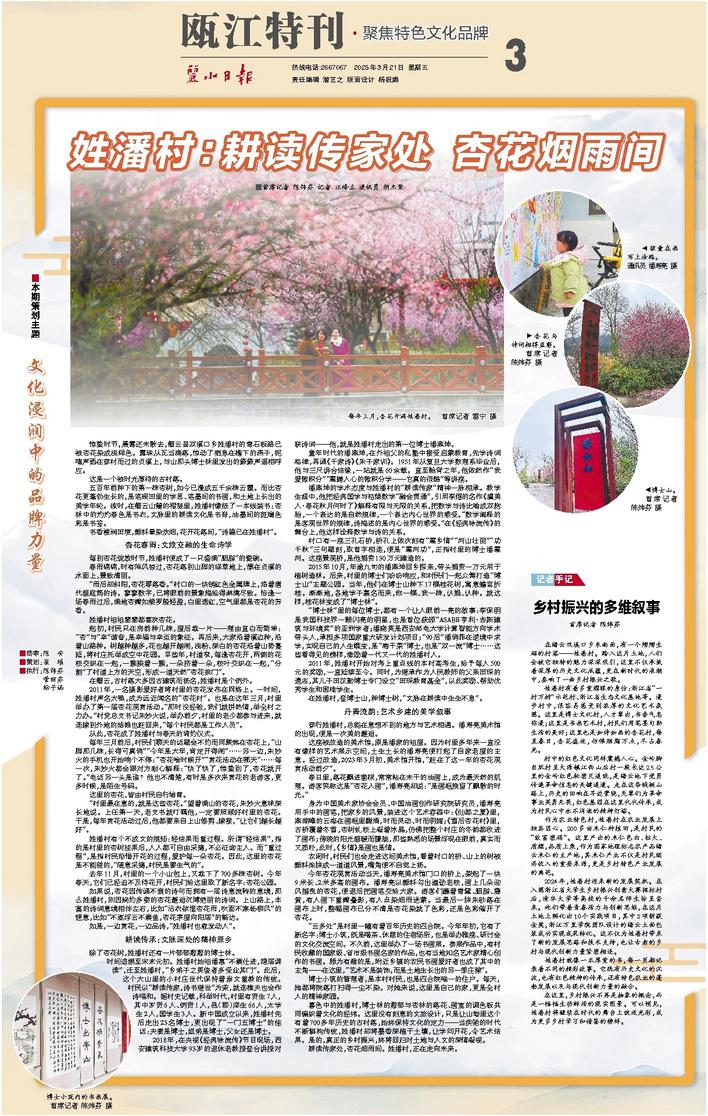

惊蛰时节,晨雾还未散去,缙云县双溪口乡姓潘村的青石板路已被杏花染成浅绯色。露珠从瓦当滴落,惊动了栖息在檐下的燕子,呢喃声洒在穿村而过的贞溪上,与山那头博士林里发出的簌簌声遥相呼应。

这是一个被时光厚待的古村落。

五百年前种下的第一株杏树,如今已漫成五千余株云霞。而比杏花更蓬勃生长的,是笔砚田里的学思、笔墨间的书画,和土地上长出的美学年轮。彼时,在缙云山麓的褶皱里,姓潘村像极了一本线装书:杏林中的灼灼春色是书衣,文脉里的耕读文化是书脊,油墨间的斑斓色彩是书签。

书香浸润田埂,颜料晕染炊烟,花开花落间,“诗篇已在姓潘村”。

杏花春雨:文旅交融的生命诗学

每到杏花绽放时节,姓潘村便成了一只盛满“胭脂”的瓷碗。

春雨绵绵,时有阵风掠过,杏花落到山脚的绿草地上,漂在贞溪的水面上,景致清丽。

“雨后却斜阳,杏花零落香。”村口的一块锈红色金属牌上,烙着唐代温庭筠的诗。寥寥数字,已将眼前的景象描绘得淋漓尽致。恰逢一场春雨过后,满地杏瓣如绫罗般轻盈,白里透红,空气里都是杏花的芳香。

姓潘村祖祖辈辈都喜欢杏花。

起初,村民只在房前种几株,屋后栽一片——理由直白而简单:“杏”与“幸”谐音,是幸福与幸运的象征。再后来,大家沿着溪边种,沿着山路种。树越种越多,花也越开越闹,浅粉、深白的杏花沿着山势蔓延,将村庄托举成空中花园。早些年,村道窄,每逢杏花开,两侧的花枝交织在一起,一簇挨着一簇,一朵挤着一朵,枝叶交织在一起,“分割”了村道上方的天空,形成一道天然“杏花拱门”。

在缙云,古村落大多因古建筑而扬名,姓潘村是个例外。

2011年,一名摄影爱好者将村里的杏花发布在网络上。一时间,姓潘村声名大噪,成为远近闻名的“杏花村”。也是在这年三月,村里举办了第一届杏花观赏活动。“那时没经验,我们就拼热情,举全村之力办。”村党总支书记朱妙火说,举办前夕,村里的老少都参与进来,就连嫁到外地的姑娘也赶回来,“每个村民都是工作人员”。

从此,杏花成了姓潘村与春天的缔约仪式。

每年三月前后,村民们聊天的话题会不约而同聚焦在杏花上,“山脚那几株,长得可真俏”“今年是大年,肯定开得闹”……另一边,朱妙火的手机也开始响个不停:“杏花啥时候开”“赏花活动在哪天”……每一次,朱妙火都会跟对方耐心解释:“快了快了,惊蛰到了,杏花就开了。”电话另一头是谁?他也不清楚,有时是多次来赏花的老游客,更多时候,是陌生号码。

这里的杏花,皆由村民自行培育。

“村里最在意的,就是这些杏花。”望着满山的杏花,朱妙火意味深长地说。上任第一天,老支书就叮嘱他,一定要照顾好村里的杏花。于是,每年赏花活动过后,他都要亲自上山修剪、嫁接,“让它们越长越好”。

姓潘村有个不成文的规矩:轻结果而重过程。所谓“轻结果”,指的是村里的杏树挂果后,人人都可自由采摘,不必征询主人。而“重过程”,是指村民珍惜开花的过程,爱护每一朵杏花。因此,这里的杏花是不能碰的,“随意采摘,村民是要生气的”。

去年11月,村里的一个小山包上,又栽下了700多株杏树。今年春天,它们已经迫不及待花开,村民们给这里取了新名字:杏花公园。

如果说,杏花因传诵不衰的诗句而拥有一层诗意流转的意境,那么姓潘村,则因婉约多姿的杏花邂逅沉博绝丽的诗词。上山路上,丰富的诗词意境相伴左右,比如“沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风”的惬意,比如“不逐浮云不羡鱼,杏花茅屋向阳居”的豁达。

如是,一边赏花,一边品诗,“姓潘村也愈发动人”。

耕读传承:文脉深处的精神原乡

除了杏花树,姓潘村还有一片郁郁葱葱的博士林。

时间追溯至宋末元初。姓潘村始祖潘惠“不羡仕进,隐居课读”,迁至姓潘村,“乡弟子之英俊者多受业其门”。此后,这个大山里的小村庄世代保持着崇文重教的传统。村民以“耕读传家,诗书继世”为荣,就连樵夫也会作诗唱和。据村史记载,科举时代,村里有贡生7人,其中岁贡6人、例贡1人,邑(郡)庠生66人,太学生2人,国学生3人。新中国成立以来,姓潘村先后走出23名博士,更出现了“一门五博士”的佳话:夫妻是博士,姐弟是博士,父女还是博士。

2018年,在央视《经典咏流传》节目现场,西安建筑科技大学93岁的退休老教授登台讲授对联诗词——他,就是姓潘村走出的第一位博士潘鼎坤。

童年时代的潘鼎坤,在外祖父的私塾中接受启蒙教育,先学诗词格律,再诵《千家诗》《朱子家训》。1951年从复旦大学数理系毕业后,他与三尺讲台结缘,一站就是60余载。直至鲐背之年,他依然作“我爱微积分”“震撼人心的微积分学——它真的很酷”等讲座。

潘鼎坤的学术态度与姓潘村的“耕读传家”精神一脉相承。教学生涯中,他把经典国学与枯燥数学“融会贯通”,引用李煜的名作《虞美人·春花秋月何时了》解释有限与无限的关系,把数学与诗比喻成双胞胎,一个表达的是自然规律,一个表达内心世界的感受。“数学阐释的是客观世界的规律,诗描述的是内心世界的感受。”在《经典咏流传》的舞台上,他这样诠释数学与诗的关系。

村口有一座三孔石桥,桥孔上依次刻有“震乡情”“河山壮丽”“功千秋”三句题刻,取首字相连,便是“震河功”,正指村里的博士潘震河。这座景观桥,是他捐资130万元建造的。

2015年10月,年逾九旬的潘鼎坤回乡探亲,带头捐资一万元用于植树造林。后来,村里的博士们纷纷响应,和村民们一起众筹打造“博士山”主题公园。当年,他们在博士山种下17棵桂花树,寓意蟾宫折桂。渐渐地,各地学子慕名而来,你一棵、我一株,认捐、认种。就这样,桂花林变成了“博士林”。

“博士林”里的每位博士,都有一个让人眼前一亮的故事:李保明是我国科技界一颗闪亮的明星,也是首位获颁“ASABE亨利·吉斯建筑与环境奖”的亚洲学者;潘晓英是西安邮电大学计算智能方向学术带头人,承担多项国家重大研发计划项目;“90后”潘俏菲在逆境中求学,实现自己的人生蝶变,是“梅干菜”博士,也是“双一流”博士……这些看得见的榜样,激励着一代又一代的姓潘村人。

2011年,姓潘村开始对考上重点线的本村高考生,给予每人500元的奖励,一直延续至今。同时,为继承作为人民教师的父亲田琛的遗志,其儿子田汉勤博士专门设立“田琛教育基金”,以此奖励、帮助优秀学生和困难学生。

在姓潘村,登博士山,种博士树,“文脉在耕读中生生不息”。

丹青流韵:艺术乡建的美学叙事

穿行姓潘村,总能在意想不到的地方与艺术相遇。潘寿亮美术馆的出现,便是一次美的邂逅。

这座被改造的美术馆,原是潘家的祖屋。因为村里多年来一直没有像样的艺术展示空间,土生土长的潘寿亮便打起了自家老屋的主意。经过改造,2023年3月初,美术馆开馆,“赶在了这一年的杏花观赏活动前夕”。

春日里,落花飘进窗棂,常常粘在未干的油画上,成为最天然的肌理。游客笑称这是“杏花入画”,潘寿亮却说:“是画框挽留了飘散的时光。”

身为中国美术家协会会员、中国油画创作研究院研究员,潘寿亮用手中的画笔,把家乡的风景,装进这个艺术容器中:《仙都之夏》里,鼎湖峰的云海在画框里翻涌,时而灵动、时而明媚;《雪后杏花村》里,古桥覆着冬雪,杏树虬枝上凝着冰晶,仿佛把整个村庄的冬韵都收进了画布;傍晚的阳光温暖而朦胧,那些熟悉的场景浮现在眼前,真实而又质朴,此时,《乡情》是画也是情。

农闲时,村民们也会走进这间美术馆,看着村口的桥、山上的树被颜料涂抹成一道道风景,嘴角便不自觉上扬。

今年杏花观赏活动当天,潘寿亮美术馆门口的桥上,架起了一块9米长、2米多高的画布。潘寿亮以颜料勾出遒劲老枝,画上几朵迎风摇曳的杏花,便退后把画笔交给大家。游客们蘸着青黛、胭脂、藤黄,有人画下重瓣叠影,有人点染烟雨迷蒙。当最后一抹朱砂落在画布上时,整幅画布已分不清是杏花染就了色彩,还是色彩催开了杏花。

“云多处”是村里一幢有着百年历史的四合院。今年年初,它有了新名字:博士小筑,既是喝茶、休憩的住宿场所,也是举办雅座、研讨会的文化交流空间。不久前,这里举办了一场书画展。参展作品中,有村民收藏的国家级、省市级书画名家的作品,也有当地知名艺术家精心创作的书画。颇为有趣的是,附近乡镇的农民书画爱好者也成了其中的主角——在这里,“艺术不是装饰,而是土地生长出的另一季庄稼”。

博士小筑的管理者,是本村村民,也是四合院唯一的住户。每天,她都将院落打扫得一尘不染。对她来说,这里是自己的家,更是全村人的精神家园。

暮色中的姓潘村,博士林的葱郁与杏林的落花、画室的调色板共同编织着文化的经纬。这里没有刻意的文旅设计,只是让山坳里这个有着700多年历史的古村落,始终保持文化的定力——当疾驰的时代不断解构传统,姓潘村却将墨香深植于土壤,让学问开花,令艺术结果。是的,真正的乡村振兴,终将回归对土地与人文的深情凝视。

耕读传家处,杏花烟雨间。姓潘村,正在走向未来。