□ 记者 吴启珍

在特殊历史时期,有这样一群人——他们远离家乡、亲人,克服南北生活习俗和文化差异,在风雨征程中,在陌生土地上,为新中国的建设默默奉献。他们,就是南下干部。解放战争后期,根据战略部署,山东老解放区抽调大批干部南下,接收、管理、建设新区政权。在丽水这片土地上,也留下了山东南下干部的奋斗足迹。

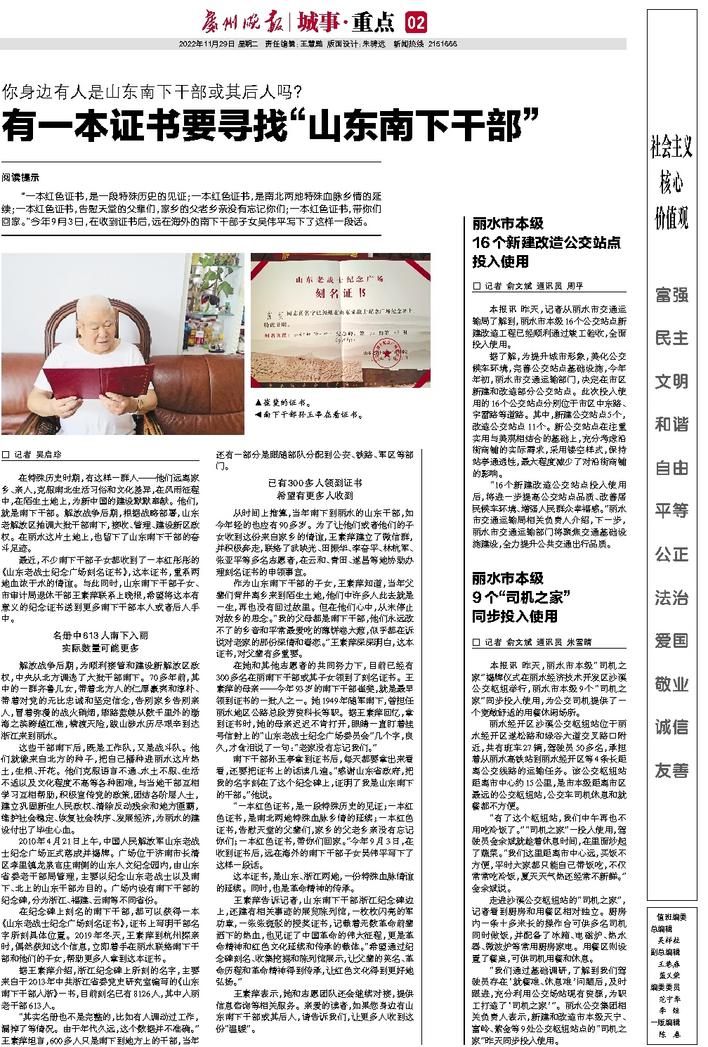

最近,不少南下干部子女都收到了一本红彤彤的《山东老战士纪念广场刻名证书》,这本证书,重系两地血浓于水的情谊。与此同时,山东南下干部子女、市审计局退休干部王素萍联系上晚报,希望将这本有意义的纪念证书送到更多南下干部本人或者后人手中。

名册中613人南下入丽

实际数量可能更多

解放战争后期,为顺利接管和建设新解放区政权,中央从北方调选了大批干部南下。70多年前,其中的一群齐鲁儿女,带着北方人的仁厚豪爽和淳朴、带着对党的无比忠诚和坚定信念,告别家乡告别亲人,冒着弥漫的战火硝烟,筚路蓝缕从数千里外的渤海之滨跨越江淮,横渡天险,跋山涉水历尽艰辛到达浙江来到丽水。

这些干部南下后,既是工作队,又是战斗队。他们就像来自北方的种子,把自己播种进丽水这片热土,生根、开花。他们克服语言不通、水土不服、生活不适以及文化程度不高等各种困难,与当地干部互相学习互相帮助,积极宣传党的政策,团结各阶层人士,建立巩固新生人民政权、清除反动残余和地方匪霸,维护社会稳定、恢复社会秩序、发展经济,为丽水的建设付出了毕生心血。

2010年4月21日上午,中国人民解放军山东老战士纪念广场正式落成并揭牌。广场位于济南市长清区孝里镇龙泉官庄南侧的山东人文纪念园内,由山东省委老干部局管理,主要以纪念山东老战士以及南下、北上的山东干部为目的。广场内设有南下干部的纪念碑,分为浙江、福建、云南等不同省份。

在纪念碑上刻名的南下干部,都可以获得一本《山东老战士纪念广场刻名证书》,证书上写明干部名字所刻具体位置。2019年冬天,王素萍到杭州探亲时,偶然获知这个信息,立即着手在丽水联络南下干部和他们的子女,帮助更多人拿到这本证书。

据王素萍介绍,浙江纪念碑上所刻的名字,主要来自于2013年中共浙江省委党史研究室编写的《山东南下干部入浙》一书,目前刻名已有8126人,其中入丽老干部613人。

“其实名册也不是完整的,比如有人调动过工作,漏掉了等情况。由于年代久远,这个数据并不准确。”王素萍坦言,600多人只是南下到地方上的干部,当年还有一部分是跟随部队分配到公安、铁路、军区等部门。

已有300多人领到证书

希望有更多人收到

从时间上推算,当年南下到丽水的山东干部,如今年轻的也应有90多岁。为了让他们或者他们的子女收到这份来自家乡的情谊,王素萍建立了微信群,并积极奔走,联络了武映光、田振华、李奋平、林杭军、张亚平等多名志愿者,在云和、青田、遂昌等地协助办理刻名证书的申领事宜。

作为山东南下干部的子女,王素萍知道,当年父辈们背井离乡来到陌生土地,他们中许多人此去就是一生,再也没有回过故里。但在他们心中,从未停止对故乡的思念。“我的父母都是南下干部,他们永远改不了的乡音和平常最爱吃的薄饼卷大葱,似乎都在诉说对老家的那份深情和眷恋。”王素萍深深明白,这本证书,对父辈有多重要。

在她和其他志愿者的共同努力下,目前已经有300多名在丽南下干部或其子女领到了刻名证书。王素萍的母亲——今年93岁的南下干部崔斐,就是最早领到证书的一批人之一。她1949年随军南下,曾担任丽水地区公路总段劳资科长等职。据王素萍回忆,拿到证书时,她的母亲迟迟不肯打开,眼睛一直盯着挂号信封上的“山东老战士纪念广场委员会”几个字,良久,才含泪说了一句:“老家没有忘记我们。”

南下干部孙玉亭拿到证书后,每天都要拿出来看看,还要把证书上的话读几遍。“感谢山东省政府,把我的名字刻在了这个纪念碑上,证明了我是山东南下的干部。”他说。

“一本红色证书,是一段特殊历史的见证;一本红色证书,是南北两地特殊血脉乡情的延续;一本红色证书,告慰天堂的父辈们,家乡的父老乡亲没有忘记你们;一本红色证书,带你们回家。”今年9月3日,在收到证书后,远在海外的南下干部子女吴伟平写下了这样一段话。

这本证书,是山东、浙江两地,一份特殊血脉情谊的延续。同时,也是革命精神的传承。

王素萍告诉记者,山东南下干部浙江纪念碑边上,还建有相关事迹的展览陈列馆,一枚枚闪亮的军功章,一张张斑驳的授奖证书,记载着无数革命前辈洒下的热血,也见证了中国革命的伟大征程,更是革命精神和红色文化延续和传承的载体。“希望通过纪念碑刻名、收集挖掘和陈列馆展示,让父辈的英名、革命历程和革命精神得到传承,让红色文化得到更好地弘扬。”

王素萍表示,她和志愿团队还会继续对接,提供信息咨询等相关服务。亲爱的读者,如果您身边有山东南下干部或其后人,请告诉我们,让更多人收到这份“温暖”。