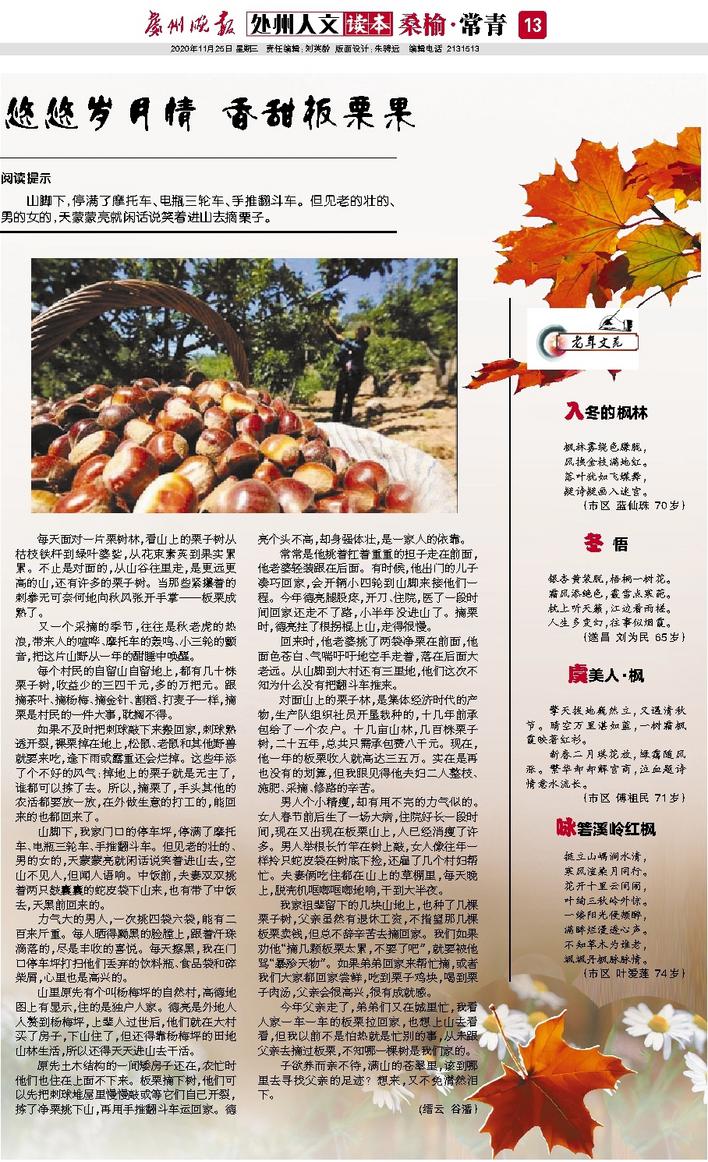

每天面对一片栗树林,看山上的栗子树从枯枝铁杆到绿叶婆娑,从花束素英到果实累累。不止是对面的,从山谷往里走,是更远更高的山,还有许多的栗子树。当那些紧攥着的刺拳无可奈何地向秋风张开手掌——板栗成熟了。

又一个采摘的季节,往往是秋老虎的热浪,带来人的喧哗、摩托车的轰鸣、小三轮的颤音,把这片山野从一年的酣睡中唤醒。

每个村民的自留山自留地上,都有几十株栗子树,收益少的三四千元,多的万把元。跟摘茶叶、摘杨梅、摘金针、割稻、打麦子一样,摘栗是村民的一件大事,耽搁不得。

如果不及时把刺球敲下来搬回家,刺球熟透开裂,裸栗掉在地上,松鼠、老鼠和其他野兽就要来吃,逢下雨或露重还会烂掉。这些年添了个不好的风气:掉地上的栗子就是无主了,谁都可以拣了去。所以,摘栗了,手头其他的农活都要放一放,在外做生意的打工的,能回来的也都回来了。

山脚下,我家门口的停车坪,停满了摩托车、电瓶三轮车、手推翻斗车。但见老的壮的、男的女的,天蒙蒙亮就闲话说笑着进山去,空山不见人,但闻人语响。中饭前,夫妻双双挑着两只鼓囊囊的蛇皮袋下山来,也有带了中饭去,天黑前回来的。

力气大的男人,一次挑四袋六袋,能有二百来斤重。每人晒得黝黑的脸膛上,跟着汗珠滴落的,尽是丰收的喜悦。每天擦黑,我在门口停车坪打扫他们丢弃的饮料瓶、食品袋和碎柴屑,心里也是高兴的。

山里原先有个叫杨梅坪的自然村,高德地图上有显示,住的是独户人家。德亮是外地人入赘到杨梅坪,上辈人过世后,他们就在大村买了房子,下山住了,但还得靠杨梅坪的田地山林生活,所以还得天天进山去干活。

原先土木结构的一间矮房子还在,农忙时他们也住在上面不下来。板栗摘下树,他们可以先把刺球堆屋里慢慢敲或等它们自己开裂,拣了净栗挑下山,再用手推翻斗车运回家。德亮个头不高,却身强体壮,是一家人的依靠。

常常是他挑着扛着重重的担子走在前面,他老婆轻装跟在后面。有时候,他出门的儿子凑巧回家,会开辆小四轮到山脚来接他们一程。今年德亮腿股疼,开刀、住院,医了一段时间回家还走不了路,小半年没进山了。摘栗时,德亮拄了根拐棍上山,走得很慢。

回来时,他老婆挑了两袋净栗在前面,他面色苍白、气喘吁吁地空手走着,落在后面大老远。从山脚到大村还有三里地,他们这次不知为什么没有把翻斗车推来。

对面山上的栗子林,是集体经济时代的产物,生产队组织社员开垦栽种的,十几年前承包给了一个农户。十几亩山林,几百株栗子树,二十五年,总共只需承包费八千元。现在,他一年的板栗收入就高达三五万。实在是再也没有的划算,但我眼见得他夫妇二人整枝、施肥、采摘、修路的辛苦。

男人个小精瘦,却有用不完的力气似的。女人春节前后生了一场大病,住院好长一段时间,现在又出现在板栗山上,人已经消瘦了许多。男人举根长竹竿在树上敲,女人像往年一样拎只蛇皮袋在树底下捡,还雇了几个村妇帮忙。夫妻俩吃住都在山上的草棚里,每天晚上,脱壳机哐啷哐啷地响,干到大半夜。

我家祖辈留下的几块山地上,也种了几棵栗子树,父亲虽然有退休工资,不指望那几棵板栗卖钱,但总不辞辛苦去摘回家。我们如果劝他“摘几颗板栗太累,不要了吧”,就要被他骂“暴殄天物”。如果弟弟回家来帮忙摘,或者我们大家都回家尝鲜,吃到栗子鸡块,喝到栗子肉汤,父亲会很高兴,很有成就感。

今年父亲走了,弟弟们又在城里忙,我看人家一车一车的板栗拉回家,也想上山去看看,但我以前不是怕热就是忙别的事,从未跟父亲去摘过板栗,不知哪一棵树是我们家的。

子欲养而亲不待,满山的苍翠里,该到哪里去寻找父亲的足迹?想来,又不免潸然泪下。

(缙云 谷潘)