本报记者 付名煜

当初,八都的香菇产业“水土不服”时,当地农户没有抱怨,也没有在低效中继续挣扎,而是选择了另一条路——重新审视脚下的土地,寻找更适宜的产业。这种转变看似被动,实则蕴含着主动求变的智慧。

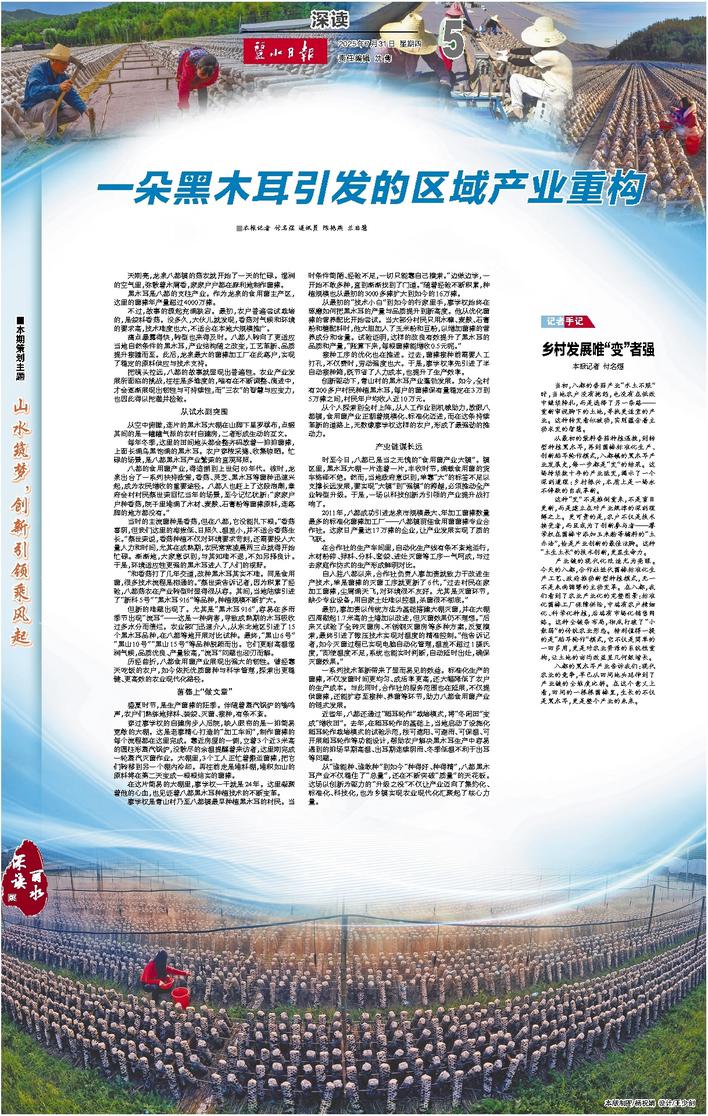

从最初的袋料香菇种植遇挫,到转型种植黑木耳,再到菌棒标准化生产、创新稻耳轮作模式,八都镇的黑木耳产业发展史,每一步都是“变”的结果。这场持续数十年的产业迭变,揭示了一个深刻道理:乡村振兴,本质上是一场永不停歇的自我革新。

这种“变”不是推倒重来,不是盲目更新,而是建立在对产业规律的深刻理解之上。更可贵的是,农户不仅是技术接受者,而且成为了创新参与者——廖学权在菌棒中添加玉米粉等辅料的“土办法”,恰是产业创新的最佳注脚。这种“土生土长”的技术创新,更显生命力。

产业链的现代化改造尤为亮眼。今天的八都,合作社迭代菌棒标准化生产工艺、政府推动新型种植模式,无一不是未雨绸缪的主动变革。在八都,我们看到了农业产业化的完整图景:标准化菌棒工厂保障供给,中端有农户精细化、科学化种植,后端有市场化销售网络。这种全链条布局,彻底打破了“小散弱”的传统农业形态。特别值得一提的是“稻耳轮作”模式,它不仅是简单的一田多用,更是对农业资源的系统性重构,让土地的亩均效益呈几何级增长。

八都的黑木耳产业告诉我们:现代农业的竞争,早已从田间地头延伸到了产业链的全维度比拼。在这个意义上看,田间的一根根菌棒里,生长的不仅是黑木耳,更是整个产业的未来。