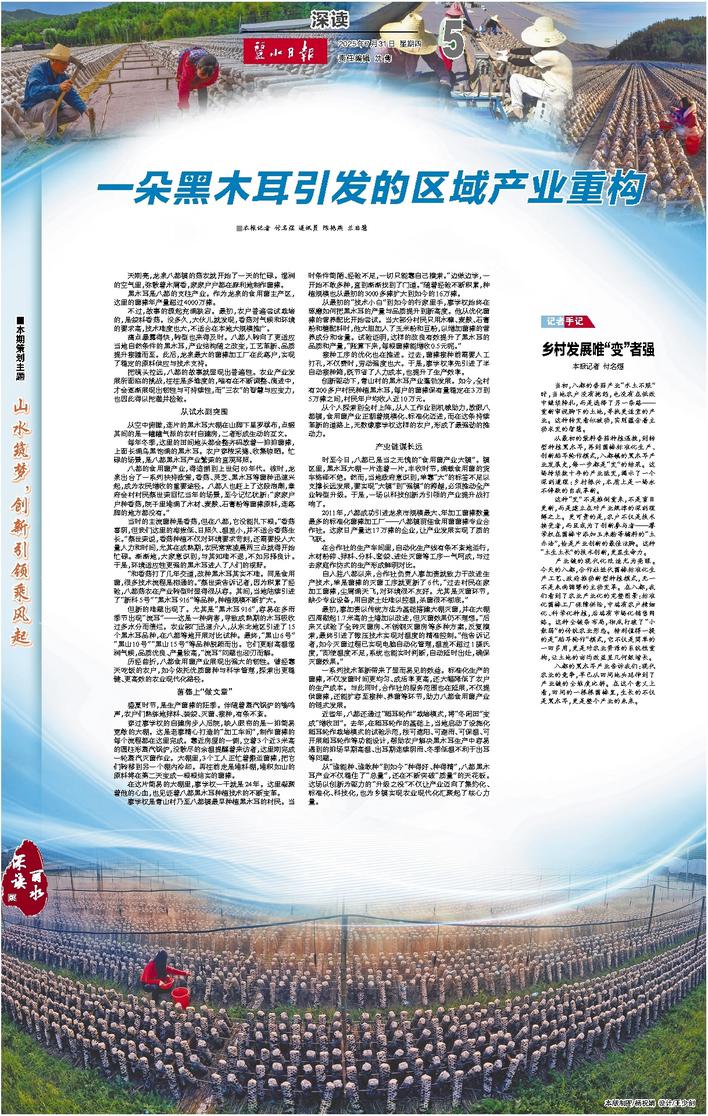

天刚亮,龙泉八都镇的菇农就开始了一天的忙碌。湿润的空气里,弥散着木屑香,家家户户都在麻利地制作菌棒。

黑木耳是八都的支柱产业。作为龙泉的食用菌主产区,这里的菌棒年产量超过4000万棒。

不过,故事的源起充满跌宕。最初,农户普遍尝试栽培的,是袋料香菇。没多久,大伙儿就发现,香菇对气候和环境的要求高,技术难度也大,不适合在本地大规模推广。

痛点暴露得快,转型也来得及时。八都人转向了更适应当地自然条件的黑木耳,产业结构随之改变,工艺革新、品质提升接踵而至。此后,龙泉最大的菌棒加工厂在此落户,实现了稳定的原料供应与技术支持。

把镜头拉远,八都的故事就显现出普遍性。农业产业发展所面临的挑战,往往是多维度的,唯有在不断调整、演进中,才会逐渐展现出韧性与可持续性,而“三农”的智慧与应变力,也因此得以挖潜并检验。

从试水到突围

从空中俯瞰,连片的黑木耳大棚在山脚下星罗棋布,点缀其间的是一幢幢气派的农村自建房,二者形成生动的互文。

每年冬季,这里的田间地头都会整齐码放着一排排菌棒,上面长满乌黑饱满的黑木耳。农户穿梭采摘、收集晾晒。忙碌的场景,是八都黑木耳产业繁荣的直观写照。

八都的食用菌产业,得追溯到上世纪80年代。彼时,龙泉出台了一系列扶持政策,香菇、灵芝、黑木耳等菌种迅速兴起,成为农民增收的重要途径。八都人也赶上了这股浪潮,章府会村村民蔡世荣回忆当年的场景,至今记忆犹新:“家家户户种香菇,院子里堆满了木材、麦麸、石膏粉等菌棒原料,连落脚的地方都没有。”

当时的主流菌种是香菇,但在八都,它没能扎下根。“香菇喜阴,但我们这里的海拔低、日照久、温差小,并不适合香菇生长。”蔡世荣说,香菇种植不仅对环境要求苛刻,还需要投入大量人力和时间,尤其在成熟期,农民常常凌晨两三点就得开始忙碌。渐渐地,大家意识到,与其知难不退,不如另择良计。于是,环境适应性更强的黑木耳进入了人们的视野。

“和香菇打了几年交道,改种黑木耳其实不难。同是食用菌,很多技术流程是相通的。”蔡世荣告诉记者,因为积累了经验,八都菇农在产业转型时显得很从容。其间,当地陆续引进了“新科5号”“黑木耳916”等品种,种植规模不断扩大。

但新的难题出现了。尤其是“黑木耳916”,容易在多雨季节出现“流耳”——这是一种病害,导致成熟期的木耳吸收过多水分而溃烂。农业部门迅速介入,从东北地区引进了15个黑木耳品种,在八都等地开展对比试种。最终,“黑山6号”“黑山10号”“黑山15号”等品种脱颖而出。它们更耐高温湿润气候,品质优良、产量较高,“流耳”问题也迎刃而解。

历经曲折,八都食用菌产业展现出强大的韧性。曾经靠天吃饭的农户,如今依托优质菌种与科学管理,探索出更稳健、更高效的农业现代化路径。

菌棒上“做文章”

盛夏时节,是生产菌棒的旺季。伴随着蒸汽锅炉的嗡鸣声,农户们熟练地拌料、装袋、灭菌、接种,有条不紊。

穿过廖学权的自建房步入后院,映入眼帘的是一排简易宽敞的大棚。这是老廖精心打造的“加工车间”,制作菌棒的每个流程都在这里完成。靠近房屋的一侧,立着3个近3米高的圆柱形蒸汽锅炉,没散尽的余温提醒着来访者,这里刚完成一轮蒸汽灭菌作业。大棚里,3个工人正忙着搬运菌棒,把它们转移到另一个棚内冷却。再往前走是堆料棚,堆积如山的原料将在第二天变成一根根结实的菌棒。

在这片简易的大棚里,廖学权一干就是24年。这里凝聚着他的心血,也见证着八都黑木耳种植技术的不断变革。

廖学权是青山村乃至八都镇最早种植黑木耳的村民。当时条件简陋、经验不足,一切只能靠自己摸索。“边做边学,一开始不敢多种,直到渐渐找到了门道。”随着经验不断积累,种植规模也从最初的3000多棒扩大到如今的16万棒。

从最初的“技术小白”到如今的行家里手,廖学权始终在琢磨如何把黑木耳的产量与品质提升到新高度。他从优化菌棒的营养配比开始尝试。当大部分村民只用木糠、麦麸、石膏粉和糖配料时,他大胆加入了玉米粉和豆粉,以增加菌棒的营养成分和含量。试验证明,这样的改良有效提升了黑木耳的品质和产量,“账算下来,每根菌棒能增收0.5元呢。”

接种工序的优化也在推进。过去,菌棒接种前需要人工打孔,不仅费时,劳动强度也大。于是,廖学权率先引进了半自动接种箱,既节省了人力成本,也提升了生产效率。

创新驱动下,青山村的黑木耳产业蓬勃发展。如今,全村有200多户村民种植黑木耳,每户的菌棒保有量稳定在3万到5万棒之间,村民年户均收入近10万元。

从个人探索到全村上阵,从人工作业到机械助力,放眼八都镇,食用菌产业正朝着规模化、标准化迈进,而在这条持续革新的道路上,无数像廖学权这样的农户,形成了最强劲的推动力。

产业链谋长远

时至今日,八都已是当之无愧的“食用菌产业大镇”。镇区里,黑木耳大棚一片连着一片,丰收时节,满载食用菌的货车络绎不绝。然而,当地政府意识到,单靠“大”的标签不足以支撑长远发展,要实现“大镇”到“强镇”的跨越,必须推动全产业转型升级。于是,一场以科技创新为引领的产业提升战打响了。

2011年,八都成功引进龙泉市规模最大、年加工菌棒数量最多的标准化菌棒加工厂——八都镇丽佳食用菌菌棒专业合作社。这家日产量达17万棒的企业,让产业发展实现了质的飞跃。

在合作社的生产车间里,自动化生产线有条不紊地运行,木材粉碎、拌料、分料、套袋、进灶灭菌等工序一气呵成,与过去家庭作坊式的生产形成鲜明对比。

自入驻八都以来,合作社负责人廖加贵就致力于改进生产技术,单是菌棒的灭菌工序就更新了6代,“过去村民在家加工菌棒,尘屑满天飞,对环境很不友好。尤其是灭菌环节,缺少专业设备,用自家土灶难以控温,杀菌很不彻底。”

最初,廖加贵以传统方法为基础搭建大棚灭菌,并在大棚四周砌起1.7米高的土墙加以改进,但灭菌效果仍不理想。“后来又试验了全砖灭菌房、不锈钢灭菌房等多种方案,反复摸索,最终引进了微压技术实现对温度的精准控制。”他告诉记者,如今灭菌过程已实现电脑自动化管理,温差不超过1摄氏度,“即使温度不足,系统也能实时判断,自动延时出灶,确保灭菌效果。”

一系列技术革新带来了显而易见的效益。标准化生产的菌棒,不仅发菌时间更均匀、成活率更高,还大幅降低了农户的生产成本。与此同时,合作社的服务范围也在延展,不仅提供菌棒,还能扩容至接种、养菌等环节,助力八都食用菌产业的链式发展。

近些年,八都还通过“稻耳轮作”栽培模式,将“冬闲田”变成“增收田”。去年,在稻耳轮作的基础上,当地启动了设施化稻耳轮作栽培模式的试验示范,按可遮阳、可避雨、可保温、可开展稻耳轮作等功能设计,帮助农户解决黑木耳生产中容易遇到的排场早期高温、出耳期连续阴雨、冬季低温不利于出耳等问题。

从“谁能种、谁敢种”到如今“种得好、种得精”,八都黑木耳产业不仅稳住了“总量”,还在不断突破“质量”的天花板。这场以创新为驱力的“升级之役”不仅让产业迈向了集约化、标准化、科技化,也为乡镇实现农业现代化汇聚起了核心力量。