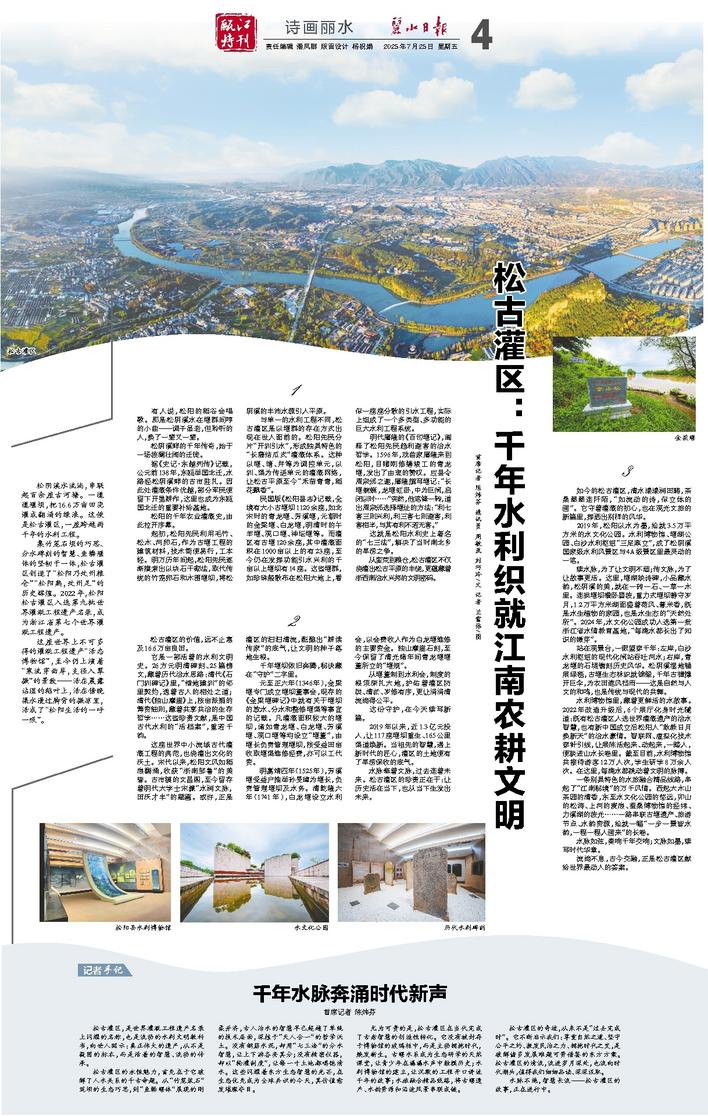

松古灌区的价值,远不止惠及16.6万亩良田。

它是一部活着的水利文明史。26方元明清碑刻、25篇榜文,藏着历代治水思路:清代《石门圳碑记》里,“借地建圳”的邻里契约,透着古人的相处之道;清代《独山摩崖》上,按亩派捐的筹资细则,藏着共享共治的生存哲学……这些珍贵文献,是中国古代水利的“活档案”,重若千钧。

这座世界中小流域古代灌溉工程的典范,也浇灌出文化的沃土。宋代以来,松阳文风如稻浪翻涌,收获“浙南邹鲁”的美誉。古市镇的文昌阁,至今留存着明代大学士宋濂“水润文脉,田沃才丰”的题匾。或许,正是灌区的汩汩清流,酝酿出“耕读传家”的底气,让文明的种子落地生根。

千年堰坝依旧奔腾,秘诀藏在“守护”二字里。

元至正六年(1346年),金梁堰专门成立堰坝董事会,现存的《金梁堰碑记》中就有关于堰坝的放水、分水和整修堰渠等事宜的记载。凡灌溉面积较大的堰坝,诸如青龙堰、白龙堰、芳溪堰、观口堰等均设立“堰董”,由堰长负责管理堰坝,按受益田亩收取堰渠维修经费,亦可以工代资。

明嘉靖四年(1525年),芳溪堰受益户推举孙旻璋为堰长,负责管理堰坝及水务。清乾隆六年(1741年),白龙堰设立水利会,以会费收入作为白龙堰维修的主要资金。独山摩崖石刻,至今保留了清光绪年间青龙堰堰董所立的“堰规”。

从堰董制到水利会,制度的根须深扎大地,护佑着灌区防洪、清淤、岁修有序,更让涓涓清流淌得公平。

这份守护,在今天续写新篇。

2019年以来,近1.3亿元投入,让117座堰坝重生、165公里渠道焕新。当祖先的智慧,遇上新时代的匠心,灌区的土地便有了旱涝保收的底气。

水脉牵着文脉,过去连着未来。松古灌区的珍贵正在于:让历史活在当下,也从当下生发出未来。