有人说,松阳的稻谷会唱歌。那是松阴溪水在堰群间哼的小曲——调子虽老,但聆听的人,换了一辈又一辈。

松阴溪畔的千年传奇,始于一场波澜壮阔的迁徙。

据《史记·东越列传》记载,公元前138年,东瓯举国北迁,水路经松阴溪畔的古市驻扎。因此处灌溉条件优越,部分军民便留下开垦耕作,这里也成为东瓯国北迁的重要补给基地。

松阳的千年农业灌溉史,由此拉开序幕。

起初,松阳先民利用毛竹、松木、河卵石,作为古堰工程的建筑材料,技术简便易行,工本轻。明万历年间起,松阳先民逐渐摸索出以块石干砌法,取代传统的竹笼卵石和木围堰坝,将松阴溪的丰沛水源引入平原。

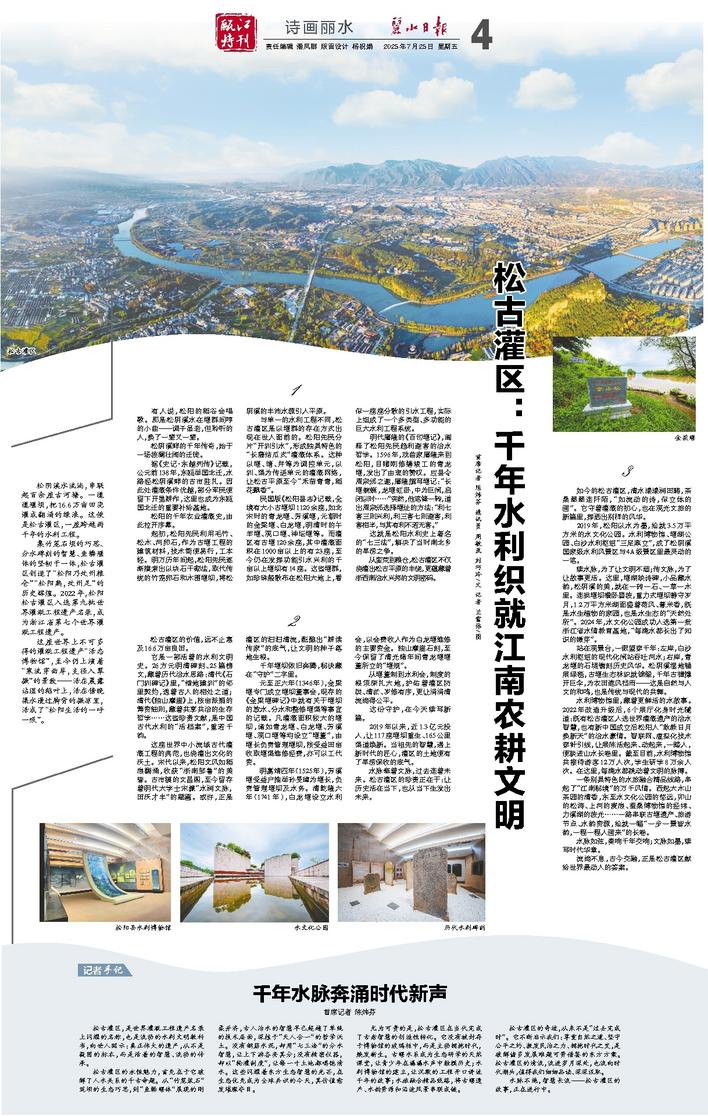

与单一的水利工程不同,松古灌区是以堰群的存在方式出现在世人面前的。松阳先民分片“开圳引水”,形成独具特色的“长藤结瓜式”灌溉体系。这种以堰、塘、井等为调控单元,以圳、渠为传送单元的灌溉网络,让松古平原至今“禾苗青青,稻花飘香”。

民国版《松阳县志》记载,全境有大小古堰坝1120余座,如北宋时的青龙堰、芳溪堰,元朝时的金梁堰、白龙堰,明清时的午羊堰、观口堰、神坛堰等。而灌区有古堰120余座,其中灌溉面积在1000亩以上的有23座,至今仍在发挥功能引水兴利的千亩以上堰坝有14座。这些堰群,如珍珠般散布在松阳大地上,看似一座座分散的引水工程,实际上组成了一个多类型、多功能的巨大水利工程系统。

明代屠隆的《百仞堰记》,阐释了松阳先民趋利避害的治水哲学。1596年,戏曲家屠隆来到松阳,目睹刚修缮竣工的青龙堰,发出了由衷的赞叹。应县令周宗邠之邀,屠隆撰写堰记:“长堰蜿蜒,龙堰虹卧,中为巨闸,启闭以时……”突然,他笔锋一转,道出周宗邠选择堰址的方法:“利七害三则兴利,利三害七则避害,利害相半,与其有利不若无害。”

这就是松阳水利史上著名的“七三法”,解决了当时南北乡的旱涝之争。

从蛮荒到粮仓,松古灌区不仅浇灌出松古平原的丰饶,更蕴藏着浙西南治水兴邦的文明密码。