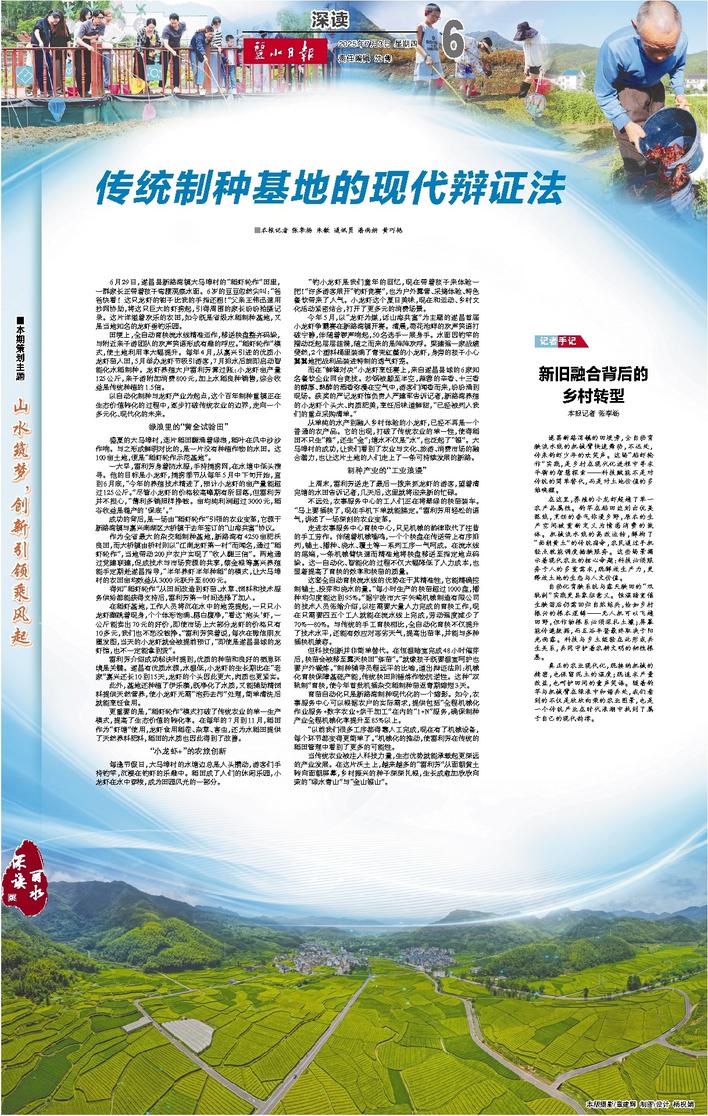

6月29日,遂昌县新路湾镇大马埠村的“稻虾轮作”田里,一群家长正带着孩子弯腰观察水面。6岁的豆豆忽然尖叫:“爸爸快看!这只龙虾的钳子比我的手指还粗!”父亲王伟迅速用抄网协助,将这只巨大的虾捞起,引得周围的家长纷纷拍摄记录。这片洋溢着欢乐的农田,如今既是省级水稻制种基地,又是当地知名的龙虾垂钓乐园。

田埂上,全自动育秧流水线精准运作,移送秧盘整齐码垛,与附近亲子游团队的欢声笑语形成有趣的呼应。“稻虾轮作”模式,使土地利用率大幅提升。每年4月,从嘉兴引进的优质小龙虾苗入田,5月举办龙虾节吸引游客,7月排水后旋即启动智能化水稻制种。龙虾养殖大户雷利芳算过账:小龙虾亩产量125公斤,亲子游附加消费800元,加上水稻良种销售,综合收益是传统种植的1.5倍。

以自动化制种与龙虾产业为起点,这个百年制种重镇正在生态价值转化的过程中,逐步打破传统农业的边界,走向一个多元化、现代化的未来。

绿浪里的“黄金试验田”

盛夏的大马埠村,连片稻田翻涌着绿浪,稻叶在风中沙沙作响。与之形成鲜明对比的,是一片没有种植作物的水田。这100亩土地,便是“稻虾轮作示范基地”。

一大早,雷利芳身着防水服,手持捕捞网,在水塘中低头搜寻。他的目标是小龙虾,捕捞季节从每年5月中下旬开始,直到6月底,“今年的养殖技术精进了,预计小龙虾的亩产量能超过125公斤。”尽管小龙虾的价格较高峰期有所回落,但雷利芳并不担心,“薄利多销照样挣钱。亩均纯利润超过3000元,稻谷收益是稳产的‘保底’。”

成功的背后,是一场由“稻虾轮作”引领的农业变革,它源于新路湾镇与嘉兴南湖区大桥镇于去年签订的“山海共富”协议。

作为全省最大的杂交稻制种基地,新路湾有4250亩肥沃良田,而大桥镇由桥村则以“江南龙虾第一村”而闻名,通过“稻虾轮作”,当地带动200户农户实现了“收入翻三倍”。两地通过党建联建,促成技术与市场资源的共享,黎金根等嘉兴养殖能手定期赴遂昌指导,“半年养虾半年种稻”的模式,让大马埠村的农田亩均效益从3000元跃升至8000元。

得知“稻虾轮作”从田间改造到虾苗、水草、饲料和技术服务供给都能获得支持后,雷利芳第一时间选择了加入。

在稻虾基地,工作人员将沉在水中的地笼提起,一只只小龙虾蹦跳着现身,个个体形饱满、腮白腹净,“看这‘炮头’虾,一公斤能卖出70元的好价,即使市场上大部分龙虾的价格只有10多元,我们也不愁没钱挣。”雷利芳笑着说,每次在微信朋友圈发图,当天的小龙虾就会被提前预订,“即使是遂昌县城的龙虾馆,也不一定能拿到货”。

雷利芳介绍成功秘诀时提到,优质的种苗和良好的栖息环境是关键。遂昌有优质水源,水温低,小龙虾的生长期比在“老家”嘉兴还长10到15天,龙虾的个头因此更大,肉质也更紧实。

此外,基地还种植了伊乐藻,既净化了水质,又能辅助精饲料提供天然营养,使小龙虾无需“泡药去污”处理,简单清洗后就能烹饪食用。

更重要的是,“稻虾轮作”模式打破了传统农业的单一生产模式,提高了生态价值的转化率。在每年的7月到11月,稻田作为“虾塘”使用,龙虾食用稻茬、杂草、害虫,还为水稻田提供了天然养料肥料,稻田的水质也因此得到了改善。

“小龙虾+”的农旅创新

每逢节假日,大马埠村的水塘边总是人头攒动,游客们手持钓竿,沉浸在钓虾的乐趣中。稻田成了人们的休闲乐园,小龙虾在水中穿梭,成为田园风光的一部分。

“钓小龙虾是我们童年的回忆,现在带着孩子来体验一把!”许多游客展开“钓虾竞赛”,也为户外露营、采摘体验、特色餐饮带来了人气。小龙虾这个夏日美味,现在和运动、乡村文化活动紧密结合,打开了更多元的消费场景。

今年5月,以“龙虾为媒,话山海共富”为主题的遂昌首届小龙虾争霸赛在新路湾镇开赛。清晨,荷花池畔的欢声笑语打破宁静,伴随着锣声响起,50名选手一展身手。水面因钓竿的摆动泛起层层涟漪,随之而来的是阵阵欢呼。梁建强一家战绩斐然,2个塑料桶里装满了青壳红螯的小龙虾,身旁的孩子小心翼翼地把战利品装进特制的透气虾笼。

而在“鲜锋对决”小龙虾烹饪赛上,来自遂昌县城的6家知名餐饮企业同台竞技。炒锅被颠至半空,蒜蓉的辛香、十三香的醇厚、熟醉的酒香弥漫在空气中,游客们闻香而来,纷纷涌到现场。获奖的严记龙虾馆负责人严建军告诉记者,新路湾养殖的小龙虾个头大、肉质肥美,烹饪后味道鲜甜,“已经被列入我们的重点采购清单。”

从单纯的水产到融入乡村体验的小龙虾,已经不再是一个普通的农产品。它的出现,打破了传统农业的单一性,使得稻田不只生“粮”,还生“金”;塘水不仅是“水”,也泛起了“银”。大马埠村的成功,让我们看到了农业与文化、旅游、消费市场的融合潜力,也让这片土地的人们走上了一条可持续发展的新路。

制种产业的“工业浪漫”

上周末,雷利芳送走了最后一拨来抓龙虾的游客,望着清完塘的水田告诉记者,几天后,这里就将迎来新的忙碌。

不远处,农事服务中心的工人们正在将翠绿的秧苗装车。“马上要插秧了,现在手机下单就能搞定。”雷利芳用轻松的语气,讲述了一场深刻的农业变革。

走进农事服务中心育秧中心,只见机械的韵律取代了往昔的手工劳作。伴随着机械嗡鸣,一个个秧盘在传送带上有序排列,铺土、播种、浇水、覆土等一系列工序一气呵成。在流水线的尾端,一条机械臂快速而精准地将秧盘移送至指定地点码垛。这一自动化、智能化的过程不仅大幅降低了人力成本,也显著提高了育秧的效率和秧苗的质量。

这套全自动育秧流水线的优势在于其精准性,它能精确控制铺土、投芽和浇水的量。“每小时生产的秧苗超过1000盘,播种均匀度能达到95%。”据宁波市大宇矢崎机械制造有限公司的技术人员张瑜介绍,以往需要大量人力完成的育秧工作,现在只需要四五个工人就能在流水线上完成,劳动强度减少了70%—80%。与传统的手工育秧相比,全自动化育秧不仅提升了技术水平,还能有效应对恶劣天气,提高出苗率,并能与多种插秧机兼容。

但科技创新并非简单替代。在恒温暗室完成48小时催芽后,秧苗会被移至露天秧田“练苗”。“就像孩子既要温室呵护也要户外锻炼。”制种辅导员程远平的比喻,道出辩证法则:机械化育秧保障基础产能,传统秧田则锤炼作物抗逆性。这种“双轨制”育秧,使今年首批机插杂交稻制种苗返青期缩短3天。

育苗自动化只是新路湾制种现代化的一个缩影。如今,农事服务中心可以根据农户的实际需求,提供包括“全程机械化作业服务+数字农业+烘干加工”在内的“1+N”服务,确保制种产业全程机械化率提升至85%以上。

“以前我们很多工序都得靠人工完成,现在有了机械设备,每个环节都变得更简单了。”机械化的推动,使雷利芳在传统的稻田管理中看到了更多的可能性。

当传统农业被注入科技力量,生态优势就能承载起更深远的产业发展。在这片沃土上,越来越多的“雷利芳”从面朝黄土转向面朝屏幕,乡村振兴的种子深深扎根,生长成愈加欣欣向荣的“绿水青山”与“金山银山”。