本报记者 徐子涵

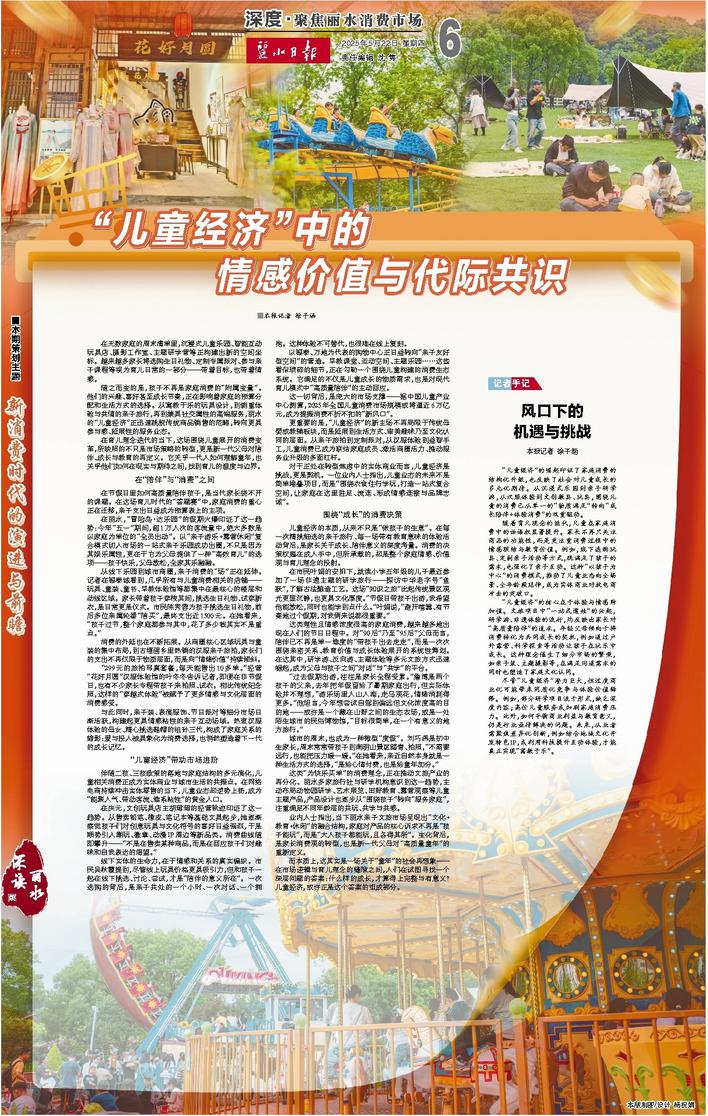

“儿童经济”的崛起印证了家庭消费的结构化升级,也反映了社会对儿童成长的多元化期待。从沉浸式乐园到亲子研学游,从汉服体验到文创教具、玩具,围绕儿童的消费已从单一的“物质满足”转向“成长陪伴+体验消费”的双重驱动。

随着育儿观念的迭代,儿童在家庭消费中的话语权显著提升。家长不再只关注商品的功能性,而是更注重消费过程中的情感联结与教育价值。例如,线下选购玩具、定制亲子活动等方式,既满足了孩子的需求,也强化了亲子互动。这种“以孩子为中心”的消费模式,推动了儿童业态向全场景、全年龄段延伸,成为实体商业对抗电商冲击的突破口。

“儿童经济”的核心在于体验与情感附加值。文旅项目中“一站式遛娃”的兴起,研学游、非遗体验的流行,均反映出家长对“高质量陪伴”的追求。年轻父母倾向于将消费转化为共同成长的契机,例如通过户外露营、科学探索等活动让孩子在玩乐中成长。这种理念催生了细分市场的繁荣,如亲子装、主题摄影等,在满足沟通需求的同时也塑造了家庭文化认同。

尽管“儿童经济”潜力巨大,但过度商业化可能带来同质化竞争与体验价值稀释。例如,部分研学项目流于形式,缺乏深度内容;高价儿童服务或加剧家庭消费压力。此外,如何平衡商业利益与教育意义,仍是行业亟待解决的问题。未来,从业者需聚焦差异化创新,例如结合地域文化开发特色IP,或利用科技提升互动体验,才能真正实现“寓教于乐”。