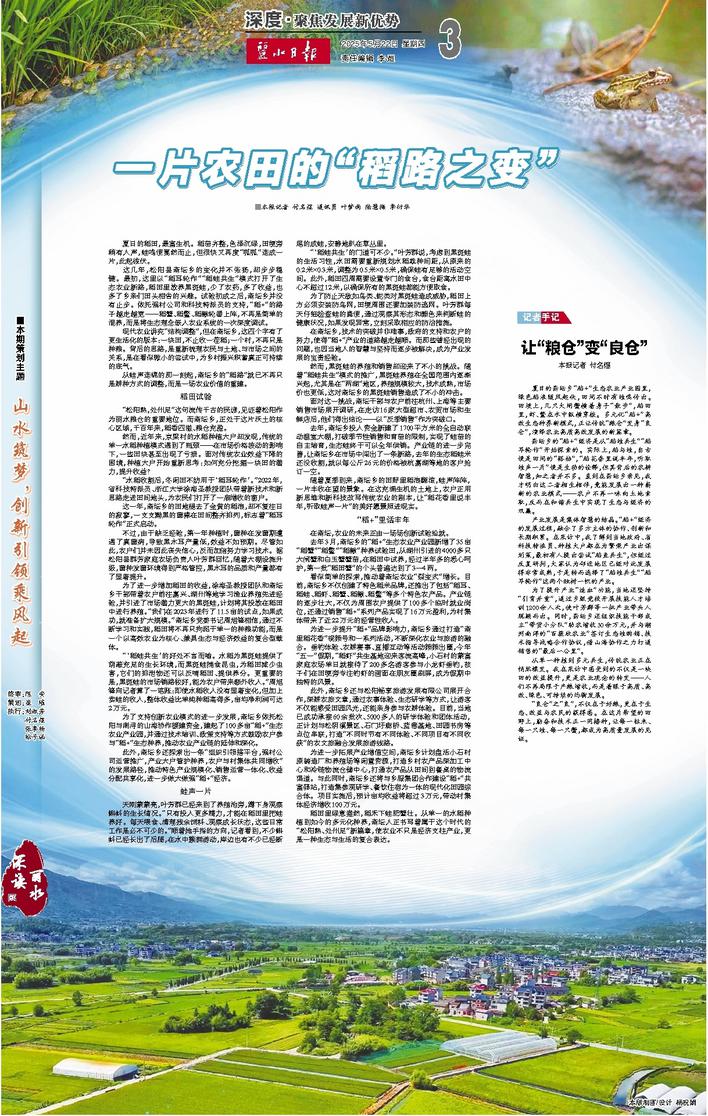

夏日的稻田,最富生机。稻苗齐整,色泽沉绿,田埂旁稍有人声,蛙鸣便戛然而止,但很快又再度“呱呱”连成一片,此起彼伏。

这几年,松阳县斋坛乡的变化并不张扬,却步步稳健。最初,这里以“稻耳轮作”“稻蛙共生”模式打开了生态农业新路,稻田里放养黑斑蛙,少了农药,多了收益,也多了乡亲们田头相告的兴趣。试验初成之后,斋坛乡并没有止步。依托强村公司和科技特派员的支持,“稻+”的路子越走越宽——稻蟹、稻鳖、稻鳅轮番上阵,不再是简单的混养,而是将生态理念嵌入农业系统的一次深度调试。

现代农业讲究“结构调整”,但在斋坛乡,这四个字有了更生活化的版本:一块田,不止收一茬稻;一个村,不再只是种粮。背后的思路,是重新梳理农民与土地、与市场之间的关系,是在看似微小的尝试中,为乡村振兴积蓄真正可持续的底气。

从蛙声连绵的那一刻起,斋坛乡的“稻路”就已不再只是耕种方式的调整,而是一场农业价值的重建。

稻田试验

“松阳熟,处州足”这句流传千古的民谚,见证着松阳作为丽水粮仓的重要地位。而斋坛乡,正处于这片沃土的核心区域,千百年来,稻香四溢、粮仓充盈。

然而,近年来,京梁村的水稻种植大户却发现,传统的单一水稻种植模式遇到了瓶颈——在市场价格波动的影响下,一些田块甚至出现了亏损。面对传统农业效益下降的困境,种植大户开始重新思考:如何充分挖掘一块田的潜力,提升收益?

“水稻收割后,冬闲田不妨用于‘稻耳轮作’。”2022年,省科技特派员、浙江大学徐海圣教授团队带着新技术和新思路走进田间地头,为农民们打开了一扇增收的窗户。

这一年,斋坛乡的田地褪去了金黄的稻浪,却不复往日的寂寥,一支支黝黑的菌棒在田间整齐排列,标志着“稻耳轮作”正式启动。

不过,由于缺乏经验,第一年种植时,菌种在发菌期遭遇了真菌病,导致黑木耳产量低,效益不如预期。尽管如此,农户们并未因此丧失信心,反而加倍努力学习技术。据松阳县群芳家庭农场负责人叶芳群回忆,随着大棚设施升级,菌种发菌环境得到严格管控,黑木耳的品质和产量都有了显著提升。

为了进一步增加稻田的收益,徐海圣教授团队和斋坛乡干部带着农户前往嘉兴、湖州等地学习渔业养殖先进经验,并引进了市场潜力更大的黑斑蛙,计划将其投放在稻田中进行养殖。“我们在2023年进行了11.5亩的试点,如果成功,就准备扩大规模。”斋坛乡党委书记周旭锋相信,通过不断学习和实践,稻田将不再只拘泥于单一的种粮功能,而是一个以高效农业为核心、兼具生态与经济效益的复合型载体。

“‘稻蛙共生’的好处不言而喻。水稻为黑斑蛙提供了荫蔽充足的生长环境,而黑斑蛙捕食昆虫,为稻田减少虫害,它们的排泄物还可以反哺稻田、提供养分。更重要的是,黑斑蛙的市场销路较好,能为农户带来额外收入。”周旭锋向记者算了一笔账:即使水稻收入没有显著变化,但加上卖蛙的收入,整体收益比单纯种稻高得多,亩均净利润可达2万元。

为了支持创新农业模式的进一步发展,斋坛乡依托松阳与南浔的山海协作援建资金,建起了100多亩“稻+”生态农业产业园,并通过技术培训、政策支持等方式鼓励农户参与“稻+”生态种养,推动农业产业链的延伸和深化。

此外,斋坛乡还探索出一条“组织引领搭平台,强村公司运营推广,产业大户管护种养,农户与村集体共同增收”的发展路径,推动特色产业规模化、销售运营一体化、收益分配共享化,进一步做大做强“稻+”经济。

蛙声一片

天刚蒙蒙亮,叶芳群已经来到了养殖池旁,蹲下身观察蝌蚪的生长情况。“只有投入更多精力,才能在稻田里把蛙养好。每天喂食、清理残余饲料、观察成长状态,这些日常工作是必不可少的。”顺着她手指的方向,记者看到,不少蝌蚪已经长出了后腿,在水中簇拥游动,岸边也有不少已经断尾的成蛙,安静地趴在草丛里。

“‘稻蛙共生’的门道可不少。”叶芳群说,考虑到黑斑蛙的生活习性,水田需要重新规划水稻栽种间距,从原来的0.2米×0.3米,调整为0.5米×0.5米,确保蛙有足够的活动空间。此外,稻田四周需要设置专门的食台,食台距离水田中心不超过12米,以确保所有的黑斑蛙都能方便取食。

为了防止天敌如鸟类、蛇类对黑斑蛙造成威胁,稻田上方必须安装防鸟网,田埂周围还要加装防逃网。叶芳群每天仔细检查蛙的粪便,通过观察其形态和颜色来判断蛙的健康状况,如果发现异常,立刻采取相应的防治措施。

在斋坛乡,技术的突破并非难事,政府的支持和农户的努力,使得“稻+”产业的道路越走越顺。而那些曾经出现的问题,也因当地人的智慧与坚持而逐步被解决,成为产业发展的宝贵经验。

然而,黑斑蛙的养殖和销售却迎来了不小的挑战。随着“稻蛙共生”模式的推广,黑斑蛙养殖在全国范围内逐渐兴起,尤其是在“两湖”地区,养殖规模较大,技术成熟,市场价也更低,这对斋坛乡的黑斑蛙销售造成了不小的冲击。

面对这一挑战,斋坛干部与农户前往杭州、上海等主要销售市场展开调研,在走访16家大型超市、农贸市场和生鲜店后,他们得出结论——以“反季销售”作为突破口。

去年,斋坛乡投入资金新建了1700平方米的全自动联动温室大棚,打破季节性销售和育苗的限制,实现了蛙苗的自主培育,生态蛙终于可以全年供销。产业链的进一步完善,让斋坛乡在市场中闯出了一条新路,去年的生态稻蛙米还没收割,就以每公斤26元的价格被杭嘉湖等地的客户抢订一空。

随着夏季到来,斋坛乡的田野里稻浪翻滚,蛙声阵阵,一片丰收在望的景象。在这充满生机的土地上,农户正用新思维和新科技改写传统农业的剧本,让“稻花香里说丰年,听取蛙声一片”的美好愿景照进现实。

“稻+”里话丰年

在斋坛,农业的未来正由一场场创新试验绘就。

去年3月,斋坛乡的“稻+”生态农业产业园新增了35亩“稻蟹”“稻鳖”“稻鳅”种养试验田,从湖州引进的4000多只大闸蟹和白玉蟹蟹苗,在稻田中试养,经过半年多的悉心呵护,第一批“稻田蟹”的个头普遍达到了3—4两。

看似简单的探索,推动着斋坛农业“裂变式”增长。目前,斋坛乡不仅创建了特色稻米品牌,还推出了包括“稻耳、稻蛙、稻虾、稻蟹、稻鳅、稻鳖”等多个特色农产品。产业链的逐步壮大,不仅为周围农户提供了100多个临时就业岗位,还通过销售“稻+”系列产品实现了16万元盈利,为村集体带来了近22万元的经营性收入。

为进一步提升“稻+”品牌影响力,斋坛乡通过打造“斋里稻花香”视频号和一系列活动,不断深化农业与旅游的融合。垂钓体验、农耕赛事、直播互动等活动频频出圈,今年“五一”假期,“稻虾”共生基地迎来客流高峰,小石村的蒙富家庭农场单日就接待了200多名游客参与小龙虾垂钓,孩子们在田埂旁专注钓虾的画面在朋友圈刷屏,成为假期中独特的风景。

此外,斋坛乡还与松阳畅享旅游发展有限公司展开合作,深耕农旅文章,通过农事体验、生态研学等方式,让游客不仅能感受田园风光,还能亲身参与农耕体验。目前,当地已成功承接60余批次、5000多人的研学体验和团体活动,正计划与松阴溪景区、石门圩廊桥、蓝莓基地、田园书房等点位串联,打造“不同时节有不同体验、不同项目有不同收获”的农文旅融合发展旅游线路。

为进一步拓展产业增值空间,斋坛乡计划盘活小石村原铸造厂和养殖场等闲置资源,打造乡村农产品深加工中心和冷链物流仓储中心,打通农产品从田间到餐桌的物流渠道。与此同时,斋坛乡还将与乡服集团合作建设“稻+”共富驿站,打造集参观研学、餐饮住宿为一体的现代化田园综合体。项目实施后,预计亩均收益将超过3万元,带动村集体经济增收100万元。

稻田里绿意盎然,稻禾下蛙肥蟹壮。从单一的水稻种植到如今的多元化种养,斋坛人正书写着属于这个时代的“松阳熟、处州足”新篇章,使农业不只是经济支柱产业,更是一种生态与生活的复合表达。