本报记者 付名煜

在古堰画乡,我被人流推着向前移动。身穿汉服的年轻人举着自拍杆从我身边经过,不远处的商贩正忙着打包刚炸好的溪鱼,油香混着游客的欢笑声在空气中发酵。此刻,我突然明白,文旅热、消费火不是简单的数字增长,而是无数游客心中的那杆秤。

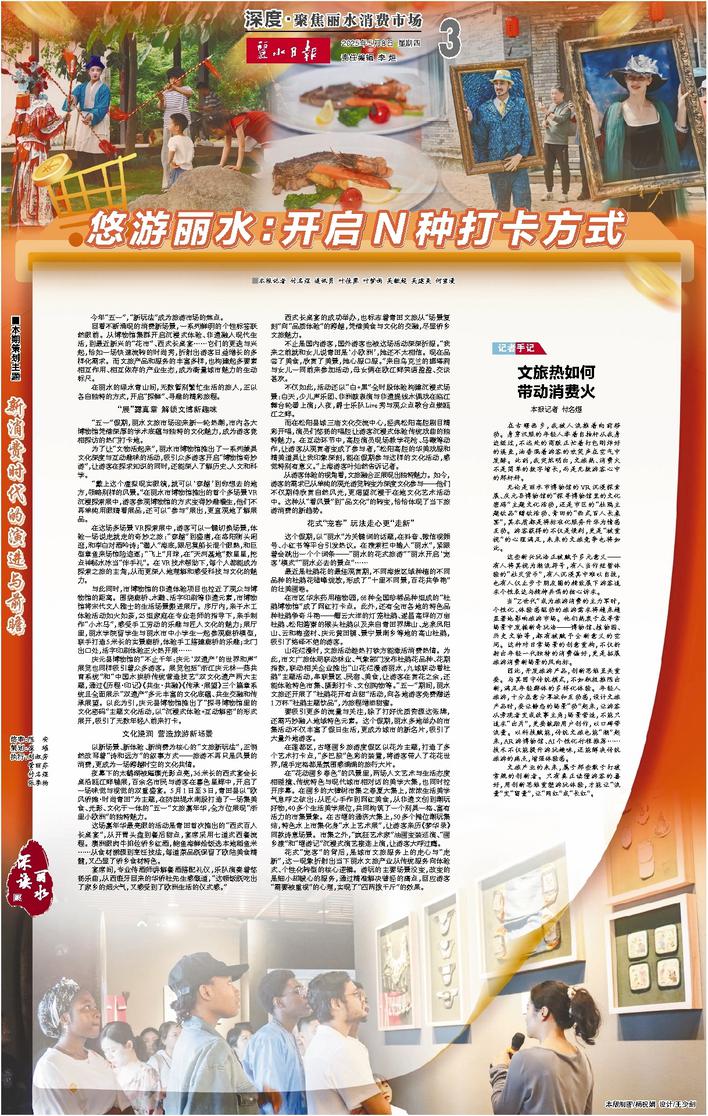

无论是丽水市博物馆的VR沉浸探索展、庆元县博物馆的“探寻博物馆里的文化密码”主题文化活动,还是市区的“杜鹃主题饮品”赠饮活动、青田的“西式百人长桌宴”,其本质都是将标准化服务升华为情感互动。游客获得的不仅是便利,更是“被重视”的心理满足,未来的文旅竞争也将如此。

这些新兴玩法正被赋予多元意义——有人将其视为潮流符号,有人当作短暂体验的“社交货币”,有人沉浸其中难以自拔,也有人仅止步于朋友圈的精致展下游客追求个性表达与精神共鸣的核心诉求。

当“Z世代”成为旅游消费的主力军时,个性化、体验感驱动的旅游需求将越来越显著地影响旅游市场。他们热衷于在寻常场景中发掘新奇玩法——博物馆、植物园、历史文物等,都有被赋予全新意义的空间。这种对日常场景的创意重构,不仅折射出年轻一代独特的消费偏好,更是拓展旅游消费新场景的风向标。

因此,开发旅游产品,创新思维至关重要。与其固守传统模式,不如积极推陈出新,满足年轻群体的多样化体验。年轻人旅游,十分在意分享欲和互动感,设计文旅产品时,要让静态的场景“动”起来,让游客从旁观者变成故事主角;场景营造,不能只追求“出片”,更要鼓励用户创作,以口碑带流量。以科技赋能,传统文旅也能“潮”起来,AR游博物馆、AI个性化行程推荐……技术不仅能提升游玩趣味,还能解决传统旅游的痛点,增强体验感。

文旅产业的未来,属于那些敢于打破常规的创新者。只有真正读懂游客的喜好,用创新思维重塑游玩体验,才能让“流量”变“留量”,让“网红”成“长红”。