底蕴

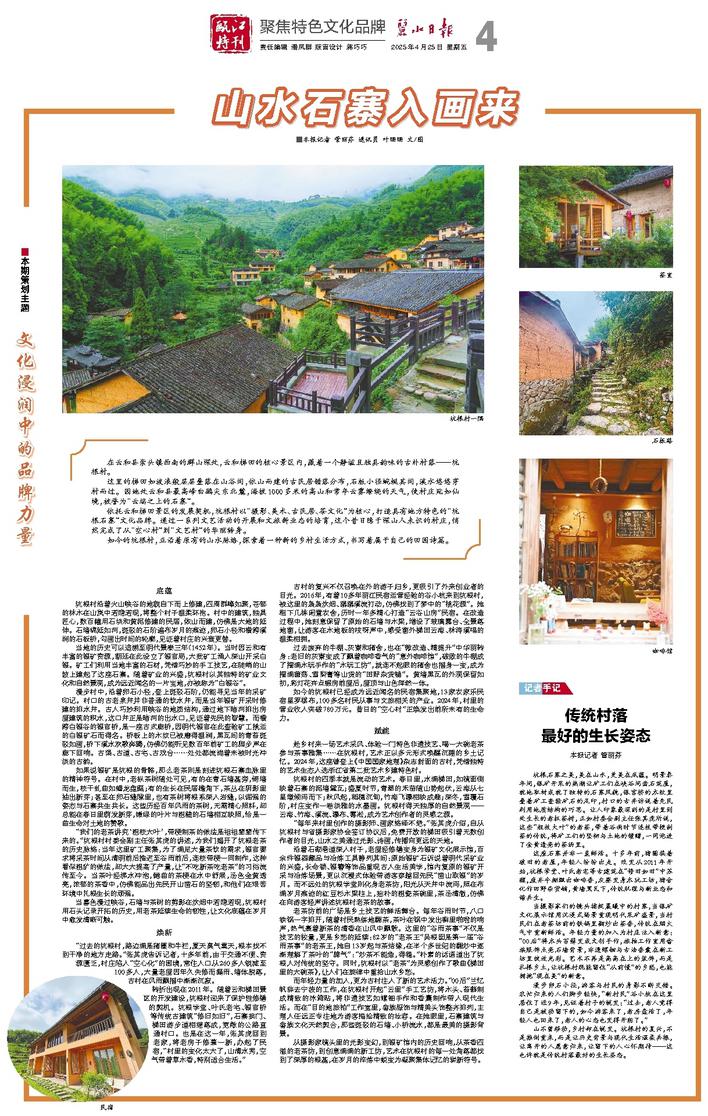

坑根村沿着火山峡谷的地貌自下而上修建,四周群峰如聚,苍郁的林木在山岚中若隐若现,将整个村子温柔环抱。村中的建筑,独具匠心,数百幢用石块和黄泥修建的民居,依山而建,仿佛是大地的延伸。石墙绵延如河,斑驳的石阶遍布岁月的痕迹,卵石小径和横跨溪涧的石板桥,勾画出时间的轮廓,见证着村庄的兴衰更替。

当地的历史可以追溯至明代景泰三年(1452年)。当时因云和有丰富的银矿资源,朝廷在此设立了银官局,大批矿工涌入深山开采白银。矿工们利用当地丰富的石材,凭借巧妙的手工技艺,在陡峭的山坡上建起了这座石寨。随着矿业的兴盛,坑根村以其独特的矿业文化和自然景观,成为远近闻名的一片宝地,亦被称为“白银谷”。

漫步村中,沿着卵石小径,登上斑驳石阶,仍能寻见当年的采矿印记。村口的古老泉井并非普通的饮水井,而是当年银矿开采时修建的排水井。古人巧妙利用峡谷的地质结构,通过地下暗河排出房屋建筑的积水,这口井正是暗河的出水口,见证着先民的智慧。而横跨白银谷的银官桥,是一座古式廊桥,因明代银官在此查验矿工挑运的白银矿石而得名。桥板上的木纹已被磨得温润,黑瓦间的青苔斑驳如画,桥下溪水欢歌奔腾,仿佛仍能听见数百年前矿工的脚步声在廊下回响。古渠、古道、古宅、古戏台……处处都流淌着未被时光冲淡的古韵。

如果说银矿是坑根的骨骼,那么老茶则是刻进坑根石寨血脉里的精神符号。在村中,老枞茶树随处可见,有的在青石墙基旁,倚墙而生,枝干虬曲如蟠龙盘踞;有的生长在民居檐角下,茶丛在阴影里抽出新芽;甚至在卵石缝隙里,也有茶树将根系深入岩缝,以倔强的姿态与石寨共生共长。这些历经百年风雨的茶树,无需精心照料,却总能在春日里萌发新芽,嫩绿的叶片与粗糙的石墙相互映照,恰是一曲生命对土地的赞歌。

“我们的老茶讲究‘粗枝大叶’,带梗制茶的做法是祖祖辈辈传下来的。”坑根村村委会副主任张其虎的讲述,为我们揭开了坑根老茶的历史脉络:当年这里矿工聚集,为了满足大量茶饮的需求,银官要求将采茶时间从清明前后推迟至谷雨前后,连枝带梗一同制作,这种看似粗犷的做法,却大大提高了产量,让“不吃新茶吃老茶”的习俗流传至今。当茶叶经沸水冲泡,蜷曲的茶梗在水中舒展,汤色金黄透亮,浓郁的茶香中,仿佛能品出先民开山凿石的坚韧,和他们在艰苦环境中扎根生长的顽强。

当暮色漫过峡谷,石墙与茶树的剪影在炊烟中若隐若现,坑根村用石头记录开拓的历史,用老茶延续生命的韧性,让文化底蕴在岁月中愈发清晰可触。

焕新

“过去的坑根村,路边满是猪圈和牛栏,夏天臭气熏天,根本找不到干净的地方走路。”张其虎告诉记者,十多年前,由于交通不便、资源匮乏,村庄陷入“空心化”的困境,常住人口从260多人锐减至100多人,大量老屋因年久失修而漏雨、墙体脱落,古村在风雨飘摇中渐渐沉寂。

转折出现在2011年。随着云和梯田景区的开发建设,坑根村迎来了保护性修缮的契机。坑根学堂、叶氏老宅、银官桥等传统古建筑“修旧如旧”,石寨拱门、梯田游步道相继落成,宽敞的公路直通村口。也是在这一年,张其虎回到老家,将老房子修葺一新,办起了民宿,“村里的变化太大了,山清水秀,空气带着草木香,特别适合生活。”

古村的复兴不仅召唤在外的游子归乡,更吸引了外来创业者的目光。2016年,有着10多年丽江民宿运营经验的谷小杭来到坑根村,被这里的袅袅炊烟、潺潺溪流打动,仿佛找到了梦中的“桃花源”。她租下几栋闲置农舍,历时一年多精心打造“云谷山房”民宿。在改造过程中,她刻意保留了原始的石墙与木梁,增设了玻璃露台、全景落地窗,让游客在木地板的吱呀声中,感受窗外梯田云海、林涛溪唱的温柔相拥。

过去废弃的牛棚、灰寮和猪舍,也在“微改造、精提升”中华丽转身:老旧的灰寮变成了飘着咖啡香气的“意外咖啡馆”,破败的牛棚成了摆满木玩手作的“木玩工坊”,就连不起眼的猪舍也摇身一变,成为摆满菌菇、雪梨膏等山货的“田野杂货铺”。黄墙黑瓦的外观保留如初,彩灯花卉点缀房前屋后,屋顶与山色浑然一体。

如今的坑根村已经成为远近闻名的民宿集聚地,13家农家乐民宿星罗棋布,100多名村民从事与文旅相关的产业。2024年,村里的营业收入突破780万元。昔日的“空心村”正焕发出前所未有的生命力。

赋能

赴乡村来一场艺术采风、体验一门特色非遗技艺、喝一大碗老茶参与茶事雅集……在坑根村,艺术正以多元形式唤醒沉睡的乡土记忆。2024年,这座曾登上《中国国家地理》杂志封面的古村,凭借独特的艺术生态入选浙江省第二批艺术乡建特色村。

坑根村的四季本就是流动的艺术。春日里,水满梯田,如镜面倒映着石寨的泥墙黛瓦;盛夏时节,青翠的禾苗随山势起伏,云海从七星墩倾泻而下;秋风起,稻穗沉甸,竹海飞瀑相映成趣;深冬,雪覆石阶,村庄变作一卷淡雅的水墨画。坑根村得天独厚的自然景观——云海、竹海、溪流、瀑布、雾凇,成为艺术创作者的灵感之源。

“每年来村里创作的摄影师、画家络绎不绝。”张其虎介绍,自从坑根村与省摄影家协会签订协议后,免费开放的梯田吸引着无数创作者的目光,山水之美通过光影、诗画,传播向更远的天地。

沿着石砌巷道深入村子,老屋经修缮变身为银矿文化展示馆,百余件银器藏品与冶炼工具静列其间:原始银矿石诉说着明代采矿业的兴盛,长命锁、银簪等饰品重现古人生活美学,馆内复原的银矿开采与冶炼场景,更以沉浸式体验带游客穿越回先民“凿山取银”的岁月。而不远处的坑根学堂则化身老茶坊,阳光从天井中流泻,照在布满岁月痕迹的红豆杉木梁柱上,拙朴的粗瓷茶碗里,茶汤清澈,仿佛在向游客轻声讲述坑根村老茶的故事。

老茶坊前的广场是乡土技艺的鲜活舞台。每年谷雨时节,八口铁锅一字排开,随着村民熟练地翻茶,茶叶在锅中发出噼里啪啦的响声,热气裹着新茶的清香在山风中飘散。这里的“谷雨茶事”不仅是技艺的较量,更是乡愁的延续:82岁的“老茶王”吴根囡是第一届“谷雨茶事”的老茶王,她自13岁起与茶结缘,在半个多世纪的翻炒中逐渐理解了茶叶的“脾气”:“炒茶不能急,得稳。”朴素的话语道出了坑根人对传统的坚守。同时,坑根村以“老茶”为灵感创作了歌曲《梯田里的大碗茶》,让人们在旋律中重拾山水乡愁。

而年轻力量的加入,更为古村注入了新的艺术活力。“00后”兰忆帆辞去宁波的工作,在坑根村开起“云里”手工艺坊,将木头、苔藓制成精致的冰箱贴,将非遗技艺如螺钿手作和香囊制作带入现代生活。而在“目的地旅拍”工作室里,畲族服饰与精美头饰整齐排列,主理人任远正专注地为游客描绘精致的妆容。在她眼里,石寨建筑与畲族文化天然契合,那些斑驳的石墙、小桥流水,都是最美的摄影背景。

从摄影家镜头里的光影变幻,到银矿馆内的历史回响,从茶香四溢的老茶坊,到创意满满的新工坊,艺术在坑根村的每一处角落都找到了深厚的根基,在岁月的淬炼中蜕变为凝聚集体记忆的崭新符号。