新场景:文化酿出蓬勃气韵

这个假期,传统景区不再满足于打“山水牌”“古迹牌”,而是通过文化IP活化等创新手段重构旅游吸引力。

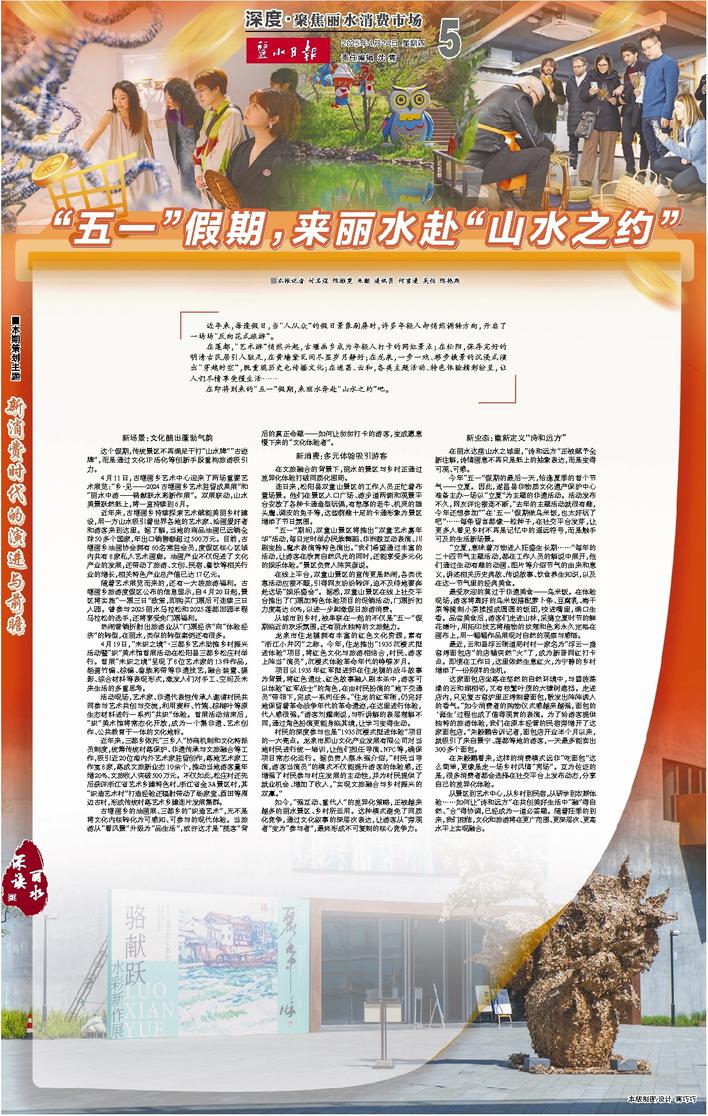

4月11日,古堰画乡艺术中心迎来了两场重要艺术展览:“乡·见——2024古堰画乡艺术驻留成果展”和“丽水中游——骆献跃水彩新作展”。双展联动,山水美景跃然纸上,将一直持续到6月。

近年来,古堰画乡持续探索艺术赋能美丽乡村建设,用一方山水吸引着世界各地的艺术家、绘画爱好者和游客来到这里。据了解,当地的商品油画已远销全球50多个国家,年出口销售额超过500万元。目前,古堰画乡油画协会拥有60名常驻会员,度假区核心区域内共有8家私人艺术画廊。油画产业不仅促进了文化产业的发展,还带动了旅游、文创、民宿、餐饮等相关行业的增长,相关特色产业总产值已达17亿元。

随着艺术展览而来的,还有一大波旅游福利。古堰画乡旅游度假区公布的信息显示,自4月20日起,景区将实施“一票三日”政策,即购买门票后可连续三日入园。曾参与2025丽水马拉松和2025莲都田园半程马拉松的选手,还将享受免门票福利。

热闹营销折射出旅游业从“门票经济”向“体验经济”的转型,在丽水,类似的转型案例还有很多。

4月19日,“未织之境”·三都乡艺术助推乡村振兴活动暨“织”美术馆首展活动在松阳县三都乡松庄村举行。首展“未织之境”呈现了8位艺术家的13件作品,涵盖竹编、棕编、畲族彩带等非遗技艺,融合装置、摄影、综合材料等表现形式,激发人们对手工、空间及未来生活的多重思考。

活动现场,艺术家、非遗代表性传承人邀请村民共同参与艺术共创与交流,利用麦秆、竹篾、棕榈叶等原生态材料进行一系列“共织”体验。首展活动结束后,“织”美术馆将常态化开放,成为一个集非遗、艺术创作、公共教育于一体的文化地标。

近年来,三都乡依托“三乡人”协商机制和文化特派员制度,统筹传统村落保护、非遗传承与文旅融合等工作,吸引近20位海内外艺术家驻留创作,落地艺术家工作室8家,落成文旅新业态10余个,推动当地游客量年增20%、文旅收入突破500万元。不仅如此,松庄村还先后获评浙江省艺术乡建特色村、浙江省金3A景区村,其“织造艺术村”打造经验还辐射带动了杨家堂、酉田等周边古村,形成传统村落艺术乡建连片发展集群。

古堰画乡的油画展、三都乡的“织造艺术”,无不是将文化内核转化为可感知、可参与的现代体验。当旅游从“看风景”升级为“品生活”,或许这才是“揽客”背后的真正命题——如何让匆匆打卡的游客,变成愿意慢下来的“文化体验者”。

新消费:多元体验吸引游客

在文旅融合的背景下,丽水的景区与乡村正通过差异化体验打破同质化困局。

连日来,松阳县双童山景区的工作人员正忙着布置场景。他们在景区入口广场、游步道两侧和观景平台安放了各种卡通造型玩偶,有憨厚的老牛、机灵的猫头鹰、调皮的兔子等,这些萌趣十足的卡通形象为景区增添了节日氛围。

“五一”期间,双童山景区将推出“双童艺术嘉年华”活动,每日定时举办民族舞蹈、非洲鼓互动表演、川剧变脸、魔术表演等特色演出。“我们希望通过丰富的活动,让游客在欣赏自然风光的同时,还能享受多元化的娱乐体验。”景区负责人陈笑彦说。

在线上平台,双童山景区的宣传更是热闹,各类优惠活动应接不暇,引得网友纷纷转评,迫不及待地要奔赴这场“娱乐盛会”。据悉,双童山景区在线上社交平台推出了门票加特色体验项目的促销活动,门票折扣力度高达60%,以进一步刺激假日旅游消费。

从城市到乡村,被串联在一起的不仅是“五一”假期临近的欢乐氛围,还有丽水独特的文旅魅力。

龙泉市住龙镇拥有丰富的红色文化资源,素有“浙江小井冈”之称。今年,住龙推出“1935沉浸式挺进体验”项目,将红色文化与旅游相结合,村民、游客上阵当“演员”,沉浸式体验革命年代的峥嵘岁月。

项目以1935年红军挺进师在住龙镇的战斗故事为背景,将红色遗址、红色故事融入剧本杀中,游客可以体验“红军战士”的角色,在由村民扮演的“地下交通员”带领下,完成一系列任务。“住龙的红军街,仍完好地保留着革命战争年代的革命遗迹,在这里进行体验,代入感很强。”游客刘耀南说,与听讲解的表层理解不同,通过角色扮演更能身临其境,让学习变得生动。

村民的深度参与也是“1935沉浸式挺进体验”项目的一大亮点。龙泉市那山文化产业发展有限公司对当地村民进行统一培训,让他们担任导演、NPC等,确保项目常态化运行。据负责人蔡永强介绍,“村民当导演,游客当演员”的模式不仅能提升游客的体验感,还增强了村民参与村庄发展的主动性,并为村民提供了就业机会、增加了收入,“实现文旅融合与乡村振兴的双赢。”

如今,“强互动、重代入”的差异化策略,正被越来越多的丽水景区、乡村所运用。这种模式避免了同质化竞争,通过文化叙事的深层次表达,让游客从“旁观者”变为“参与者”,最终形成不可复制的核心竞争力。

新业态:重新定义“诗和远方”

在丽水这座山水之城里,“诗和远方”正被赋予全新注解,诗情画意不再只是纸上的抽象表达,而是变得可观、可感。

今年“五一”假期的最后一天,恰逢夏季的首个节气——立夏。因此,遂昌县非物质文化遗产保护中心准备主办一场以“立夏”为主题的非遗活动。活动发布不久,网友评论接连不断,“去年的主题活动就很有趣,今年还想参加”“在‘五一’假期做乌米饭,也太好玩了吧”……每条留言都像一粒种子,在社交平台发芽,让更多人看见乡村不再是记忆中的遥远符号,而是触手可及的生活新场景。

“立夏,意味着万物进入旺盛生长期……”每年的二十四节气主题活动,都在工作人员的解说中展开,他们通过生动有趣的动画、图片等介绍节气的由来和意义,讲述相关历史典故、传说故事、饮食养生知识,以及在这一节气里的经典美食。

最受欢迎的莫过于非遗美食——乌米饭。在体验现场,游客将蒸好的乌米饭搭配萝卜条、豆腐乳、梅干菜等腌制小菜揉捏成圆圆的饭团,咬进嘴里,满口生香。品尝美食后,游客们走进山林,采摘立夏时节的鲜花嫩叶,用拓印技艺将植物的纹理和色彩永久定格在画布上,用一幅幅作品展现对自然的观察与感悟。

最近,云和县浮云街道局村村一家名为“浮云一盏窑烤面包店”的店铺突然“火”了,成为新晋网红打卡点。即便在工作日,这里依然生意红火,为宁静的乡村增添了一份别样的生机。

这家面包店坐落在悠然的自然环境中,与碧波荡漾的云和湖相邻,又有枝繁叶茂的大樟树遮挡。走进店内,只见复古窑炉里正烤制着面包,散发出阵阵诱人的香气。“如今消费者的购物仪式感越来越强,面包的‘诞生’过程也成了值得观赏的表演。为了给游客提供独特的旅游体验,我们在原本经营的民宿旁增开了这家面包店。”朱毅鹏告诉记者,面包店开业半个月以来,就吸引了来自景宁、莲都等地的游客,一天最多能卖出300多个面包。

在朱毅鹏看来,这样的消费模式远非“吃面包”这么简单,更像是走一场乡村风情“秀场”。互为佐证的是,很多消费者都会选择在社交平台上发布动态,分享自己的差异化体验。

从景区到艺术中心,从乡村到民宿,从研学到农耕体验……如何让“诗和远方”在共创美好生活中“融”得自然、“合”得协调,已经成为一道必答题。随着旺季的到来,我们相信,文化和旅游将在更广范围、更深层次、更高水平上实现融合。