乡土的气质

如果场馆也可以人格化,拥有属于自己的情感表征,那仙渡乡非遗传习馆的气质,明显散发着乡土味。

在占地312平方米的建筑里,粗糙的外墙在阳光下泛着温润的土黄色,门楣石匾上的“南山拱秀”字迹依旧依稀可辨。

木门内,展陈品也延续着这种“土”的味道:纸页泛黄的戏本与褪色的戏服相依而列;酿酒的陶瓮陈旧古朴,遍布窖泥;锣钹上留存着时光的痕迹,铜绿之间依稀显现庙会的盛况。

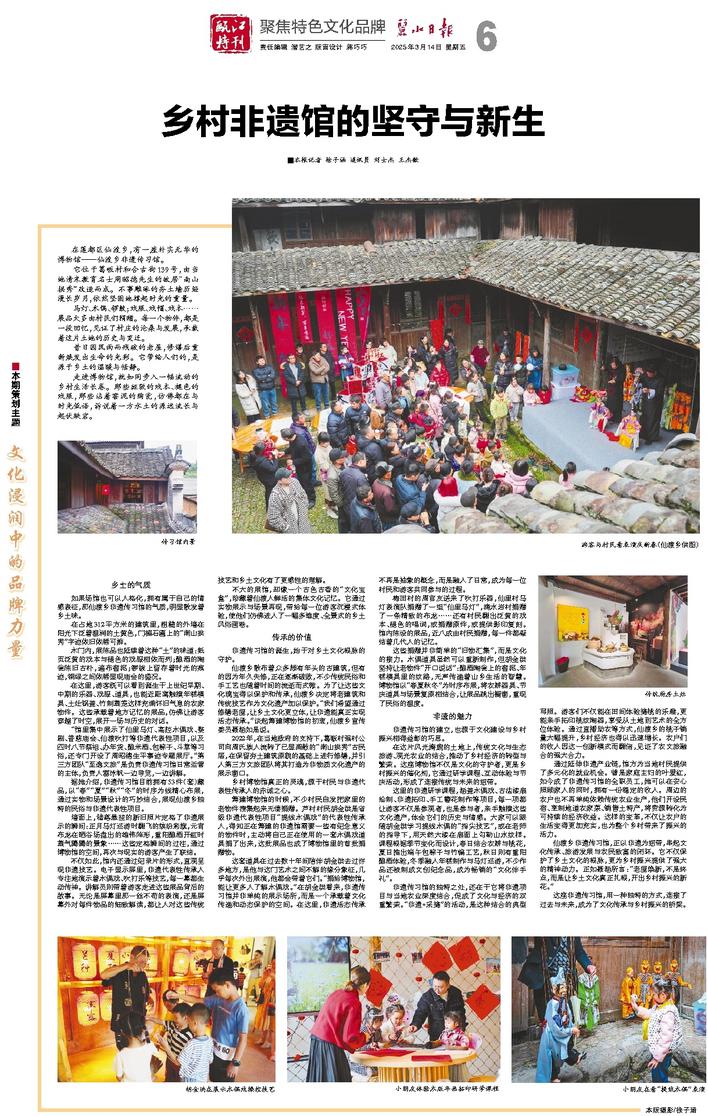

在这里,游客既可以看到诞生于上世纪早期、中期的乐器、戏服、道具,也能近距离触摸年糕模具、土灶锅盖、竹制蒸笼这样充满怀旧气息的农家物件。这些承载着地方记忆的展品,仿佛让游客穿越了时空,展开一场与历史的对话。

“馆里集中展示了仙里马灯、高腔木偶戏、婺剧、普慈庙会、仙渡吹打等非遗代表性项目,以及四时八节祭祖、办年货、酿米酒、包粽子、斗草等习俗,还专门开设了周昭德生平事迹专题展厅。”第三方团队“至逸文旅”是负责非遗传习馆日常运营的主体,负责人雷冰帆一边导览,一边讲解。

据她介绍,非遗传习馆目前拥有53件(套)藏品,以“春”“夏”“秋”“冬”的时序为线精心布展,通过实物和场景设计的巧妙结合,展现仙渡乡独特的民俗与非遗代表性项目。

墙面上,错落悬挂的新旧照片定格了非遗展示的瞬间:正月马灯巡游时翻飞的缤纷彩旗,元宵布龙在晒谷场盘出的雄伟阵形,重阳酿酒开缸时蒸气腾腾的景象……这些定格瞬间的过往,通过博物馆的空间,再次与现实的游客产生了联结。

不仅如此,馆内还通过纪录片的形式,直观呈现非遗技艺。电子显示屏里,非遗代表性传承人专注地演示着木偶戏、吹打乐等技艺,每一幕都生动传神。讲解员则带着游客走进这些展品背后的故事。无论是屏幕里那一丝不苟的表演,还是屏幕外对每件物品的细致解读,都让人对这些传统技艺和乡土文化有了更感性的理解。

不大的展馆,却像一个古色古香的“文化宝盒”,珍藏着仙渡人鲜活的集体文化记忆。它通过实物展示与场景再现,带给每一位游客沉浸式体验,使他们仿佛进入了一幅多维度、全景式的乡土风俗画卷。

传承的价值

非遗传习馆的诞生,始于对乡土文化根脉的守护。

仙渡乡散布着众多颇有年头的古建筑,但有的因为年久失修,正在逐渐破败,不少传统民俗和手工艺也随着时间的流逝而式微。为了让这些文化瑰宝得以保护和传承,仙渡乡决定将老建筑和传统技艺作为文化遗产加以保护。“我们希望通过修缮老屋,让乡土文化更立体,让非遗能真正实现活态传承。”谈起筹建博物馆的初衷,仙渡乡宣传委员聂涵如是说。

2022年,在当地政府的支持下,葛畈村强村公司向周氏族人流转了已显凋敝的“南山拱秀”古民居,在保留夯土建筑原貌的基础上进行修缮,并引入第三方文旅团队将其打造为非物质文化遗产的展示窗口。

乡村博物馆真正的灵魂,源于村民与非遗代表性传承人的赤诚之心。

筹建博物馆的时候,不少村民自发把家里的老物件搜集起来无偿捐赠。芦村村民胡金洪是省级非遗代表性项目“提线木偶戏”的代表性传承人,得知正在筹建的非遗馆需要一些有纪念意义的物件时,主动将自己正在使用的一套木偶戏道具捐了出来,这批展品也成了博物馆里的首批捐赠物。

这套道具在过去数十年间陪伴胡金洪去过许多地方,是他与这门艺术之间不解的缘分象征,几乎每次外出展演,他都会带着它们。“捐给博物馆,能让更多人了解木偶戏。”在胡金洪看来,非遗传习馆并非单纯的展示场所,而是一个承载着文化传递和动态保护的空间。在这里,非遗活态传承不再是抽象的概念,而是融入了日常,成为每一位村民和游客共同参与的过程。

梅田村的周官友送来了吹打乐器,仙里村马灯表演队捐赠了一组“仙里马灯”,滴水岩村捐赠了一条精致的布龙……还有村民翻出泛黄的戏本、褪色的唱词,或捐赠原件,或提供影印复刻。馆内陈设的展品,近八成由村民捐赠,每一件都凝结着几代人的记忆。

这些捐赠并非简单的“旧物汇集”,而是文化的接力。木偶道具虽然可以重新制作,但胡金洪坚持让老物件“开口说话”:酿酒陶瓮上的窖泥、年糕模具里的纹路,无声传递着山乡生活的智慧。博物馆以“春夏秋冬”为时序布展,将农耕器具、节庆道具与场景复原相结合,让展品跳出橱窗,重现了民俗的温度。

非遗的魅力

非遗传习馆的建立,也源于文化建设与乡村振兴相得益彰的巧思。

在这片风光旖旎的土地上,传统文化与生态旅游、观光农业的结合,推动了乡村经济的转型与繁荣。这座博物馆不仅是文化的守护者,更是乡村振兴的催化剂,它通过研学课程、互动体验与节庆活动,形成了连接传统与未来的纽带。

这里的非遗研学课程,涵盖木偶戏、古法漆扇绘制、非遗拓印、手工簪花制作等项目,每一项都让游客不仅是参观者,也是参与者,亲手触摸这些文化遗产,体会它们的历史与情感。大家可以跟随胡金洪学习提线木偶的“指尖技艺”,或在老师的指导下,用天然大漆在扇面上勾勒山水纹样。课程根据季节变化而设计,春日结合农耕与桃花,夏日推出端午包粽子与竹编工艺,秋日则有重阳酿酒体验,冬季融入年糕制作与马灯巡游,不少作品还被制成文创纪念品,成为畅销的“文化伴手礼”。

非遗传习馆的独特之处,还在于它将非遗项目与当地农业深度结合,促成了文化与经济的双重繁荣。“非遗+采摘”的活动,是这种结合的典型写照。游客们不仅能在田间体验摘桃的乐趣,更能亲手拓印桃纹陶器,享受从土地到艺术的全方位体验。通过直播助农等方式,仙渡乡的桃子销量大幅提升,乡村经济也得以迅速增长。农户们的收入因这一创新模式而翻倍,见证了农文旅融合的强大合力。

通过延伸非遗产业链,馆方为当地村民提供了多元化的就业机会。曾是家庭主妇的叶爱红,如今成了非遗传习馆的全职员工,她可以在安心照顾家人的同时,拥有一份稳定的收入。周边的农户也不再单纯依赖传统农业生产,他们开设民宿、烹制地道农家菜、销售土特产,将资源转化为可持续的经济收益。这样的变革,不仅让农户的生活变得更加充实,也为整个乡村带来了振兴的活力。

仙渡乡非遗传习馆,正以非遗为纽带,串起文化传承、旅游发展与农民致富的闭环。它不仅保护了乡土文化的根脉,更为乡村振兴提供了强大的精神动力。正如聂涵所言:“老屋焕新,不是终点,而是让乡土文化真正扎根,开出乡村振兴的新花。”

这座非遗传习馆,用一种独特的方式,连接了过去与未来,成为了文化传承与乡村振兴的桥梁。