凤垟梯田的复垦,始于2021年。当时村民的动机很单纯,“祖祖辈辈种了几千亩地,不能荒在我们手上”。

于是,当地传统的农耕智慧也被保留发扬——冬季本是农闲时节,但凤凰寨人不会闲着,他们分工明确,有人犁田,有人修埂,还有人在田坎上清除杂草。当地人告诉记者,“冬闲不闲,春忙就不会过于忙”。

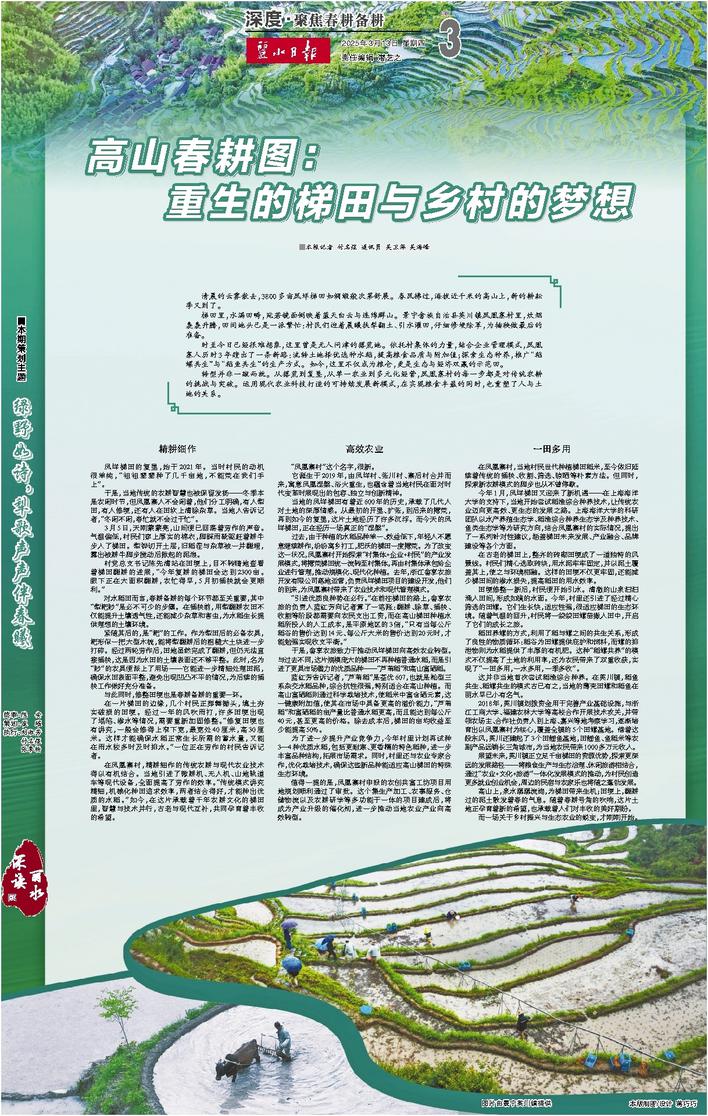

3月5日,天刚蒙蒙亮,山间便已回荡着劳作的声音。气温偏低,村民们穿上厚实的棉衣,脚踩雨靴驱赶着耕牛步入了梯田。犁铧切开土层,旧稻茬与杂草被一并翻埋,露出被耕牛脚步搅动后掀起的泥浪。

村党总支书记陈先清站在田埂上,目不转睛地查看着梯田翻耕的进展,“今年复耕的梯田会达到2300亩。眼下正在大面积翻耕,农忙得早,5月初插秧就会更顺利。”

对水稻田而言,春耕备耕的每个环节都至关重要,其中“犁耙耖”是必不可少的步骤。在插秧前,用犁翻耕农田不仅能提升土壤透气性,还能减少杂草和害虫,为水稻生长提供理想的土壤环境。

紧随其后的,是“耙”的工作。作为犁田后的必备农具,耙形似一把大型木梳,能将犁翻耕后的粗糙大土块进一步打碎。经过两轮劳作后,田地虽然完成了翻耕,但仍无法直接插秧,这是因为水田的土壤表面还不够平整。此时,名为“耖”的农具便派上了用场——它能进一步精细处理田泥,确保水田表面平整,避免出现凹凸不平的情况,为后续的插秧工作做好充分准备。

与此同时,修整田埂也是春耕备耕的重要一环。

在一片梯田的边缘,几个村民正挥舞锄头,填土夯实破损的田埂。经过一年的风吹雨打,许多田埂出现了塌陷、渗水等情况,需要重新加固修整。“修复田埂也有讲究,一般会修得上窄下宽,最宽处40厘米,高30厘米。这样才能确保水稻正常生长所需的蓄水量,又能在雨水较多时及时排水。”一位正在劳作的村民告诉记者。

在凤凰寨村,精耕细作的传统农耕与现代农业技术得以有机结合。当地引进了微耕机、无人机、山地轨道车等现代设备,全面提高了劳作的效率。“传统模式讲究精细,机械化种田追求效率,两者结合得好,才能种出优质的水稻。”如今,在这片承载着千年农耕文化的梯田里,智慧与技术并行,古老与现代互补,共同孕育着丰收的希望。

高效农业

“凤凰寨村”这个名字,很新。

它诞生于2019年,由凤垟村、张川村、寨后村合并而来,寓意凤凰涅槃、浴火重生,也蕴含着当地村民在面对时代变革时展现出的包容、独立与创新精神。

当地的凤垟梯田有着近600年的历史,承载了几代人对土地的深厚情感。从最初的开垦、扩张,到后来的撂荒,再到如今的复垦,这片土地经历了许多沉浮。而今天的凤垟梯田,正在经历一场真正的“涅槃”。

过去,由于种植的水稻品种单一、效益低下,年轻人不愿意继续耕作,纷纷离乡打工,肥沃的梯田一度撂荒。为了改变这一状况,凤凰寨村开始探索“村集体+企业+村民”的产业发展模式,将撂荒梯田统一流转至村集体,再由村集体承包给企业进行管理,推动规模化、现代化种植。去年,浙江畲享农旅开发有限公司落地运营,负责凤垟梯田项目的建设开发,他们的到来,为凤凰寨村带来了农业技术和现代管理模式。

“引进优质良种势在必行。”在前往梯田的路上,畲享农旅的负责人蓝红芳向记者算了一笔账:翻耕、除草、插秧、收割等阶段都需要向农民支出工资,而在高山梯田种植水稻所投入的人工成本,是平原地区的3倍,“只有当每公斤稻谷的售价达到14元、每公斤大米的售价达到20元时,才能勉强实现收支平衡。”

于是,畲享农旅致力于推动凤垟梯田向高效农业转型。与过去不同,这片规模庞大的梯田不再种植普通水稻,而是引进了更具市场潜力的优质品种——“芦苇稻”和高山富硒稻。

蓝红芳告诉记者,“芦苇稻”是荃优607,也就是籼型三系杂交水稻品种,综合抗性很强,特别适合在高山种植。而高山富硒稻则通过科学栽培技术,使稻米中富含硒元素,这一健康附加值,使其在市场中具备更高的溢价能力,“芦苇稻”和富硒稻的亩产量比普通水稻更高,而且能达到每公斤40元,甚至更高的价格。除去成本后,梯田的亩均收益至少能提高50%。

为了进一步提升产业竞争力,今年村里计划再试种3—4种优质水稻,包括更耐寒、更香糯的特色稻种,进一步丰富品种结构,拓展市场需求。同时,村里还与农业专家合作,优化栽培技术,确保这些新品种能适应高山梯田的特殊生态环境。

值得一提的是,凤凰寨村申报的农创共富工坊项目用地规划顺利通过了审批。这个集生产加工、农事服务、仓储物流以及农耕研学等多功能于一体的项目建成后,将成为产业升级的催化剂,进一步推动当地农业产业向高效转型。

一田多用

在凤凰寨村,当地村民世代种植梯田稻米,至今依旧延续着传统的插秧、收割、筛选、晾晒等朴素方法。但同时,探索新农耕模式的脚步也从不曾停歇。

今年1月,凤垟梯田又迎来了新机遇——在上海海洋大学的支持下,当地开始尝试稻渔综合种养技术,让传统农业迈向更高效、更生态的发展之路。上海海洋大学的科研团队以水产养殖生态学、稻渔综合种养生态学及种养技术、鱼类生态学等为研究方向,结合凤凰寨村的实际情况,提出了一系列针对性建议,涵盖梯田未来发展、产业融合、品牌建设等各个方面。

在古老的梯田上,整齐的砖砌田埂成了一道独特的风景线。村民们精心选取砖块,用水泥牢牢固定,并以泥土覆盖其上,使之与环境相融。这样的田埂不仅更牢固,还能减少梯田间的渗水损失,提高稻田的用水效率。

田埂修整一新后,村民便开始引水。清澈的山泉汩汩涌入田间,形成如镜的水面。今年,村里还引进了经过精心筛选的田螺。它们生长快,适应性强,很适应梯田的生态环境。随着气温的回升,村民将一袋袋田螺苗撒入田中,开启了它们的成长之旅。

稻田养螺的方式,利用了稻与螺之间的共生关系,形成了良性的物质循环:稻谷为田螺提供庇护和饲料,而螺的排泄物则为水稻提供了丰厚的有机肥。这种“稻螺共养”的模式不仅提高了土地的利用率,还为农民带来了双重收获,实现了“一田多用,一水多用,一季多收”。

这并非当地首次尝试稻渔综合种养。在英川镇,稻鱼共生、稻螺共生的模式古已有之,当地的薄壳田螺和稻鱼在丽水早已小有名气。

2018年,英川镇划拨资金用于完善产业基础设施,与浙江工商大学、福建农林大学等高校合作开展技术攻关,并带领农场主、合作社负责人到上海、嘉兴等地考察学习,逐渐培育出以凤凰寨村为核心,覆盖全镇的5个田螺基地。借着这股东风,英川还建起了3个田鲤鱼基地,田鲤鱼、鱼稻米等农副产品远销长三角城市,为当地农民带来1000多万元收入。

展望未来,英川镇正立足千亩梯田的资源优势,探索更深远的发展路径——将粮食生产与生态治理、休闲旅游相结合,通过“农业+文化+旅游”一体化发展模式的推动,为村民创造更多就业创业机会,周边的民宿与农家乐也将随之蓬勃发展。

高山上,泉水潺潺流淌,为梯田带来生机;田埂上,翻耕过的泥土散发着春的气息。随着春耕号角的吹响,这片土地正孕育着新的希望,也承载着人们对丰收的美好期盼。

而一场关于乡村振兴与生态农业的蜕变,才刚刚开始。