龙泉汪如渊,一个在丽水地方府志、龙泉县志中屡屡提及的近代知名文化人物、书画名家。“汪如渊,字香禅,一作香泉。龙泉城镇人,清同治六年(1867年)生,少曾出继永嘉杨氏,名杨润川。工书画,擅长花卉,宗法五代南唐画家徐熙一派,又有所创新,设色仿瓯香、新罗两家,艳丽超逸,形态多姿。”

而令人意外的是,在汪如渊的籍贯地龙泉以及丽水范围内,我们数十年间寻访,始终见不到一件其书画作品。我市书画界的文化工作者,对汪如渊也是一无所知,更谈不上有研究性的发现。如果一位画家,只有方志中表述性的一段文字,看不到一件画作,作为画家的历史存在,会越来越失去意义和认同。

根据汪如渊的人生历程,我通过外出研学、学术交流的机会,时常留意其信息资料,终于找到了他的一些书画作品和相关文献资料,对其艺术人生和书画艺术造诣有了一定的认识。

一

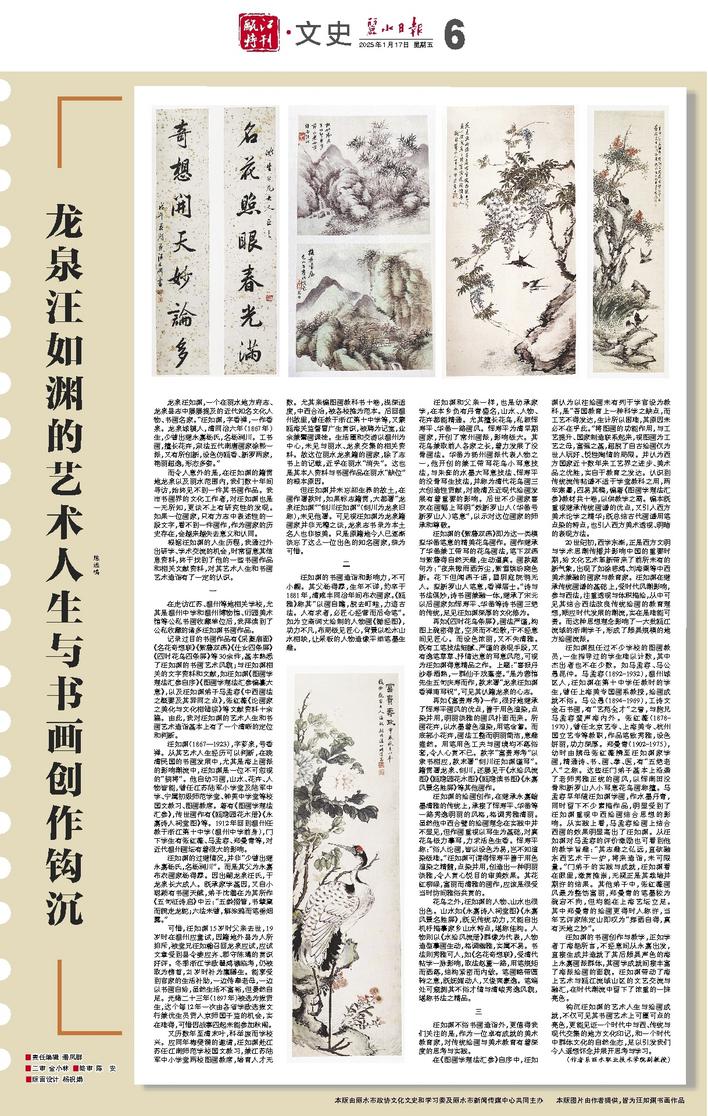

在走访江苏、温州等地相关学校,尤其是温州中学和温州博物馆、衍园美术馆等公私书画收藏单位后,我拜读到了公私收藏的诸多汪如渊书画作品。

记录过目的书画作品有《采菱扇面》《名花奇想联》《紫藤双燕》《仕女四条屏》《四时花鸟四条屏》等30余件,基本熟悉了汪如渊的书画艺术风貌;与汪如渊相关的文字资料和文献,如汪如渊《图画学理法汇参自序》《图画学理法汇参编纂大意》,以及汪如渊弟子马孟容《中西画法之概要及其异同之点》,张红薇《论画家之美化与文化相错综》等文献资料十余篇。由此,我对汪如渊的艺术人生和书画艺术造诣基本上有了一个清晰的定位和判断。

汪如渊(1867—1923),字芗泉,号香禅。从其艺术人生经历可以判断,在晚清民国的书画发展中,尤其是海上画派的影响潮流中,汪如渊是一位不可忽视的“骁将”。他自幼习画,山水、花卉、人物皆能,曾任江苏陆军小学堂及陆军中学、宁属初级师范学堂、钟英中学堂等校国文教习、图画教席。著有《图画学理法汇参》,传世画作有《瓯隐园花木册》《永嘉诗人祠堂图》等。1912年回到温州任教于浙江第十中学(温州中学前身),门下学生有张红薇、马孟容、郑曼青等,对近代温州画坛有着很大的影响。

汪如渊的过继情况,并非“少曾出继永嘉杨氏,名杨润川”。而是其父为永嘉布衣画家杨得霖。因出嗣龙泉汪氏,于龙泉长大成人。既承家学基因,又自小聪颖有书画天赋,弟子沈潜在为其所作《五旬征诗启》中云:“五龄搦管,书擘窠而腕走龙蛇;六法未曾,解涂鸦而笔垂烟露。”

可惜,汪如渊15岁时父亲去世,19岁时在温州应童试,因籍地外县为人所排斥,被堂兄汪如瀚召回龙泉应试,应试文章受到县令姜应齐、郡守陈璚的赏识好评。冬季浙江学政瞿鸿禨临考,仍被取为榜首,21岁时补为廪膳生。能享受到官家的生活补助,一边侍奉老母,一边以书画自给,虽然生活不富裕,但晏然自足。光绪二十三年(1897年)被选为拔贡生,这个每12年一次由各省学政选拔文行兼优生员贡入京师国子监的机会,实在难得,可惜因战事四起未能参加秋闱。

又历数年至清末叶,科举废而学校兴。应同年梅斐漪的邀请,汪如渊赴江苏任江南师范学校国文教习,兼江苏陆军中小学堂两校图画教席,培育人才无数。尤其亲编图画教科书十卷,浅深适度,中西合冶,被各校推为范本。后回温州故里,曾任教于浙江第十中学等,又蒙瓯海关监督冒广生赏识,被聘为记室,业余兼鬻画课徒。生活圈和交游以温州为中心,未见与丽水、龙泉交集的相关资料。故这位丽水龙泉籍的画家,除了志书上的记载,近乎在丽水“消失”。这也是其本人资料与书画作品在丽水“缺位”的根本原因。

但汪如渊并未忘却生养的故土,在画作署款时,如果标志籍贯,大都署“龙泉汪如渊”“剑川汪如渊”(剑川为龙泉旧称),未见他署。可见视汪如渊为龙泉籍画家并非无稽之谈,龙泉志书录为本土名人也非掠美。只是原籍地今人已逐渐淡忘了这么一位出色的知名画家,殊为可惜。

二

汪如渊的书画造诣和影响力,不可小觑。其父杨得霖,生年不详,约卒于1881年,清咸丰同治年间布衣画家。《瓯雅》称其“以画自瞻,脱去町畦,力追古法。人有求者,必匠心经营而后命笔”。如为立斋词丈绘制的人物画《锄经图》,功力不凡,布局极见匠心,背景以松木山水相映,让呆板的人物造像平添笔墨生趣。

汪如渊和父亲一样,也是幼承家学,在本乡负有丹青盛名,山水、人物、花卉都能精通。尤其擅长花鸟,私淑恽寿平、华嵒一路画风。恽寿平为清早期画家,开创了常州画派,影响极大。其花鸟兼取前人各家之长,着力发展了没骨画法。华嵒为扬州画派代表人物之一,他开创的兼工带写花鸟小写意技法,与朱耷的水墨大写意技法、恽寿平的没骨写生技法,并称为清代花鸟画三大创造性贡献,对晚清及近现代绘画发展有着重要的影响。后世不少画家喜欢在画幅上写明“效新罗山人(华嵒号新罗山人)笔意”,以示对这位画家的师承和尊敬。

汪如渊的《紫藤双燕》即为这一类模拟华嵒笔意的精美花鸟画作。画作继承了华嵒兼工带写的花鸟画法,笔下双燕与紫藤得自然天趣,生动逼真。画款题句为:“夜来微雨洒芳尘,紫雪缤纷晓色新。花下但闻燕子语,碧阴庭院悄无人。拟新罗山人笔意,香禅居士。”诗与书法俱妙,诗书画兼融一体,继承了宋元以后画家如恽寿平、华嵒等诗书画三绝的传统,足见汪如渊深厚的文化修为。

再如《四时花鸟条屏》,画法严谨,构图上疏密得宜,空灵而不松散,于不经意间见匠心。而设色浓丽,又不失清雅。既有工笔技法细腻、严谨的表现手段,又有逸笔草草、抒情达意的写意风范,可视为汪如渊得意精品之作。上题:“喜报丹沙春酒熟,一群仙子戏蓬壶。”是为蓉馆先生五旬庆寿而作,款末署“龙泉汪如渊香禅甫写祝”,可见其认籍龙泉的心志。

再如《富贵寿考》一作,很好地继承了恽寿平画风的优点,善于用色渲染,点染并用,明丽淡雅的画风扑面而来。所画花卉,以水墨着色渲染,用笔含蓄。而底部小花卉,画法工整而明丽简洁,意趣盎然。用笔用色工夫与画境均不落俗套,令人心赏不已。款字“富贵寿考”以隶书相应,款末署“剑川汪如渊谨写”。籍贯署龙泉、剑川,还屡见于《水绘风流图》《瓯隐园花木图》《瓯隐读书图》《永嘉风景名胜屏》等其他画作。

汪如渊的绘画创作,在继承永嘉翰墨清雅的传统上,承接了恽寿平、华嵒等一路秀逸明丽的风格,格调秀雅清丽。虽然他中西合璧的绘画理念在实践中并不显见,但作画重视以写生为基础,对真花鸟极力摹写,力求活色生香。恽寿平称:“俗人论画,皆以设色为易,岂不知渲染极难。”汪如渊可谓得恽寿平善于用色渲染之精髓,点染并用,创造出一种明丽淡雅,令人赏心悦目的审美效果。其花红柳绿,富丽而清雅的画作,应该是很受当时坊间雅俗共赏的。

花鸟之外,汪如渊的人物、山水也很出色。山水如《永嘉诗人祠堂图》《永嘉风景名胜屏》,既见传统功力,又能自出机杼描摹家乡山水特点,堪称佳构。人物则以《水绘风流册》群像为代表,人物造型摹画生动,格调幽雅,实属不易。书法则秀雅可人,如《名花奇想联》,受清代帖学一脉影响,取法赵董一路,用笔规矩而洒落,结构紧密而内敛。笔画略带圆转之意,既妩媚动人,又俊爽豪逸。笔端处可窥测其不俗才情与清峻秀逸风貌,堪称书法之精品。

三

汪如渊不俗书画造诣外,更值得我们关注的是,作为一位卓有成就的美术教育家,对传统绘画与美术教育有着深度的思考与实践。

在《图画学理法汇参》自序中,汪如渊认为以往绘画未有列于学官设为教科,是“吾国教育上一种科学之缺点,而工艺不得发达,生计所以困难,其原因未必不在乎此。”将图画的功能作用,与工艺提升、国家制造联系起来,视图画为工艺之母,富强之基,超脱了自古绘画仅为世人玩好、悦性陶情的局限。并认为西方国家近十数年来工艺界之进步、美术品之优胜,实自于教育之发达。认识到传统流传帖谱不适于学堂教科之用,两年寒暑,四易其稿,编著《图画学理法汇参》教材共十卷,以供教学之需。编本既重视继承传统画谱的优点,又引入西方美术论学之精华;既总结古代画谱用笔点染的特点,也引入西方美术透视、明暗的表现方法。

20世纪初,西学东渐,正是西方文明与学术思潮传播并影响中国的重要时期,给文化艺术革新带来了前所未有的新气象,出现了如徐悲鸿、刘海粟等中西美术兼融的画家与教育家。汪如渊在继承传统画谱的基础上,受时代风潮影响,参与西法,注重透视与体积描绘,从中可见其结合西法改良传统绘画的教育理想,顺应时代发展的潮流,实在是难能可贵。而这种思想理念影响了一大批瓯江流域的浙南学子,形成了颇具规模的地方绘画流派。

汪如渊担任过不少学校的图画教员,一生指导过的学生难以计数,其中杰出者也不在少数。如马孟容、马公愚昆仲。马孟容(1892-1932),温州城区人,汪如渊在第十中学任教时的学生,曾任上海美专国画系教授,绘画成就不俗。马公愚(1894-1969),工诗文金石书画,有“艺苑全才”之誉,与胞兄马孟容蜚声海内外。张红薇(1878-1970),曾任北京艺专、上海美专、杭州国立艺专等教职,作品笔致秀雅,设色妍丽,功力深厚。郑曼青(1902-1975),幼时由姨母张红薇携至汪如渊家学画,精通诗、书、画、拳、医,有“五绝老人”之称。这些汪门弟子基本上沿袭了老师秀雅正统的画风,以恽南田没骨和新罗山人小写意花鸟画称擅。马孟容早年随汪如渊学画,作水墨丹青,同时留下不少素描作品,明显受到了汪如渊重视中西绘画结合思想的影响。从实践上看,马孟容绘画上结合西画的效果明显高出了汪如渊。从汪如渊对马孟容的评价激励也可看到他的教学旨趣:“其志趣之弘远,直欲融东西艺术于一炉,将来造诣,未可限量。”门弟子的实践与成就,汪如渊看在眼里,激赏推崇,无疑正是其栽培并期许的结果。其他弟子中,张红薇画风最为整饬富丽,郑曼青的笔墨较为疏宕不拘,但均能在上海艺坛立足。其中郑曼青的绘画更得时人称许,当年艺评家陈定山即叹为“挥洒自得,真有天地之妙”。

汪如渊的书画创作与教学,正如学者丁海涵所言,不经意间从永嘉出发,直接生成并造就了其后颇具声色的海上永嘉画派群体,其画学成就间接丰富了海派绘画的面貌。汪如渊带动了海上艺术与瓯江流域山区的文艺交流与融汇,在时代潮流中留下了浓重的一抹亮色。

钩沉汪如渊的艺术人生与绘画成就,不仅可见其书画艺术上可圈可点的亮色,更能见证一个时代中与西、传统与现代交集的地方文化印记,和一个时代中群体文化的自然生态,足以引发我们今人遥想怀念并展开思考与学习。

(作者系丽水职业技术学院副教授)