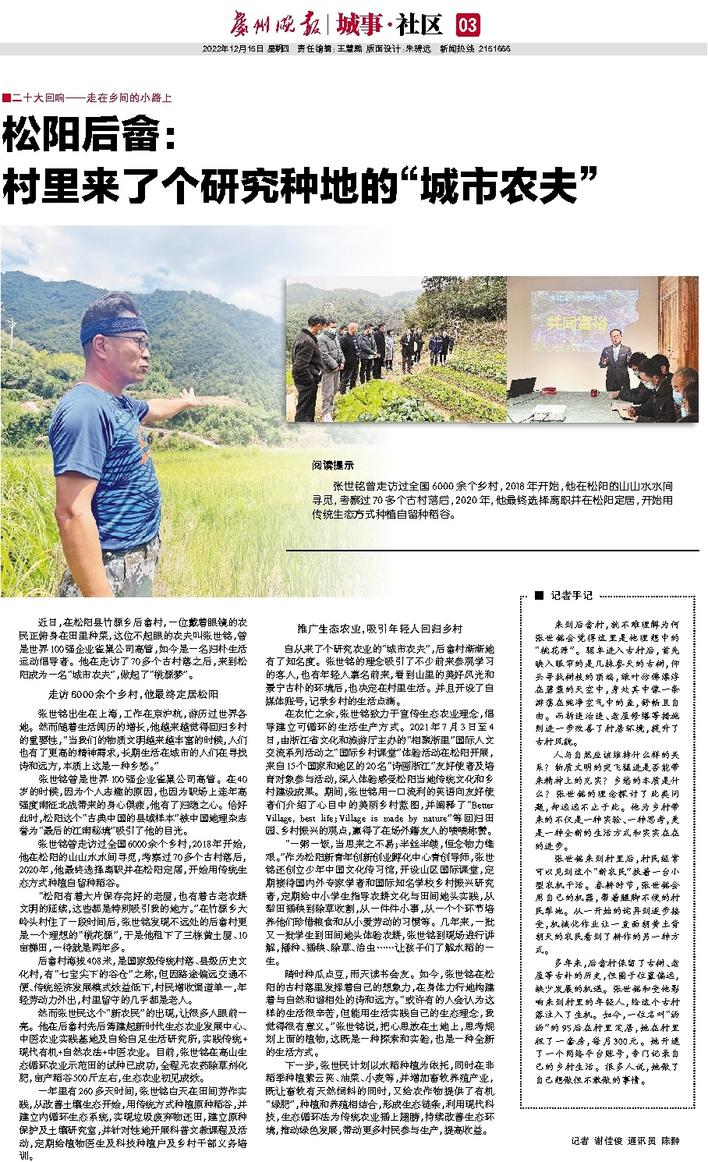

近日,在松阳县竹源乡后畲村,一位戴着眼镜的农民正俯身在田里种菜,这位不起眼的农夫叫张世铭,曾是世界100强企业雀巢公司高管,如今是一名归朴生活运动倡导者。他在走访了70多个古村落之后,来到松阳成为一名“城市农夫”,做起了“桃源梦”。

走访6000余个乡村,他最终定居松阳

张世铭出生在上海,工作在京沪杭,游历过世界各地。然而随着生活阅历的增长,他越来越觉得回归乡村的重要性,“当我们的物质文明越来越丰富的时候,人们也有了更高的精神需求,长期生活在城市的人们在寻找诗和远方,本质上这是一种乡愁。”

张世铭曾是世界100强企业雀巢公司高管。在40岁的时候,因为个人志趣的原因,也因为职场上连年高强度南征北战带来的身心俱疲,他有了归隐之心。恰好此时,松阳这个“古典中国的县域样本”被中国地理杂志誉为“最后的江南秘境”吸引了他的目光。

张世铭曾走访过全国6000余个乡村,2018年开始,他在松阳的山山水水间寻觅,考察过70多个古村落后,2020年,他最终选择离职并在松阳定居,开始用传统生态方式种植自留种稻谷。

“松阳有着大片保存完好的老屋,也有着古老农耕文明的延续,这些都是特别吸引我的地方。”在竹源乡大岭头村住了一段时间后,张世铭发现不远处的后畲村更是一个理想的“桃花源”,于是他租下了三栋黄土屋、10亩梯田,一待就是两年多。

后畲村海拔408米,是国家级传统村落、县级历史文化村,有“七宝尖下的谷仓”之称,但因路途偏远交通不便、传统经济发展模式效益低下,村民增收渠道单一,年轻劳动力外出,村里留守的几乎都是老人。

然而张世民这个“新农民”的出现,让很多人眼前一亮。他在后畲村先后筹建起新时代生态农业发展中心、中医农业实践基地及自给自足生活研究所,实践传统+现代有机+自然农法+中医农业。目前,张世铭在高山生态循环农业示范田的试种已成功,全程无农药除草剂化肥,亩产稻谷500斤左右,生态农业初见成效。

一年里有260多天时间,张世铭白天在田间劳作实践,从改善土壤生态开始,用传统方式种植原种稻谷,并建立内循环生态系统,实现垃圾废弃物还田,建立原种保护及土壤研究室,并针对性地开展科普文教课程及活动,定期给植物医生及科技种植户及乡村干部义务培训。

推广生态农业,吸引年轻人回归乡村

自从来了个研究农业的“城市农夫”,后畲村渐渐地有了知名度。张世铭的理念吸引了不少前来参观学习的客人,也有年轻人慕名前来,看到山里的美好风光和景宁古朴的环境后,也决定在村里生活。并且开设了自媒体账号,记录乡村的生活点滴。

在农忙之余,张世铭致力于宣传生态农业理念,倡导建立可循环的生活生产方式。2021年7月3日至4日,由浙江省文化和旅游厅主办的“相聚浙里”国际人文交流系列活动之“国际乡村课堂”体验活动在松阳开展,来自15个国家和地区的20名“诗画浙江”友好使者及培育对象参与活动,深入体验感受松阳当地传统文化和乡村建设成果。期间,张世铭用一口流利的英语向友好使者们介绍了心目中的美丽乡村蓝图,并阐释了“Better Village, best life;Village is made by nature”等回归田园、乡村振兴的观点,赢得了在场外籍友人的啧啧称赞。

“一粥一饭,当思来之不易;半丝半缕,恒念物力维艰。”作为松阳新青年创新创业孵化中心青创导师,张世铭还创立少年中国文化传习馆,开设山区国际课堂,定期接待国内外专家学者和国际知名学校乡村振兴研究者,定期给中小学生指导农耕文化与田间地头实践,从犁田插秧到除草收割,从一件件小事,从一个个环节培养他们珍惜粮食和从小爱劳动的习惯等。几年来,一批又一批学生到田间地头体验农耕,张世铭到现场进行讲解,播种、插秧、除草、治虫……让孩子们了解水稻的一生。

晴时种瓜点豆,雨天读书会友。如今,张世铭在松阳的古村落里发挥着自己的想象力,在身体力行地构建着与自然和谐相处的诗和远方。“或许有的人会认为这样的生活很辛苦,但能用生活实践自己的生态理念,我觉得很有意义。”张世铭说,把心思放在土地上,思考规划上面的植物,这既是一种探索和实验,也是一种全新的生活方式。

下一步,张世民计划以水稻种植为依托,同时在非稻季种植紫云英、油菜、小麦等,并增加畜牧养殖产业,既让畜牧有天然饲料的同时,又给农作物提供了有机“绿肥”,种植和养殖相结合,形成生态链条,利用现代科技,生态循环法为传统农业插上翅膀,持续改善生态环境,推动绿色发展,带动更多村民参与生产,提高收益。