流泉

程昌福以纪实拍摄见长,当年一幅《火场纪实》荣获中国·丽水国际摄影大赛金奖,一炮打响。在我看来,摄影最大的特点,是基于生活现场的艺术性再现。作为一名媒体摄影记者,程昌福深谙其道,在他的摄影作品中,无不充斥着这种来自生活的气息及蕴涵在生活中的力量。一方面,这得益他的摄影理念和主张,另一方面源自他拥有一双善于发现的摄影家之“眼”。

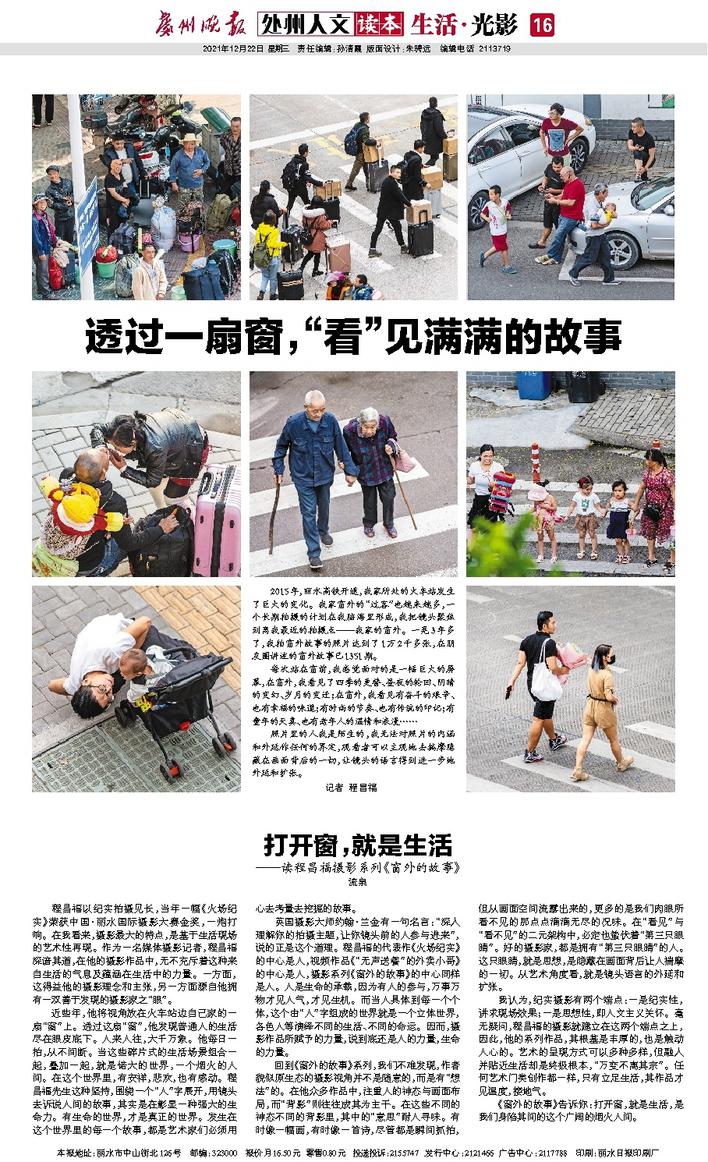

近些年,他将视角放在火车站边自己家的一扇“窗”上。透过这扇“窗”,他发现普通人的生活尽在眼皮底下。人来人往,大千万象。他每日一拍,从不间断。当这些碎片式的生活场景组合一起,叠加一起,就是偌大的世界,一个烟火的人间。在这个世界里,有安祥,悲欢,也有感动。程昌福先生这种坚持,围绕一个“人”字展开,用镜头去诉说人间的故事,其实是在彰显一种强大的生命力。有生命的世界,才是真正的世界。发生在这个世界里的每一个故事,都是艺术家们必须用心去考量去挖掘的故事。

英国摄影大师约翰·兰金有一句名言:“深入理解你的拍摄主题,让你镜头前的人参与进来”,说的正是这个道理。程昌福的代表作《火场纪实》的中心是人,视频作品《“无声送餐”的外卖小哥》的中心是人,摄影系列《窗外的故事》的中心同样是人。人是生命的承载,因为有人的参与,万事万物才见人气,才见生机。而当人具体到每一个个体,这个由“人”字组成的世界就是一个立体世界,各色人等演绎不同的生活、不同的命运。因而,摄影作品所赋予的力量,说到底还是人的力量,生命的力量。

回到《窗外的故事》系列,我们不难发现,作者貌似原生态的摄影视角并不是随意的,而是有“想法”的。在他众多作品中,注重人的神态与画面布局,而“背影”则往往成其为主干。在这些不同的神态不同的背影里,其中的“意思”耐人寻味。有时像一幅画,有时像一首诗,尽管都是瞬间抓拍,但从画面空间流露出来的,更多的是我们肉眼所看不见的那点点滴滴无尽的况味。在“看见”与“看不见”的二元架构中,必定也蛰伏着“第三只眼睛”。好的摄影家,都是拥有“第三只眼睛”的人。这只眼睛,就是思想,是隐藏在画面背后让人揣摩的一切。从艺术角度看,就是镜头语言的外延和扩张。

我认为,纪实摄影有两个端点:一是纪实性,讲求现场效果;一是思想性,即人文主义关怀。毫无疑问,程昌福的摄影就建立在这两个端点之上,因此,他的系列作品,其根基是丰厚的,也是触动人心的。艺术的呈现方式可以多种多样,但融入并贴近生活却是终极根本,“万变不离其宗”。任何艺术门类创作都一样,只有立足生活,其作品才见温度,接地气。

《窗外的故事》告诉你:打开窗,就是生活,是我们身陷其间的这个广阔的烟火人间。