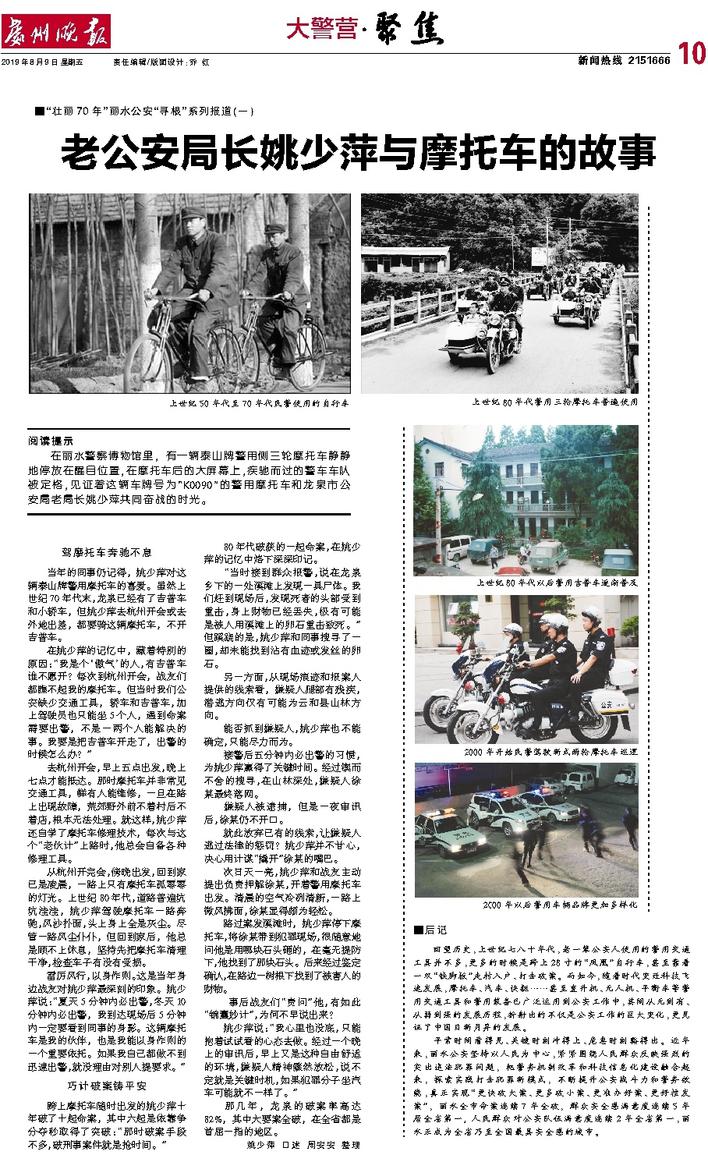

当年的同事仍记得,姚少萍对这辆泰山牌警用摩托车的喜爱。虽然上世纪70年代末,龙泉已经有了吉普车和小轿车,但姚少萍去杭州开会或去外地出差,都要骑这辆摩托车,不开吉普车。

在姚少萍的记忆中,藏着特别的原因:“我是个‘傲气’的人,有吉普车谁不愿开?每次到杭州开会,战友们都瞧不起我的摩托车。但当时我们公安缺少交通工具,轿车和吉普车,加上驾驶员也只能坐5个人,遇到命案需要出警,不是一两个人能解决的事。我要是把吉普车开走了,出警的时候怎么办?”

去杭州开会,早上五点出发,晚上七点才能抵达。那时摩托车并非常见交通工具,鲜有人能维修,一旦在路上出现故障,荒郊野外前不着村后不着店,根本无法处理。就这样,姚少萍还自学了摩托车修理技术,每次与这个“老伙计”上路时,他总会自备各种修理工具。

从杭州开完会,傍晚出发,回到家已是凌晨,一路上只有摩托车孤零零的灯光。上世纪80年代,道路普遍坑坑洼洼,姚少萍驾驶摩托车一路奔驰,风沙扑面,头上身上全是灰尘。尽管一路风尘仆仆,但回到家后,他总是顾不上休息,坚持先把摩托车清理干净,检查车子有没有受损。

雷厉风行,以身作则。这是当年身边战友对姚少萍最深刻的印象。姚少萍说:“夏天5分钟内必出警,冬天10分钟内必出警,我到达现场后5分钟内一定要看到同事的身影。这辆摩托车是我的伙伴,也是我能以身作则的一个重要依托。如果我自己都做不到迅速出警,就没理由对别人提要求。”

巧计破案铸平安

跨上摩托车随时出发的姚少萍十年破了十起命案,其中六起是依靠争分夺秒取得了突破:“那时破案手段不多,破刑事案件就是抢时间。”

80年代破获的一起命案,在姚少萍的记忆中烙下深深印记。

“当时接到群众报警,说在龙泉乡下的一处溪滩上发现一具尸体。我们赶到现场后,发现死者的头部受到重击,身上财物已经丢失,极有可能是被人用溪滩上的卵石重击致死。”但蹊跷的是,姚少萍和同事搜寻了一圈,却未能找到沾有血迹或发丝的卵石。

另一方面,从现场痕迹和报案人提供的线索看,嫌疑人腿部有残疾,潜逃方向仅有可能为云和县山林方向。

能否抓到嫌疑人,姚少萍也不能确定,只能尽力而为。

接警后五分钟内必出警的习惯,为姚少萍赢得了关键时间。经过锲而不舍的搜寻,在山林深处,嫌疑人徐某最终落网。

嫌疑人被逮捕,但是一夜审讯后,徐某仍不开口。

就此放弃已有的线索,让嫌疑人逃过法律的惩罚?姚少萍并不甘心,决心用计谋“撬开”徐某的嘴巴。

次日天一亮,姚少萍和战友主动提出负责押解徐某,开着警用摩托车出发。清晨的空气冷冽清新,一路上微风拂面,徐某显得颇为轻松。

路过案发溪滩时,姚少萍停下摩托车,将徐某带到犯罪现场,很随意地问他是用哪块石头砸的,在毫无提防下,他找到了那块石头。后来经过鉴定确认,在路边一树根下找到了被害人的财物。

事后战友们“责问”他,有如此“锦囊妙计”,为何不早说出来?

姚少萍说:“我心里也没底,只能抱着试试看的心态去做。经过一个晚上的审讯后,早上又是这种自由舒适的环境,嫌疑人精神骤然放松,说不定就是关键时机,如果犯罪分子坐汽车可能就不一样了。”

那几年,龙泉的破案率高达82%,其中大要案全破,在全省都是首屈一指的地区。

姚少萍 口述 周安安 整理